🏯 薬師寺の建物にかくされた「調和のひみつ」──金堂・塔・回廊から見る、白鳳時代の建築美

🌸 はじめに

奈良時代に建てられた薬師寺(やくしじ)は、日本でも特に有名な古いお寺のひとつです。

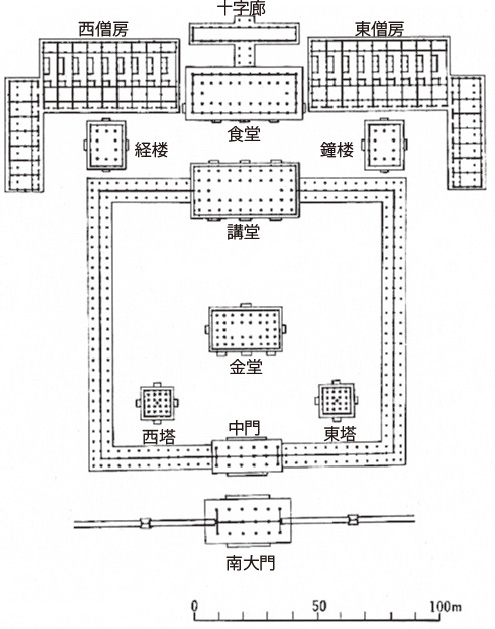

金堂(こんどう)・東塔(とうとう)・西塔(さいとう)・回廊(かいろう)が、まるで音楽のハーモニーのようにバランスよく配置されています。

実は、同じ時代に建てられた**法隆寺(ほうりゅうじ)**とは配置の考え方がちがうんです。

法隆寺が「塔(とう)中心」なのに対して、薬師寺は「仏像中心の考え方」。

つまり、信仰を中心にした建物の並びなんですね。

🏗️ 1. 薬師寺の配置──「仏像が中心にあるお寺」

法隆寺では、塔がまんなかに立っています。

でも薬師寺では、中門(ちゅうもん)をくぐると、正面に金堂が見えるようになっています。

金堂の左右には、東塔と西塔がバランスよく並んでいて、見た目にもとても美しい構成です。

💡ポイント

- 中門から見ると正面に金堂がある

- 左右に同じ高さの塔が立つ

- 「仏像中心」の配置になっている

🛕 2. 金堂(こんどう)──白鳳文化の華やかさ

薬師寺の金堂は、白鳳(はくほう)時代の代表的な建物です。

屋根は「入母屋(いりもや)づくり」という形で、正面の軒(のき)が少し高くなっていて立体的。

屋根の両はしには「鴟尾(しび)」という飾りがのっています。

これは火事をふせぐ意味があるといわれ、鳥の尾の形をしています。

中には、白鳳時代につくられた銅(どう)製の薬師如来(やくしにょらい)像が安置されています。

この仏像をつくるために、なんと100トンもの銅が中国から運ばれたと伝えられています。

仏像が立っている台(須弥壇:しゅみだん)は、大理石(だいりせき)でできており、

その装飾にはインドやペルシアなど、仏教が伝わってきた国々の模様が見られます。

天井には、ハス(蓮)の花をモチーフにした模様があり、

まるで金堂全体が光をはなっているようです。

🌳 3. 塔(とう)──東塔と西塔の美しいペア

薬師寺には、東塔と西塔という二つの塔があります。

どちらも三重塔(さんじゅうのとう)ですが、実際には六重(ろくじゅう)に見えるのが特徴です。

これは、各層の間に「裳階(もこし)」というひさしがあるからです。

この裳階は雨や風から塔を守る役目をしています。

🏯 東塔(とうとう)──1300年前の姿を残す塔

東塔は、奈良時代(天平2年:730年)に建てられた創建当時のまま残っている貴重な塔です。

白い壁に緑の格子窓が映える、上品で落ち着いた姿をしています。

柱は少しふくらんだ「エンタシス」という形をしていて、

古代ギリシャの建築にも通じる美しいデザインです。

長い年月の間に、心柱(しんばしら)は少し南東に傾いていますが、

それでも塔全体が倒れないのは、木のしなやかさと構造のバランスのおかげです。

🏯 西塔(さいとう)──昭和に蘇った白鳳のかたち

西塔は、昭和時代に東塔をもとにして復元された塔です。

屋根の曲線、木組み、瓦の配置まで、すべて東塔を参考にして再現されました。

瓦の下には、銅のキャップのような金具が入っていて、

屋根の重さをうまく分散させる工夫がされています。

🪵 「昔の職人の技」を、現代の技術でよみがえらせた復元なのです。

🏛️ 4. 回廊(かいろう)──伽藍を包むリズムと調和

薬師寺の回廊は、金堂や塔を囲むように作られた通路です。

柱の間隔がきっちりそろっていて、全体の見た目がとてもリズミカル。

中門の柱と一直線につながっているため、

建物全体がまっすぐに見えるように設計されています。

創建当時の姿を参考にして復元されたこの回廊は、

金堂や大講堂をやさしく包み込むようなデザインになっています。

復元工事だけでも30年以上かかったといわれています。

「一本の柱から伽藍全体の調和を考える」──

それが薬師寺の建築の精神です。

🌅 結び──祈りと調和の白鳳建築

薬師寺の建物は、どれもが「仏像を中心にした祈りの空間」をつくり出しています。

金堂・塔・回廊の配置、色づかい、そして屋根の形──

すべてが左右対称の美しさと精神的なバランスを大切にしています。

法隆寺が「塔のあるお寺」なら、薬師寺は「祈りが中心のお寺」。

1300年前の人々が大切にした心が、今も建物の中に息づいています。

🌿 薬師寺は、静けさの中に「祈り」と「美」が共にある、白鳳の宝石です。