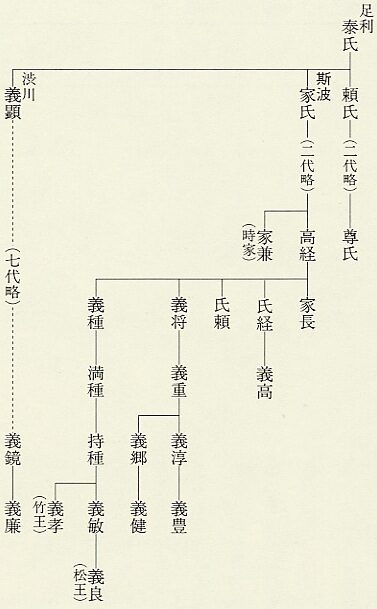

応仁の乱のもう一つの原因👉👉斯波義敏と義廉の壮絶な争いとは?

室町幕府の最高職である「管領」に就任できる三管領の一つである斯波(しば)氏は、細川氏、畠山氏と並び称された名門で、三管領の中で最も高い家格を誇っていました。しかし15世紀後半、その斯波家で起きた家督をめぐる内紛が、やがて応仁の乱のもう一つの引き金となっていきます。

この記事では、当主の相次ぐ早世と、有力家臣との権力闘争から、応仁の乱直前の政治危機まで→→斯波氏の崩壊の過程をたどります。

■ 管領家・斯波氏に襲いかかった「早世の連鎖」

室町時代後期、将軍の権威が陰る中で、管領は実質的な政権トップでした。中でも斯波氏は三管領の筆頭とされ、幕政の中枢を担っていました。

しかしこの時期、斯波義淳(よしあつ)が37歳、斯波義郷(よしさと)が27歳で相次いで早世するという不幸が続き、家を支える柱を次々に失います。さらに、跡を継いだ斯波義健(よしたけ)も幼少であったため、家中をまとめる力はなく、内政の不安定さが深刻化していきました。

■ 家中分裂👉👉持種と甲斐常治の対立

混乱の中、一族の重鎮である斯波持種(もちたね)と、有力家臣・甲斐常治(かい じょうち)が主導権を巡って対立を深めます。そこへ義健が18歳で死去し、跡継ぎがいないという非常事態が発生し、斯波家は文字通り「当主不在」の危機に直面します。

この混乱に介入したのが第8代将軍・足利義政(よしまさ)でした。

■ 足利義政の介入と「関東派遣作戦」

義政は当時、関東で起きていた享徳(きょうとく)の乱を鎮圧するため、関東に影響力のある斯波家を利用しようと考えます。彼は持種の息子・義敏(よしとし)を義健の養子として家督に据え、関東鎮圧のために派遣しようとします。

しかし、これが火種となり、持種と常治の確執はそのまま、当主・義敏と有力家臣・甲斐常治の対立に発展します。そのため斯波家は二派に分裂し、義政の思惑は失敗しました。

■ 義敏の暴走と追放、家督の変遷

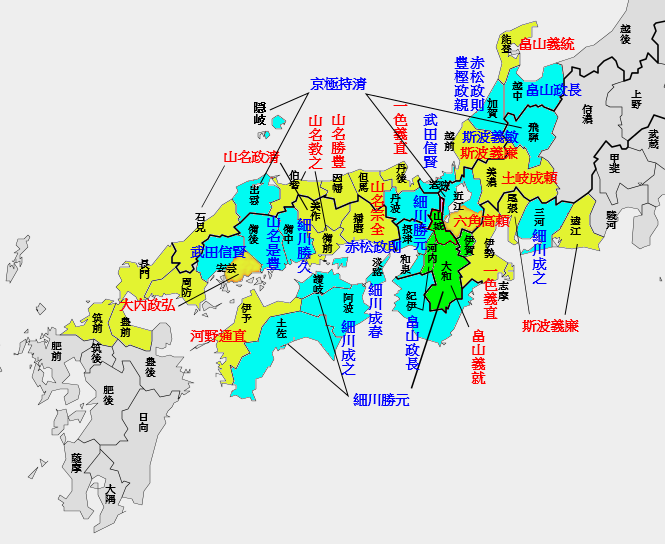

Masaqui – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37466569による

義政は義敏に関東出陣を命じますが、義敏はこれを無視し、甲斐常治の勢力を討つべく尾張から越前へ転戦し、越前で惨敗を喫します。

この暴走に激怒した義政は、義敏を家督から追放します。義敏は大内氏を頼って周防(山口県)へと落ち延びます。

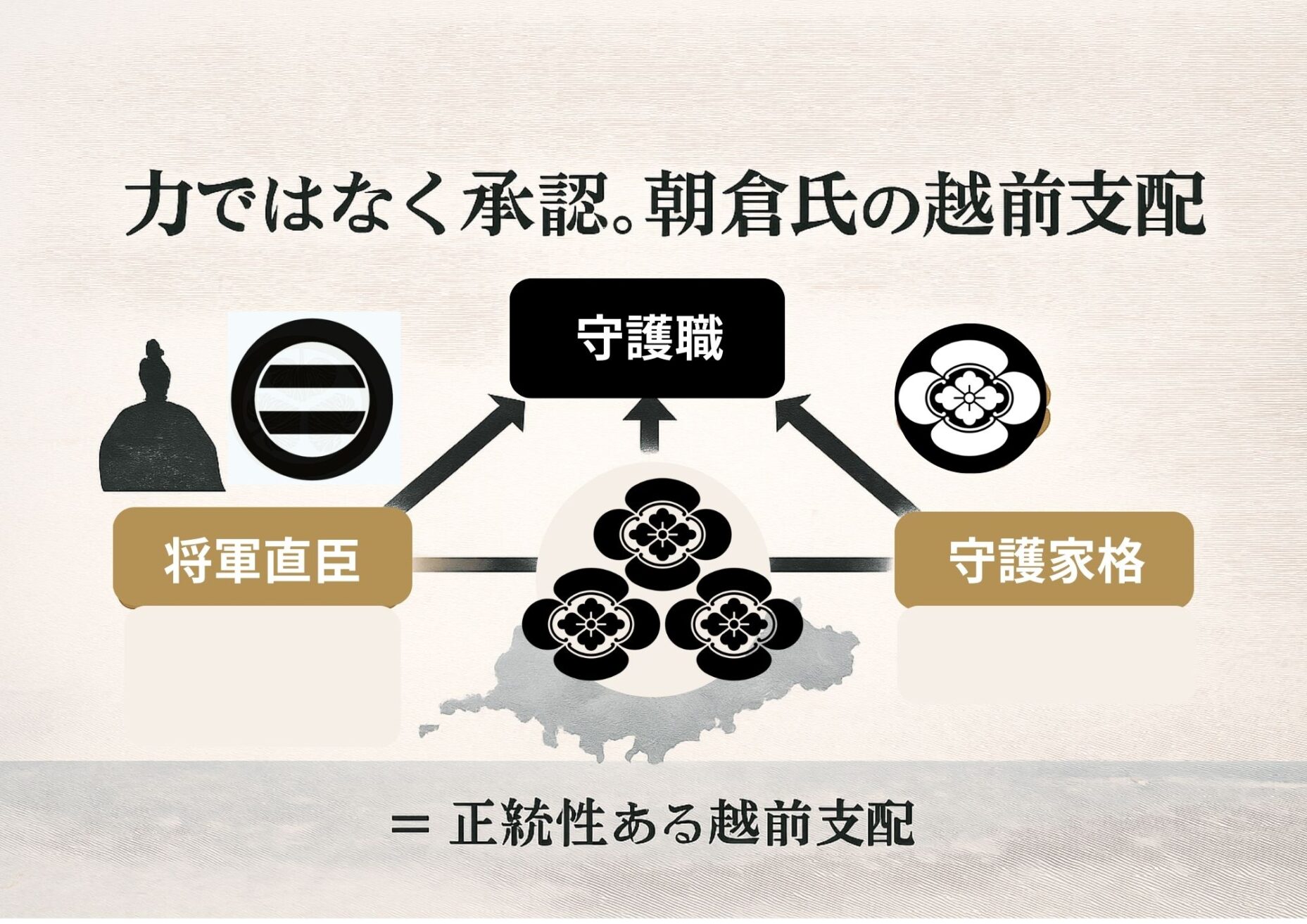

義敏から奪った家督は義敏の子・松王丸が継ぐも、義政は関東に送っていた渋川義鏡(よしかね)の息子に斯波家の家督を継がせ、「父子協力作戦」で関東制圧を目論見ます。この少年こそ、後に義敏と対立する斯波義廉(よしかど)でした。しかし、父義鏡が「張り切りすぎて空回り」し失脚したため、義廉も力を失いました。

■ 義敏の帰還と義廉との最終対決

一方、周防に逃れていた義敏は、将軍の信頼厚い側近・伊勢貞親の縁故を頼り、恩赦によって京都への帰還を果たします。

伊勢貞親の甥っ子は、新九郎盛時であり、後に後北条氏を興した北条早雲のことです。

これに対抗して義廉は、幕府の重鎮・山名宗全の娘と結婚し、山名家との同盟を構築して義敏に備えます。一方、義政は、義敏の復権と守護職復帰を支持し、伊勢貞親とも結びます。

この決定に激怒した宗全は軍を動かし、義廉派の細川勝元も政務をボイコットして抗議します。斯波氏の内紛は、ついに京の政争にまで波及するのです。

■ 「将軍派」と「守護大名派」👉👉応仁の乱への導火線

こうして、斯波義敏は「将軍派」として、斯波義廉は「守護大名派」として、それぞれの支援者を巻き込みながら対立を深めていきます。

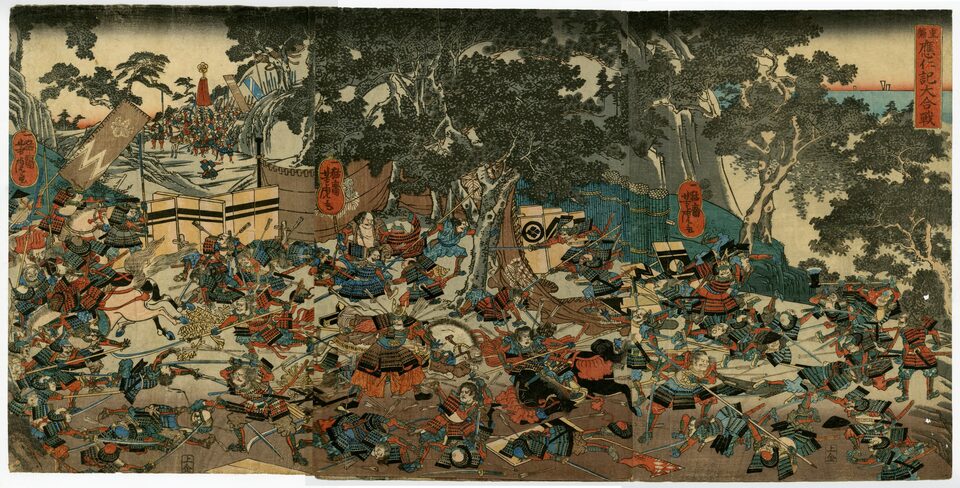

この構図こそが、まさに応仁の乱の発火点の一つとなります。名門三管領・斯波氏の内紛は、一族の跡目争いにとどまらず、幕府の分裂そして戦国時代の幕開けへと繋がっていくのです。

まとめ:名門の崩壊が招いた、戦国への序曲

斯波氏の家督争いは、単なる内部抗争ではありませんでした。将軍・管領・守護大名の思惑が複雑に絡み合う、国家的な政治危機だったのです。

そしてこの対立が、応仁の乱へ、さらには100年に及ぶ戦乱へと続いていきました。名門斯波家の崩壊は、まさに戦国時代の予兆だったといえるでしょう。

🔗 関連記事:

応仁の乱の火種👉畠山氏の内紛が引起した戦国の序章

将軍家の後継争いが引き金に──応仁の乱の真の原因とは?