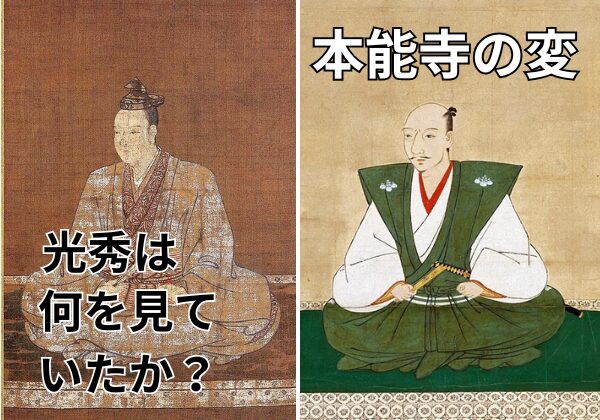

本能寺の変を中・上級者目線で読み解く…明智光秀は何を見ていたのか?

天正10年(1582年)6月2日(旧暦)、明智光秀は主君・織田信長を本能寺に討ちました。

この“本能寺の変”は、戦国史最大級のミステリーとして、400年以上にわたり研究と議論の対象となってきました。

なぜ、あの光秀が信長を討ったのか?

冷徹で合理的と評される光秀に、感情だけで動く理由があったのか?

本当に『裏切り』だったのか?それとも、時代を変えようとした改革だったのか?

…単なる怨恨説では満足できないあなたへ。

本稿では、中・上級者向けに「本能寺の変」の構造的背景と、光秀の思想的動機を掘り下げます。

怨恨説は「補助的要因」であって、主因ではない

明智光秀の動機を考えるとき、単なる怨恨で片付けるには無理があります。

むしろ、信長政権の中央集権化による行き詰まりや、朝廷との微妙な力関係、そして光秀自身の理想主義的な政治ビジョンこそが、真の動機に迫る鍵となるでしょう。

本能寺の変が可能だった「奇跡的条件」

1582年当時、信長はまさに絶頂期にありました。武田家を滅ぼし、四国征伐・九州出兵・奥羽との外交も進めていました。

それにもかかわらず、なぜ光秀に討たれるという事態が起きたのか。

光秀が選んだ「奇跡のタイミング」とは?

- 信長はわずかな供回りしか連れずに上洛

- 有力家臣(柴田勝家・羽柴秀吉・滝川一益)は全員遠方

- 京都には光秀の軍勢が集中していた

この奇跡的ともいえるタイミングを偶然ではなく「見極めていた」とすれば、光秀の計画性と政治的動機を読み取る必要があります。

朝廷と「新秩序」の構想

信長は朝廷と連携していたように見えて、実際は「官位」を軽視し、自らを絶対権力者として振る舞うようになっていました。

その一方で光秀は、公家層や天皇との協調を重視し、古来の権威と新しい秩序の橋渡しを目指していた…。

本能寺の変は、信長の“皇道無視”への異議申し立てであり、朝廷の尊厳を回復しようとする試みだった可能性もあるのです。

光秀は天下を望んでいなかった?

本能寺の変後、光秀は「天下を取る」にはあまりにも準備不足でした。

- 調略した武将は少数(筒井順慶も動かず)

- 京都の掌握も短期間

- 近畿以外の情勢を抑える意図なし

光秀の行動は、“天下を取る”というよりも、

- 信長の専横体制を一度壊し

- 新たな政治秩序(たとえば将軍義昭との再連携?)を模索する

といった理想主義的クーデターに近かったのではないか、という見方も可能です。

結局、光秀は「見誤った」のか?

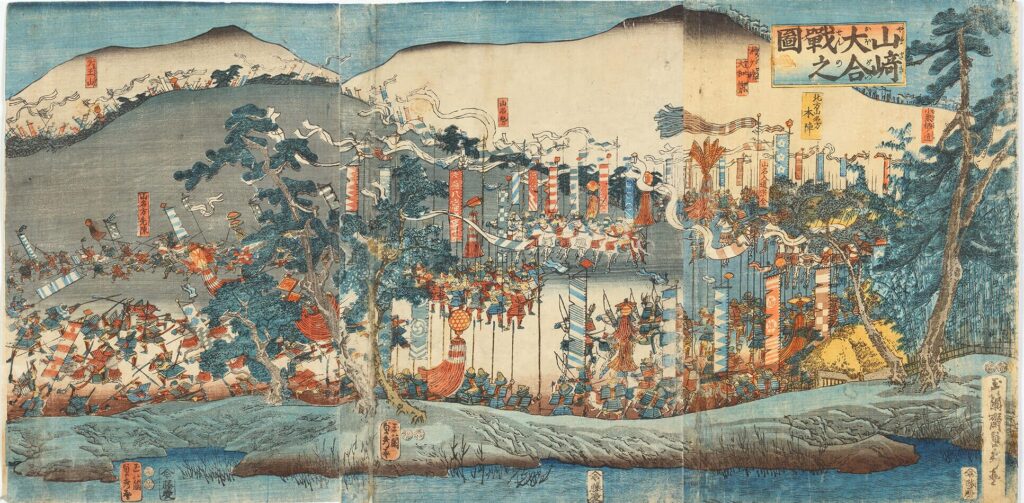

結果として光秀の行動は成功せず、わずか11日後に山崎の戦いで敗死します。

この結末を見る限り、彼の判断は致命的なまでに見通しが甘く、

- 地方大名の動向

- 民衆の支持

- 旧信長体制の反応

などを読み誤ったと言えるかもしれません。

しかし逆に言えば、「本能寺の変が成功していたら、日本の近世は大きく変わっていた」可能性も高く、歴史の岐路にあったことは確かです。

光秀の謀反は、単なる裏切りか、理想の反乱か?

本能寺の変は、怨恨説・野望説・黒幕説など多くの仮説がありますが、どれも決定打には欠けます。

光秀の動機を「多層的」かつ「時代的構造の中」で捉えることで、

- 信長の限界

- 中央集権の矛盾

- 朝廷との緊張関係

- 理想と現実の落差

といった中上級者好みのテーマが見えてきます。

本能寺の変は「日本史における思想と行動の臨界点」だったのかもしれません。