将軍家の後継争いが引き金に──応仁の乱の真の原因とは?

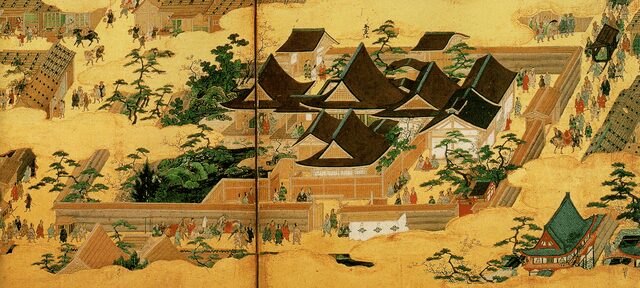

室町幕府を揺るがした「応仁の乱」は、管領や守護大名の対立だけでなく、将軍家自身の後継争いが大きな火種となっていました。本記事では、足利義政を中心とする将軍家の内紛が、どのようにして戦乱へとつながっていったのかを紐解いていきます。

■ 二代続いた幼少将軍と守護大名の台頭

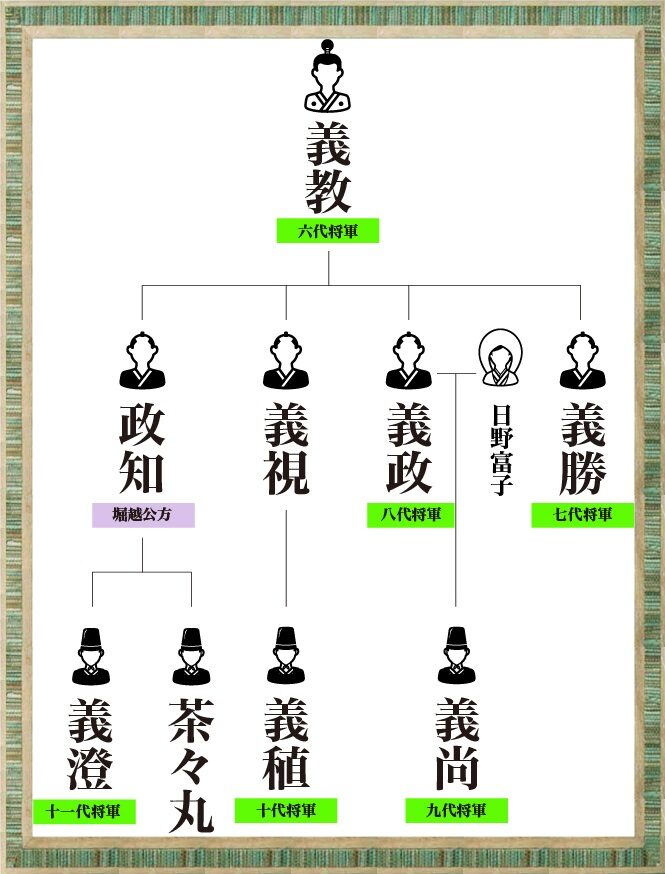

1441年、6代将軍・足利義教(よしのり)が「嘉吉の乱」で暗殺されると、わずか9歳の義勝が将軍に即位した。ところがその義勝もわずか8ヶ月で病死し、次に将軍となったのが8歳の足利義政でした。将軍が幼少であったため、幕政は管領や守護大名によって主導されるようになります。

この間に台頭したのが、伊勢貞親(さだちか)をはじめとする将軍側近と、細川勝元・山名宗全らの有力守護大名たちでした。

■ 義政の親政と伊勢貞親の権力掌握

成長した義政は、父・義教を手本に自ら政治を行いたいと望むようになります。しかし、実権を握っていた守護大名たちは義政の親政に抵抗しました。

当初は、今参局(いままいりのつぼね) 、有馬元家、烏丸資任(からすまる すけとう)が政務を支えるものの短命に終わりました。

その後、義政の育ての親であり政所執事の伊勢貞親が台頭し、幕府の財政と人事を掌握していきました。貞親は義政から絶大な信頼を得て、事実上の宰相としてふるまいますが、その影響力の増大は守護大名たちの反発を招きます。

■ 将軍後継問題の激化

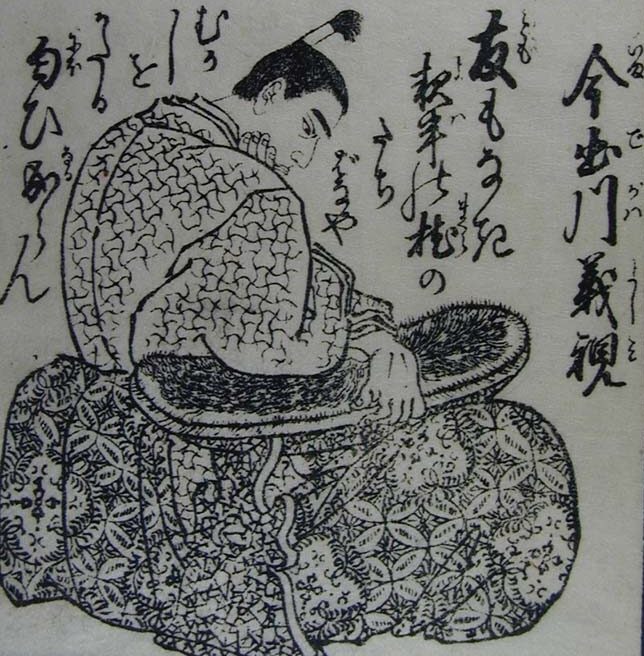

義政と妻の日野富子の間に長らく男子が生まれなかったため、義政は異母弟で出家していた義尋(後の義視(よしみ))を還俗させ、後継としました。

しかしその後、義政と富子の間に男の子(義尚(よしひさ))が誕生します。

この時点で、将軍は「義政の次は義視、義視の次は義尚」という順番で継承されることが決定しました。

ところが、足利義視とその妻である日野良子の間に足利義稙(よしたね)が生まれたことで、義視が自分の息子の義稙を将軍に指名し、義尚が将軍になれない可能性が出てきました。

■ 伊勢貞親の失脚と義政の権力喪失

伊勢貞親は義尚の養育係でもあったため、義尚が将軍にならなければ権力を失うと考え、義視を排除しようとします。

貞親は義政に対し、「義視が謀反を企てている」と嘘を告げました。義政は貞親を深く信頼していたため、この嘘を信じ、義視を粛清しようとします。

しかし、義視は貞親の企みに気づき、細川勝元の屋敷に逃げ込みました。

勝元は義政の誤解を解き、義政は嘘をついた貞親に切腹を命じます。これにより貞親は失脚し、彼に連なる将軍派(斯波義敏など)も京都を追放されました。代わって義視派の守護大名たちが台頭して勝元邸で政治を執り行うようになります。

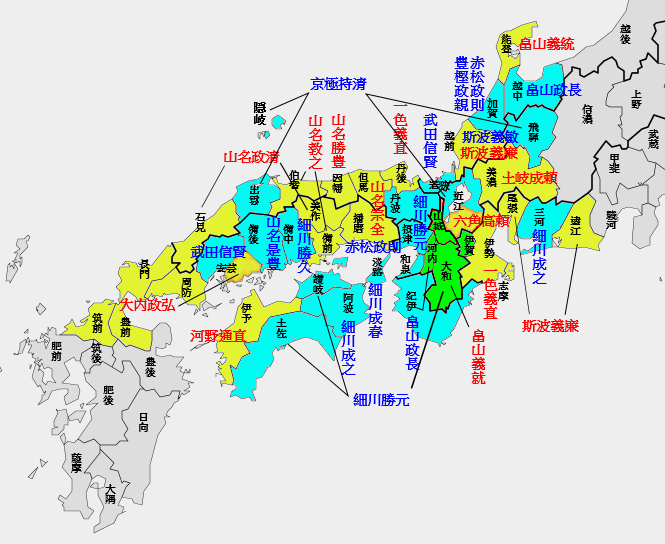

■ 細川勝元 vs 山名宗全──二大勢力の分裂

この義視派も、やがて細川勝元と山名宗全を中心に対立し分裂していきます。

勝元は義政が将軍に復権することを、宗全は義視がこのまま将軍となることを望んでいました。

また、両者は畠山氏の内紛においても、勝元が畠山政長を、宗全が畠山義就(よしひろ)をそれぞれ支持しており、対立が深まっていました。

■ 義政の変心と義就の上洛

細川勝元が義政を復権させたことで、山名宗全は激怒し、勝元政権を覆すクーデターを計画します。

宗全は、当時最強の武将と謳われた畠山義就を上洛させ、畠山政長の排除を狙います。

義就の上洛により、対立する政長の立場は危うくなります。

義政は政長を支持する姿勢を見せつつも、次第に義就寄りに傾き、政長の家督と管領職を剥奪し、宗全派の斯波義廉を新たな管領に任命します。

■ 応仁の乱の勃発

全てを失った畠山政長は、自邸に火を放ち、上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)で挙兵します。これを契機に、細川・義政・義尚派(東軍)と山名・義視派(西軍)による戦乱→→応仁の乱が勃発するのです。

応仁の乱を読み解く鍵──将軍家の後継争いがもたらしたもの

Masaqui – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37466569による

応仁の乱は、畠山氏や斯波氏の内紛という側面だけでなく、将軍家そのものの後継者争いと、それを取り巻く守護大名たちの利害関係の衝突によって爆発しました。

足利幕府による支配体制の崩壊、幕府の権力失墜、地方大名の台頭→→この乱は、まさに戦国時代の幕開けを告げる歴史的転換点だったのです。

🔗 関連記事:

応仁の乱のもう一つの原因👉👉斯波義敏と義廉の壮絶な争いとは?