信長と茶道──茶の湯を政治に活かした天才戦国大名

「戦国の梟雄」や「天下布武」のイメージが強い織田信長ですが、実は茶の湯に強い関心を示し、その世界を巧みに利用しました。

信長にとって茶の湯は、単なる趣味や贅沢ではなく、権力の象徴であり、家臣統制や外交の道具でもありました。

本記事では、

- なぜ信長は茶の湯を重視したのか?

- それはどう権力と結びついたのか?

という視点から、信長の文化戦略を読み解きます。

武将にとっての「茶の湯」とは

● 茶の湯の本来の意味

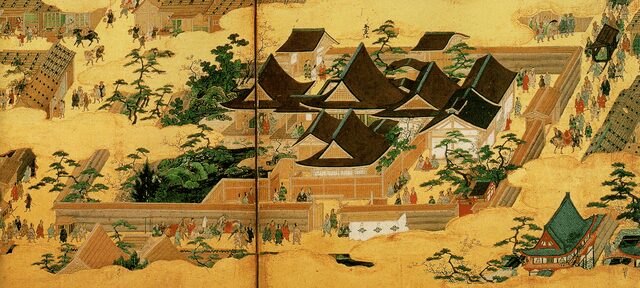

室町時代の公家や禅僧の間で発展した茶の湯は、精神性・様式美・静謐さを重んじる世界でした。

しかし戦国時代になると、茶器の所有がステータスシンボルとなり、「茶会」が権威の舞台に変化していきます。

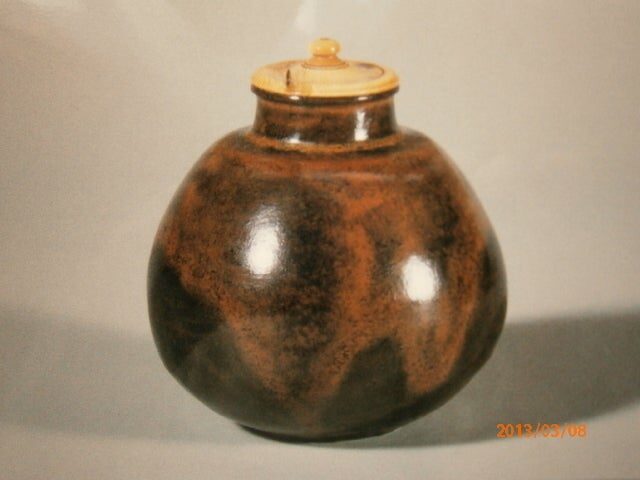

● 戦国大名と名物茶器

名物「九十九茄子」や「松島」などの茶器は、文化財であると同時に“政治的武器”でもありました。

持ち主=天下人の器、という評価が定着しつつありました。

信長が茶の湯を政治利用した3つの方法

① 名物茶器を「権威の印」とした

信長は名物茶器を敵将から没収し、自らの手元に置きました。

たとえば、今川義元から奪った「初花肩衝(はつはなかたつき)」などは、武力による勝利だけでなく、文化的優位の誇示でもあったのです。

② 茶会を“主従関係”の場に変えた

信長の茶会は単なる接待ではありません。そこでは、

- どの茶器を使うか

- 誰を招くか

- どんな格式で行うかが厳密に決められており、誰が「信長の寵愛を得たか」を示す舞台装置でした。

③ 家臣に「茶器」を下賜し、忠誠を引き出した

信長は、武功のあった家臣に「名物茶器」を恩賞として与えました。

金銀ではなく「文化的価値」を報酬とするこの方法は、物質的・精神的に家臣をつなぎとめる画期的手法でした。

千利休との関係──主君と茶人の緊張感

信長は千利休を重用したわけではなく、津田宗及や今井宗久ら堺の茶人を取り立てていました。

とはいえ、利休の「わび茶」は、後に豊臣秀吉に引き継がれ、「信長の文化遺産」が形を変えて続いていったとも言えるでしょう。

利休の茶が「静けさ」と「簡素さ」を求めたのに対し、信長の茶は「格式」と「威光」が前面に出ていました。

安土城と茶の湯の融合

安土城天守には、豪華な茶室が設けられたと言われています。

これは単なる趣味ではなく、文化による天下支配の象徴でした。

“城”という武力の象徴に“茶”という文化の粋を融合させたその空間は、信長が目指した新たな権力のかたちを体現していたのです。

結論:信長の茶の湯は、文化と権力の先駆的融合だった

信長にとって茶の湯は、単なる癒しでも、美の追求でもありませんでした。

それは、

- 家臣を従わせるための道具

- 名声と覇権を演出するための手段

- 権力の正統性を高める「文化的戦略」

だったのです。

信長の死後、その精神は秀吉・家康に引き継がれ、「天下人の茶会」という伝統を生みました。

信長の茶の湯は、まさに「文化と権力の融合」という、日本史上初の試みだったのです。

信長がもし現代に生きていたら、どんな茶会を開いたと思いますか?

📌 関連記事はこちらもおすすめ