「分からぬなら分からぬと申せ」👉織田信長、命令の限界と苦悩

はじめに:「命令」が伝わらない組織は動かない

「信長といえば苛烈な命令で家臣を統制した」

そんなイメージがありますが、実態はもっと複雑でした。

信長はただ一方的に命じるリーダーではなく、家臣に向かってこうも言っています。

命令の意味がわからなければ、恥じることなく尋ねよ

この姿勢には、命令が正しく伝わらなければ意味がない、という信長の強い危機感がにじんでいます。

それでも家臣たちは、「分かりません」とは言えなかった。

結果、命令の誤解、無断行動、そして悲劇が繰り返されました。

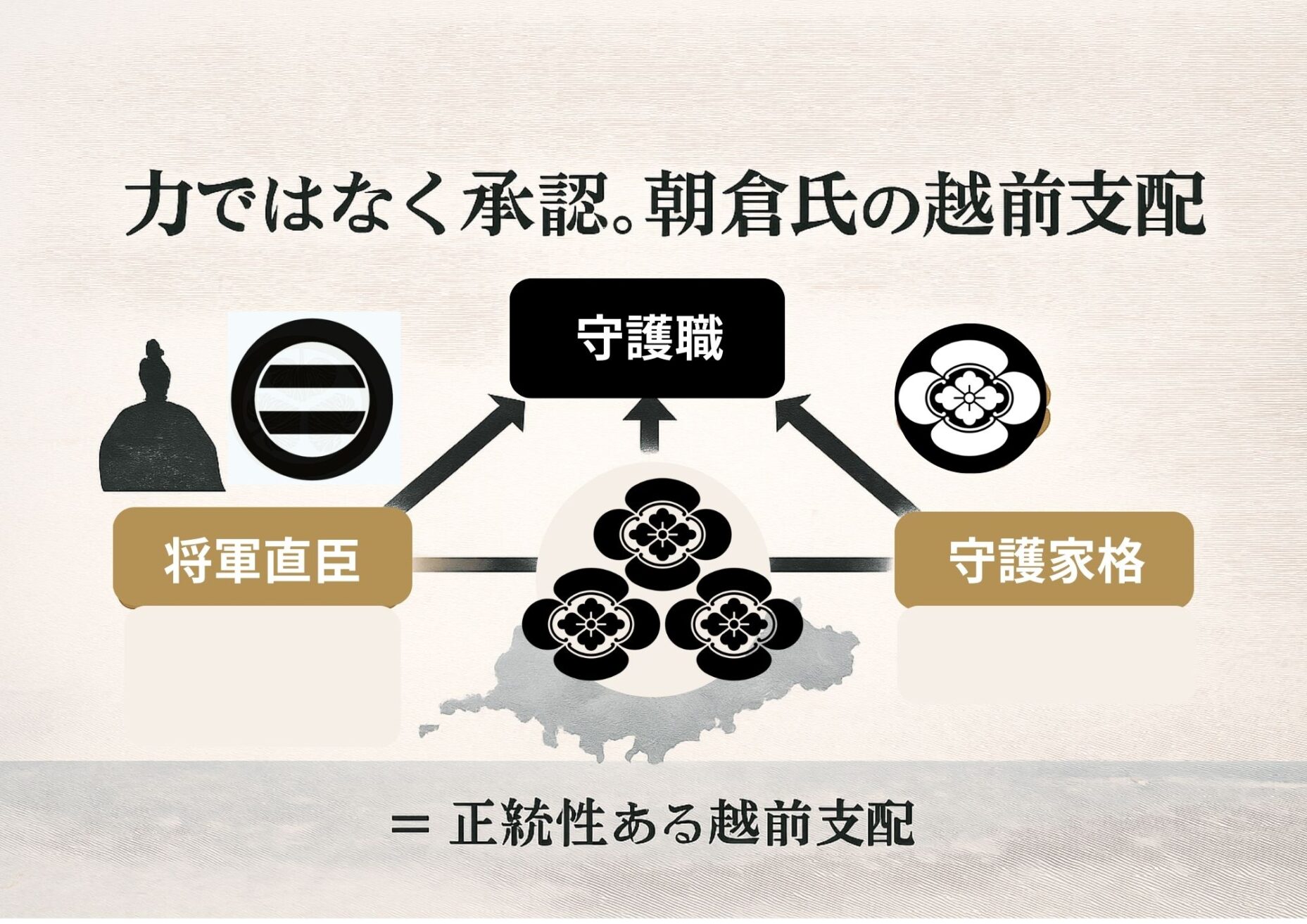

命令の意味がわからなければ、聞け👉信長の意外な一面

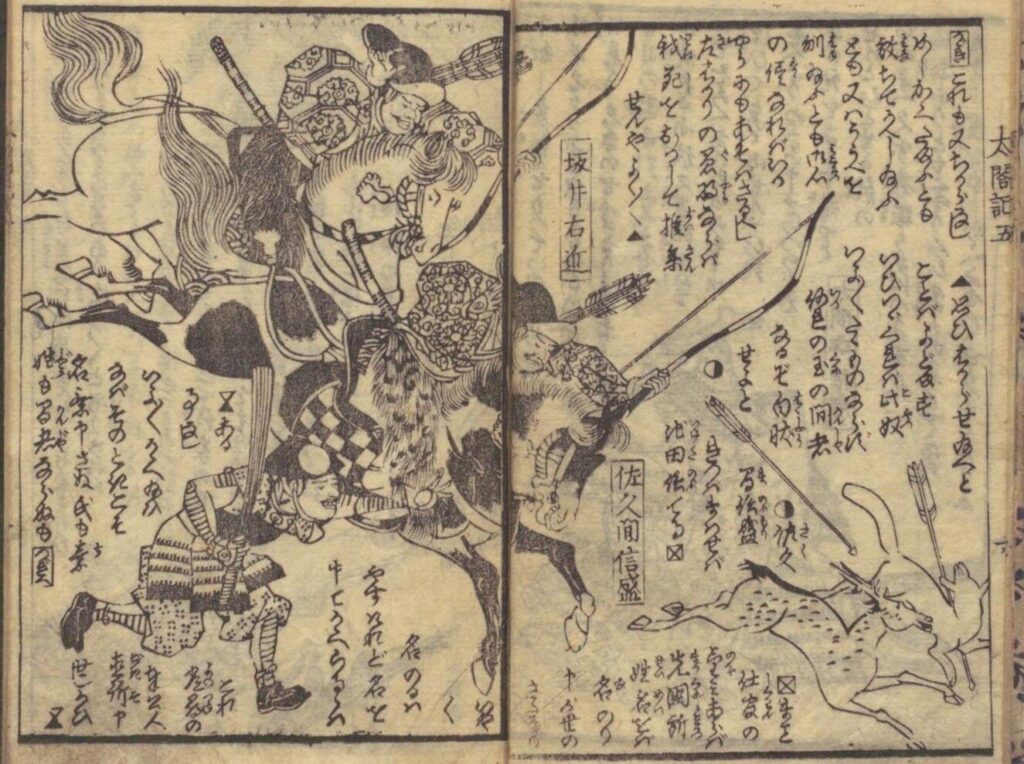

信長の家臣指導に関する記述は『信長公記』に数多く登場します。

その中には、

命令の趣旨が分からぬ時は、遠慮せずに尋ねよ。勝手な判断をしてはならぬ

という言葉も記録されています。ここからは、命令が通じることを当然とは考えていない信長の冷静な姿勢が伺えます。

つまり信長は、家臣に「思考停止の忠誠」を求めていたわけではありません。

むしろ、「分からないなら堂々と聞いてこい」と促していたのです。

それでも「聞けなかった」家臣たち👉萎縮する現場の空気

しかし現実には、信長の家臣たちは「分かりません」とは言えませんでした。

その理由はシンプルです。

信長が怖すぎた。

・強烈な気迫

・苛烈な罰則(処刑・追放・粛清)

・非情な失敗責任の押し付け

こうした恐怖の空気の中で、家臣は「聞いたら怒られるかもしれない」と思い、

理解していない命令を黙って遂行したり、自己判断で動いたりしたのです。

命令が伝わらない組織👉その構図と悪循環

こうして、信長の軍団では次のような構図が生まれました。

- 信長が命令を出す

- 家臣が意味を正確に理解せず

- 独断や誤解に基づいた行動を取る

- 失敗し、信長が激怒・処罰

- 家臣がさらに萎縮

- 命令を聞けず、また独断に走る

これはまさに、苛烈な命令×理解不足の悪循環です。

命令というのは、単に「伝えた」だけでは成立しません。

「理解され、行動に結びついて」初めて意味を持ちます。

この当たり前の事実が、信長と家臣たちのあいだでは、なかなか機能しなかったのです。

信長の内心:「命令しても、どうせ守られぬ」

信長の晩年には、家臣に対する不信が色濃くなっていきます。

たとえば、1578年の佐久間信盛追放の際、信長はこう断じました:

「十年のあいだ、なんら戦功なし。命じても動かず、忠義の色も見えぬ」

ここには、単なる怠慢への怒りだけではなく、

命令が機能しない組織への諦めと失望が見て取れます。

命令は届かない。

届いても、守られない。

そんな日々が続いた末に、信長は「命令すること」自体に重荷を感じるようになっていたのではないでしょうか。

まとめ:「聞けぬ空気」が、信長を“苛烈”に変えた

信長は、命令によって人と組織を動かそうとした人物です。

しかしそれが通じない相手に囲まれたとき、命令は次第に怒声と苛烈さを帯びていきました。

そしてその背後には、

「どうせ分からぬ」

「どうせ守られぬ」

「どうせ裏切られる」

という、深い孤独と諦念があったのです。