【第3回】井伊直弼の大老就任──非常時に現れた「幕府最後の決断者」

時は安政五年。幕末の動乱がついに本格化する中、一人の男が静かに歩を進めていた──。

その名は井伊直弼。彦根藩主でありながら、将軍継嗣問題に揺れる幕府の命運を握る「大老」として、ついに表舞台へ。

「非常時にこそ非常の人あり」と言われたその登場は、時代の空気を一変させた。

彼の決断が、やがて日本の未来を大きく揺さぶることになろうとは──

今、幕末最大の政変の一角を成した「井伊大老」の軌跡をたどる。

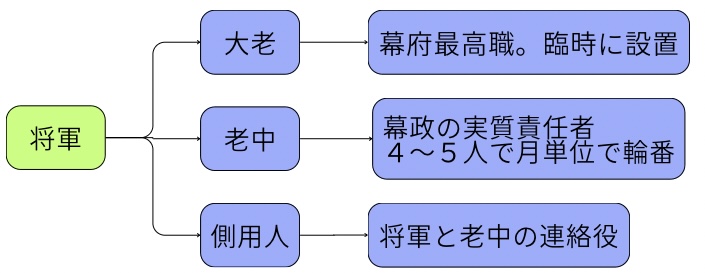

大老とは何か?――制度上の位置づけと非常任性

職掌・権限と老中との違い

江戸幕府における「大老」は、常設の役職ではありませんでした。

通常は老中が政務を司りますが、内外の情勢が混乱し、幕府の意思決定が一つにまとまらないとき、将軍に代わって最高決定権を持つ「大老」が置かれたのです。

リニューアル版はこちら

任命の稀少性と「非常時の補職」

その意味で、大老とは“幕府の緊急事態対応ポスト”と言えます。

将軍と老中の間に立ち、時に将軍すら上回る権限をもつ「臨時の最高権力者」でした。

この極めて重い役職に、井伊直弼が突然任じられたのは、まさに国難の最中でした。

ペリー来航と幕末政局の激震

老中・阿部正弘の死と政権の空白

1853年(嘉永6年)、黒船来航によって日本は大きく揺れます。

日米和親条約の締結をきっかけに、朝廷と幕府の関係も緊張しはじめ、老中首座・阿部正弘の死後、幕政は方向性を失いました。

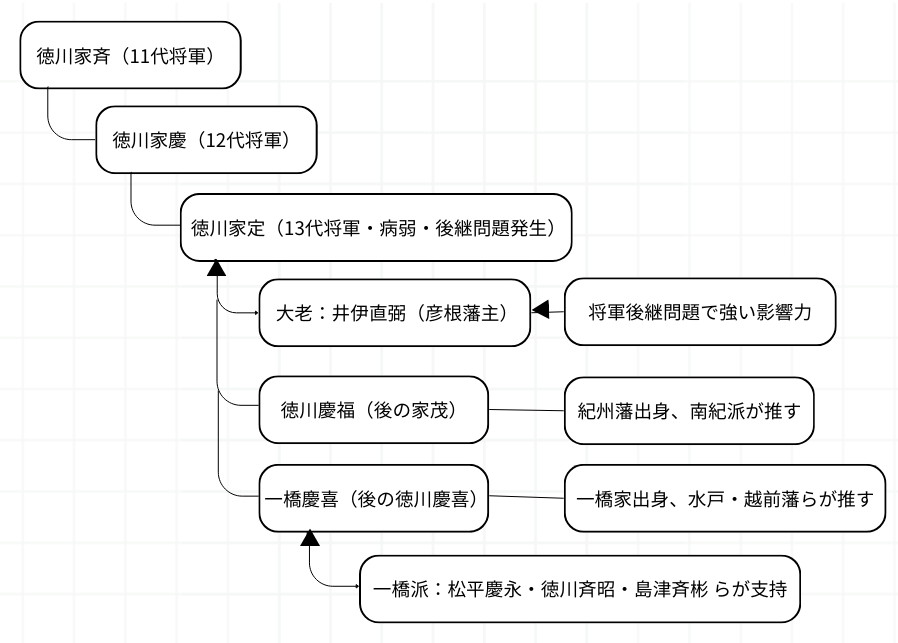

将軍継嗣問題――一橋派と南紀派

追い討ちをかけたのが、13代将軍・徳川家定の後継問題です。

有力候補は、紀州藩主・徳川慶福(後の家茂

)と、一橋慶喜です。

幕府内も大名たちも真っ二つに割れ、「将軍継嗣問題」は激しい政争となっていきます。

なぜ井伊直弼が大老に選ばれたのか

“中立”と見なされた彦根藩主の立場

1858年(安政5年)、時の老中・堀田正睦は朝廷の勅許を得るため上洛しますが、交渉は難航。

その間にも日米修好通商条約の締結は急務となっていました。

この混乱の中で、「決断できる人物」として白羽の矢が立ったのが、彦根藩主・井伊直弼です。

直弼はこれまで幕政には関与せず、政治的に“中立”と見なされていた存在でした。

将軍家定の信任と危機対応力

その慎重さと冷静さが評価され、将軍・家定や幕府中枢からの推薦で、異例のスピードで大老に就任することになります。

譜代筆頭の井伊家は大老が指定席です

.png)

“独断専行”か、歴史が求めた決断か

勅許問題と朝廷工作の現実

就任早々、井伊直弼は朝廷の勅許を得ることなく、日米修好通商条約に調印しました。

さらに、将軍家定の意思を汲み徳川慶福を将軍継嗣に決定します。

これらの決断は『独断専行』と非難され、やがて安政の大獄、そして桜田門外の変へとつながっていきます。

詳しくはこちら:

井伊直弼の政治力|条約調印と将軍継嗣を決断した「嵐の中の船長」

将軍継嗣問題と徳川家定──一橋慶喜vs紀州慶福と井伊直弼の決断から読む幕末政局

条約対応・開国判断における「責任の取り方」

当時の幕府内には、もはや「時間の猶予」が残されていなかったのも事実です。

直弼は“幕府の瓦解”を防ぐため、あえてリスクを背負った決断をしたとも言えるのです。

| 年号 | 出来事 | 備考 |

| 1854年(安政元年) | 日米和親条約調印 | ペリー再来航/下田・函館開港 |

| 1855年(安政2年) | 安政江戸地震発生 | 政情不安が増す |

| 1856年(安政3年) | タウンゼント・ハリスが着任 | 通商交渉を強く要求 |

| 1858年(安政5年) | 井伊直弼、大老に就任(4月) | 幕府の非常時対応として任命 |

| 同 | 日米修好通商条約を調印(6月) | 勅許を得ず調印、朝廷との関係悪化 |

| 同 | 将軍継嗣に徳川慶福を決定(7月) | 一橋派と対立 |

| 同 | 安政の大獄を開始(8月~) | 一橋派や志士を次々弾圧 |

| 1860年(安政7年) | 桜田門外の変(3月) | 井伊直弼、登城途中に暗殺される |

まとめ――幕末の岐路に名を刻んだ「責任の人」

井伊直弼の大老就任は、混乱する幕末政局にあって「誰かが決断を下さねばならない」という現実から出てきたものでした。

非常時に現れた、非常の人――

その重責を背負いながら、直弼はわずか1年半で日本の方向性を大きく変えました。

その決断が評価されるか否かは、歴史をどう見るかによって異なります。

しかし少なくとも、「責任を引き受け、未来に踏み出した政治家」であり欧米列強につけ入る隙を与えなかった功績は大きいと言わざるを得ません。

次回は“開国か攘夷か—直弼が見た国難のリアリズム”に続きます。歴史的判断のその先を一緒に読み解いていきましょう!

🔗 関連記事:

【第2回】藩政改革と名君の素顔 ― 井伊直弼、その知られざる決断力

【第4回】開国か攘夷か─直弼が見た国難のリアリズム

あなたはどう思いますか?

非常時の「独断」は独裁でしょうか、それとも歴史が求めた決断でしょうか。感じたことをぜひコメントでお聞かせください。