はじめに

法隆寺は世界最古の木造建築として知られ、千三百年以上もの間その姿を保ち続けています。 その背景には、木の持つ固有の性質(クセ)を尊重し、自然の摂理を活かす建築技術があります。これは単なる技術の結晶ではなく、日本人が古来から持ち続けてきた「自然との共生」の精神を映し出すものです。

自然との調和──木の「クセ」を活かす知恵

法隆寺を維持し続ける秘訣は、木を単なる資材ではなく、自然の一部として尊重することにあります。

- 木のクセを見抜く: 木は風や土地に適応しながら成長するため、曲がりやひねりといった「クセ」を持っています。宮大工はそのクセを見極め、適材適所に配置します。

- 木を生かす組み方: 木のクセを無視して組むと建物はねじれやひび割れを起こします。逆にクセを活かして組み合わせることで、木材は互いに補い合い、長い年月に耐えられる構造となります。

- 千年先を見据える: 樹齢千年のヒノキを用いたのは、「千年の木で建てた建物は千年もつ」という思想に基づきます。実際、法隆寺の柱や部材は千三百年経った今も残っているのです。

日本の文化思想と職人の精神性

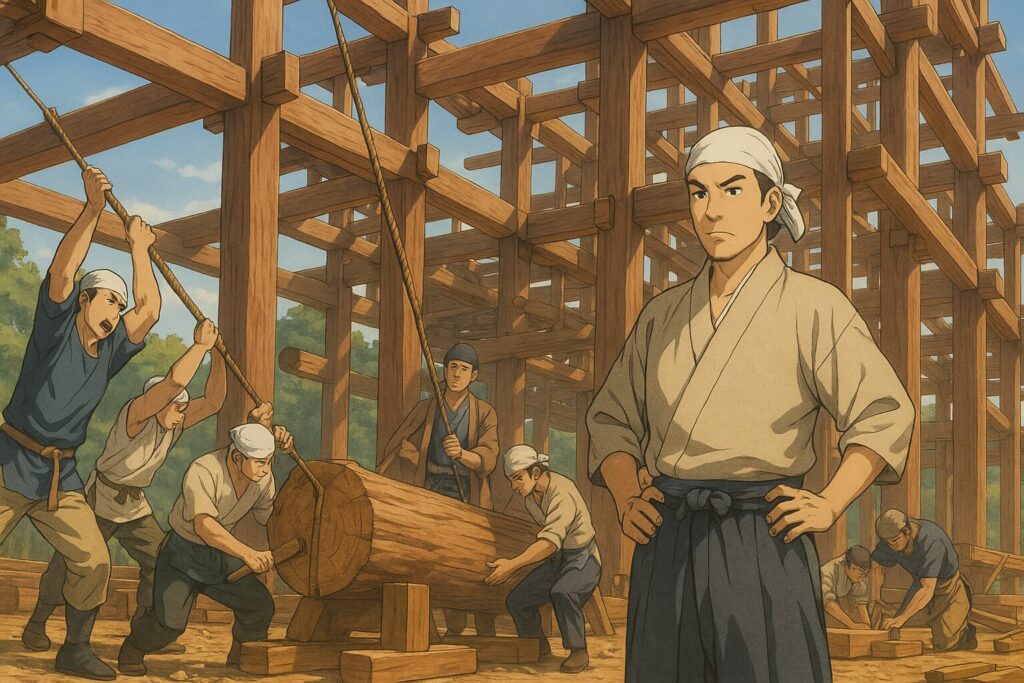

法隆寺の建築と修復には、職人の無私の精神と共同体としての協調性が込められています。

- 無名の美徳: 宮大工たちはどれほどの仕事を成し遂げても、自らの名を残すことはありません。仕事とは「仕えること」であり、建物や仏に奉仕する姿勢が根底にあります。

- 長寿への祈り: 仏師が「一刀三礼」で千年の存続を祈るように、大工もまた「千年建ってくれ」と願いながら木を刻みました。

- 木を組むには人を組め: 法隆寺の建立には数十人の大工が関わりました。棟梁の役割は木材を組むことだけでなく、人々の心を組み合わせ、共同作業を完成へ導くことにありました。

現代への教訓

法隆寺が今も屹立している事実は、現代社会への大きな問いかけでもあります。

- 自然を尊ぶ心の喪失: かつては「木がなければ人は生きられない」という意識がありました。しかし現代では、便利さや効率のために自然を犠牲にする傾向が強まっています。

- 古代建築の知恵: 古代建築は「構造美」を重んじ、実用と耐久性を第一としました。対して現代建築は装飾性や利益優先となり、自然との調和が忘れられつつあります。

- 合理性より長寿を: 古代の職人は利益ではなく「千年後」を見据えて仕事をしました。法隆寺の思想は、短期的な利益よりも文化と持続性を大切にすべきという教えを今に伝えています。

まとめ──木と人をつなぐ文化遺産

法隆寺は、単なる古代建築ではなく、自然と人間が共に生きるための知恵を示す文化的遺産です。 木のクセを生かし、人と人を組み合わせ、未来へと建物を引き継ぐ。そこには「自然と調和する日本の精神性」が息づいています。

現代社会が忘れかけている価値を、法隆寺は静かに語り続けているのです。

ABOUT ME

こんにちは、ブログ「やまのこゑ、いにしえの道」へようこそ。

昔から歴史が好きで、とくに人物の生きざまや、史実の裏にある知られざる物語に惹かれてきました。

このブログでは、そんな歴史の記憶をたどりながら、実際にゆかりの地を歩いて感じたことを綴っています。

時には山の中の城跡へ、時には町に残る史跡へ。

旅はあくまで、歴史に近づくための手段です。

一緒に「歴史の声」に耳を傾けていただけたら嬉しいです。

[…] 法隆寺に学ぶ自然との調和|宮大工の知恵と日本文化の精神 […]