はじめに

奈良にある**法隆寺(ほうりゅうじ)**は、世界最古の木造建築として知られています。

約1300年前の飛鳥時代に建てられた建物が、いまも地震や台風に耐えて立っている――これは、まさに奇跡のようなことです。

でも、それは偶然ではありません。

法隆寺には、**昔の大工さんたちが生み出した「構造の知恵」と「木を生かす技」**が隠されているのです。

この記事では、五重塔・金堂・回廊という3つの建物を通して、

「なぜ法隆寺は倒れないのか?」を、わかりやすく紹介します。

飛鳥の大工たちが大切にした「機能美(きのうび)」

法隆寺の建物をよく見ると、飾りよりも“構造そのもの”が美しいことに気づきます。

これが、飛鳥時代の建築に流れる考え方です。

- 飾りではなく働く美しさ

柱も梁(はり)も、すべてが建物を支えるために必要な部品。

どの部材も「見た目のため」ではなく「役に立つため」に存在しています。

それが昔の人の言う「機能美」です。

- 一本一本の木がチームプレー

柱、梁、斗(ます)といった部品が、それぞれの力を発揮して助け合います。

だから、少しのゆがみや地震にも負けません。

- 木の個性を見抜く技

大工さんたちは、木の硬さやねじれ、年輪の詰まり具合まで見抜いていました。

「この木はここに使うのが一番いい」と考えて配置していたのです。

- 釘を使わない木組み

当時は釘で止めるのではなく、「ほぞ組み」という木をはめ合わせる方法で建てられました。

だから木が呼吸でき、長い年月に耐えられるのです。

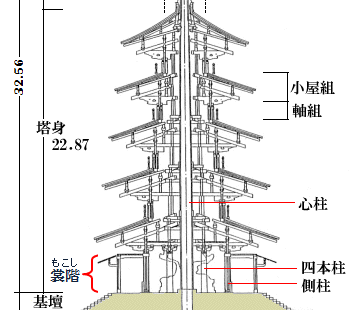

五重塔──ゆらゆらしても倒れないワケ

法隆寺のシンボルである五重塔(ごじゅうのとう)。

じつはこの塔、地震のときに“しなる”ことで力を逃がしています。

- しなやかに揺れる「軟構造」

固い建物は強そうに見えても、揺れに弱い。

五重塔は、あえて「しなる」ように作られています。

これを**軟構造(なんこうぞう)**といいます。

- 中心を支える「心柱(しんばしら)」

塔のまん中を通る太い柱が「心柱」です。

でも、この柱は地面に刺さっていません。

上からつるされたような構造で、地震のときに振り子のようにゆれてバランスをとるのです。

- 上にいくほど小さくなる設計

1階から5階へいくにつれて少しずつ小さくなっています。

この「上が軽く、下が重い」形が、見た目にも安定感を生み出します。

濃尾・各務原地名文化研究会ウエブサイト

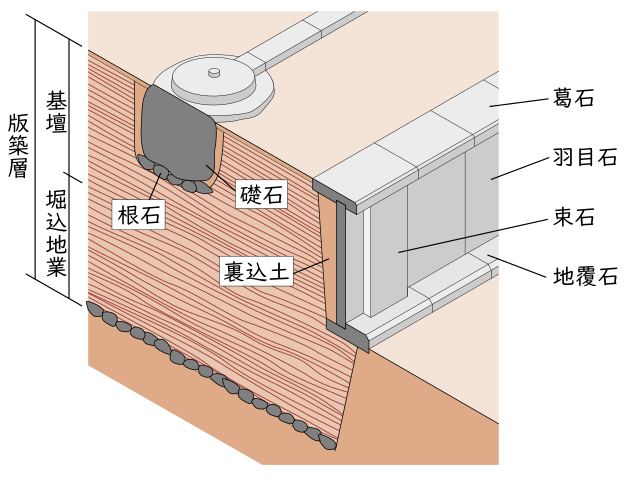

- 地中の秘密──がっしりした基礎

塔の下は固い粘土の層まで掘って固められています。

そのおかげで1300年たっても沈まないのです。

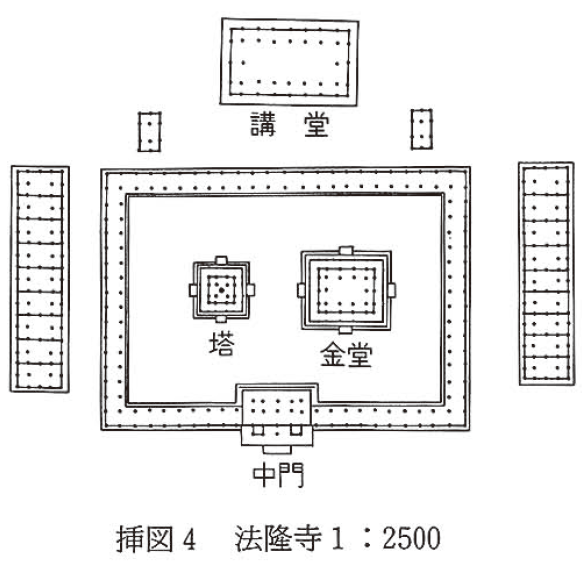

金堂と回廊──広がりを支えるバランスの知恵

法隆寺(森郁夫「わが国古代寺院の伽藍配置」より)

五重塔が“立つための知恵”なら、金堂(こんどう)や回廊(かいろう)は“広がるための知恵”です。

どちらも、重い屋根をうまく支える工夫がされています。

- 柱の形と太さに意味がある

柱は真っすぐではなく、少しふくらんでいます。

これをエンタシスと呼び、上からの重みをうまく分散する形なのです。

- 組物(くみもの)で力を伝える

柱の上には「斗(ます)」や「肘木(ひじき)」という部材があります。

これらが屋根の重さをうけ、柱に伝えることで建物全体を安定させています。

雲肘木

雲肘木

- 人字束(ひとじづか)で屋根を支える

回廊には「人」という字の形をした木の組み方があります。

これが屋根の重みを両側の柱に分け、建物をバランスよく保っているのです。

人字束

人字束

- 伽藍(がらん)全体の調和

東と西の回廊の長さが同じで、真ん中に五重塔と金堂を配置。

だから法隆寺の伽藍(建物の並び)は、左右のバランスが完璧なんです。

おわりに──木とともに生きる建築

法隆寺の建物は、1300年前の人たちの「知恵」と「祈り」のかたまりです。

釘を使わず、木の個性を生かし、力を分け合うその仕組みは、

まるで人と人とが支え合って生きる社会のようでもあります。

自然とともに生きる。

それを形にしたのが、法隆寺の建築なのです。

💬 まとめ

- 五重塔は「しなやかに揺れる」構造で地震に強い

- 飛鳥時代の建築は、飾りよりも「構造の美しさ」を重視した

- 金堂や回廊は、柱や組物で荷重を分散して安定を保つ

- どの建物も「木の性質を生かす」職人の知恵が詰まっている

ABOUT ME

こんにちは、ブログ「やまのこゑ、いにしえの道」へようこそ。

昔から歴史が好きで、とくに人物の生きざまや、史実の裏にある知られざる物語に惹かれてきました。

このブログでは、そんな歴史の記憶をたどりながら、実際にゆかりの地を歩いて感じたことを綴っています。

時には山の中の城跡へ、時には町に残る史跡へ。

旅はあくまで、歴史に近づくための手段です。

一緒に「歴史の声」に耳を傾けていただけたら嬉しいです。