朝倉氏と越前支配:守護職と幕府の承認がもたらした権力構造

🏯 戦国大名は、すべて“下剋上”で生まれたのか?

🧭 越前の朝倉氏は、なぜ幕府に認められたのか?

📜 「家格」と「幕府の認定」が、戦国の地域支配に果たした役割とは?

「戦国時代=実力が全て」と思われがちですが、実は幕府による正統性の承認や、**伝統的な「家格」**が地域支配のカギを握っていた例も少なくありません。

越前を治めた戦国大名・朝倉氏はその典型的な存在です。

この記事では、「守護代」から始まった朝倉氏が、どのようにして**幕府公認の「守護家」**となり、越前支配を確立したのかを解説します。

戦国大名の実像と、地域権力の構造に迫ってみましょう。

📚 関連記事はこちらもチェック!

朝倉氏が越前を支配するまでの経緯

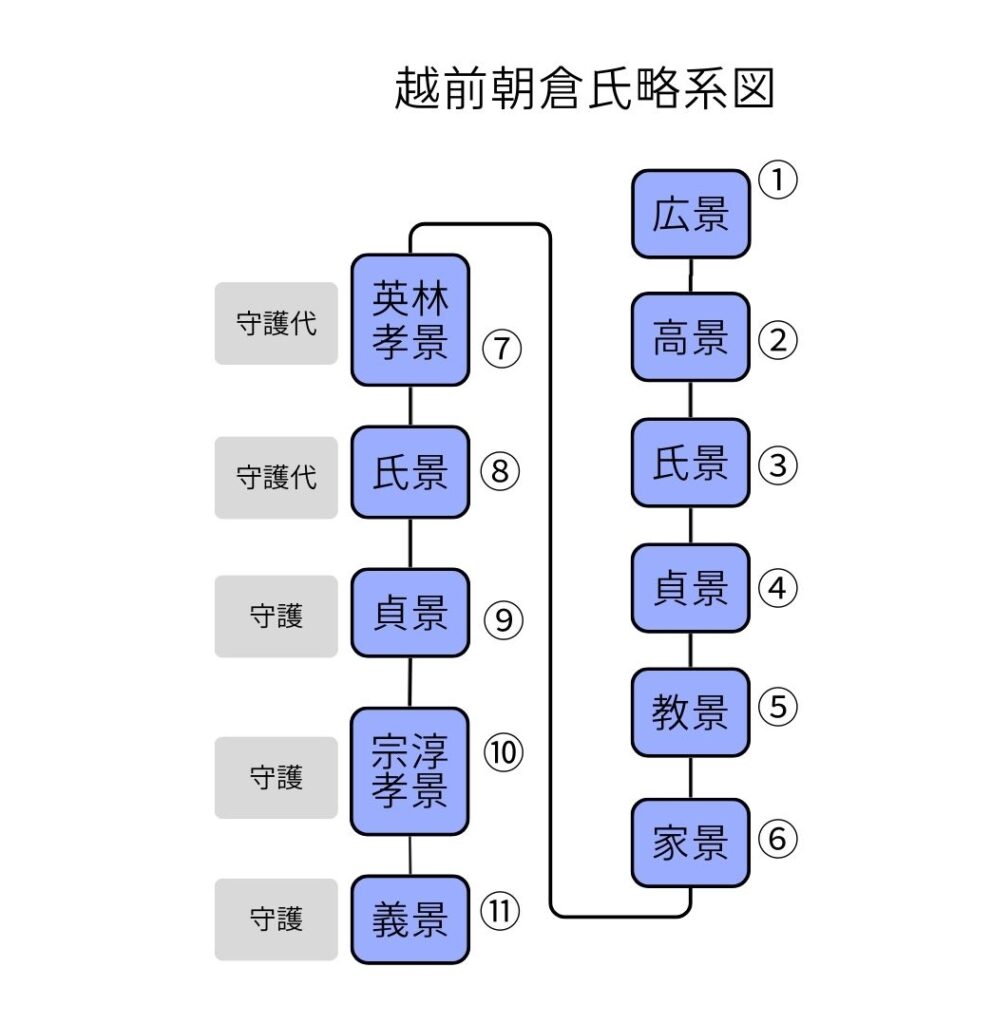

守護代としての地位確立と応仁の乱

まず注目したいのは、応仁の乱における朝倉孝景(初代)の動きです。

孝景は当初、西軍に属していたものの、途中で東軍に寝返り、文明3年(1471年)、将軍・足利義政から御内書(『朝倉家記』(富山県立図書館所蔵))を受け取りました。

これが越前守護代としての地位獲得につながったとされています。

越前国守護職事,被任望申旨畢

氏景の守護代認定と幕府の後押し

さらに孝景の子・氏景も文明15年(1483年)、かつての守護代・甲斐氏との対立を解消し、改めて幕府から越前守護代として正式に認定されます。

👉 この一連の動きは、朝倉氏が越前で支配を固めるには、幕府による「守護代」としての公式な地位づけが不可欠だったことを物語っています。

孝景の越前守護職について

通説は、御内書の文面をもって朝倉家が守護に任命されたとなっています。

最近の研究(戦国期の守護権をめぐって―越前朝倉氏の場合―)は、

- 室町初期から守護職は既に「相伝の職(相続財産)」として意識されていた

- 守護職の任命は将軍の御判御教書で行われるのが通例、御内書はおかしい

- 孝景が守護職なら氏景が守護代として再認定されるのはおかしい

などで孝景・氏景は守護代の権限を得たと考えられています。

| 旧来の理解 | 最新研究の理解 |

|---|---|

| 御内書で守護に任命 | 実際は守護代の承認 |

| 孝景=守護、氏景=守護代 | 実際は両者とも守護代 |

| 下剋上型の支配拡張 | 幕府承認による家格確立型 |

斯波氏との相論と「家格」争い

長享・延徳(ちょうきょう・えんとく)の相論とは?

孝景の孫・貞景の代には、越前の支配権をめぐって旧守護家・斯波氏との争い(いわゆる「長享・延徳の相論」)が勃発します。

この争点は単なる領地争いではなく、

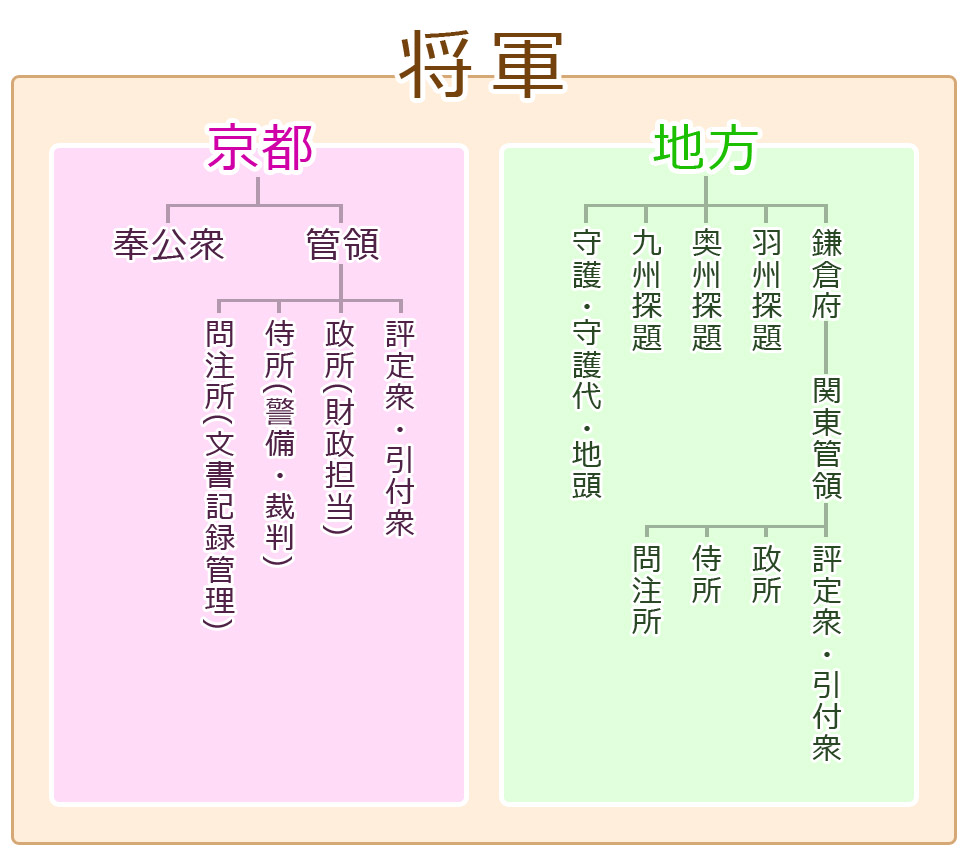

- 朝倉氏が将軍直属の家臣(公方奉公衆)なのか、

- それとも斯波家の被官なのか

という身分・家格の正統性を問うものでした。

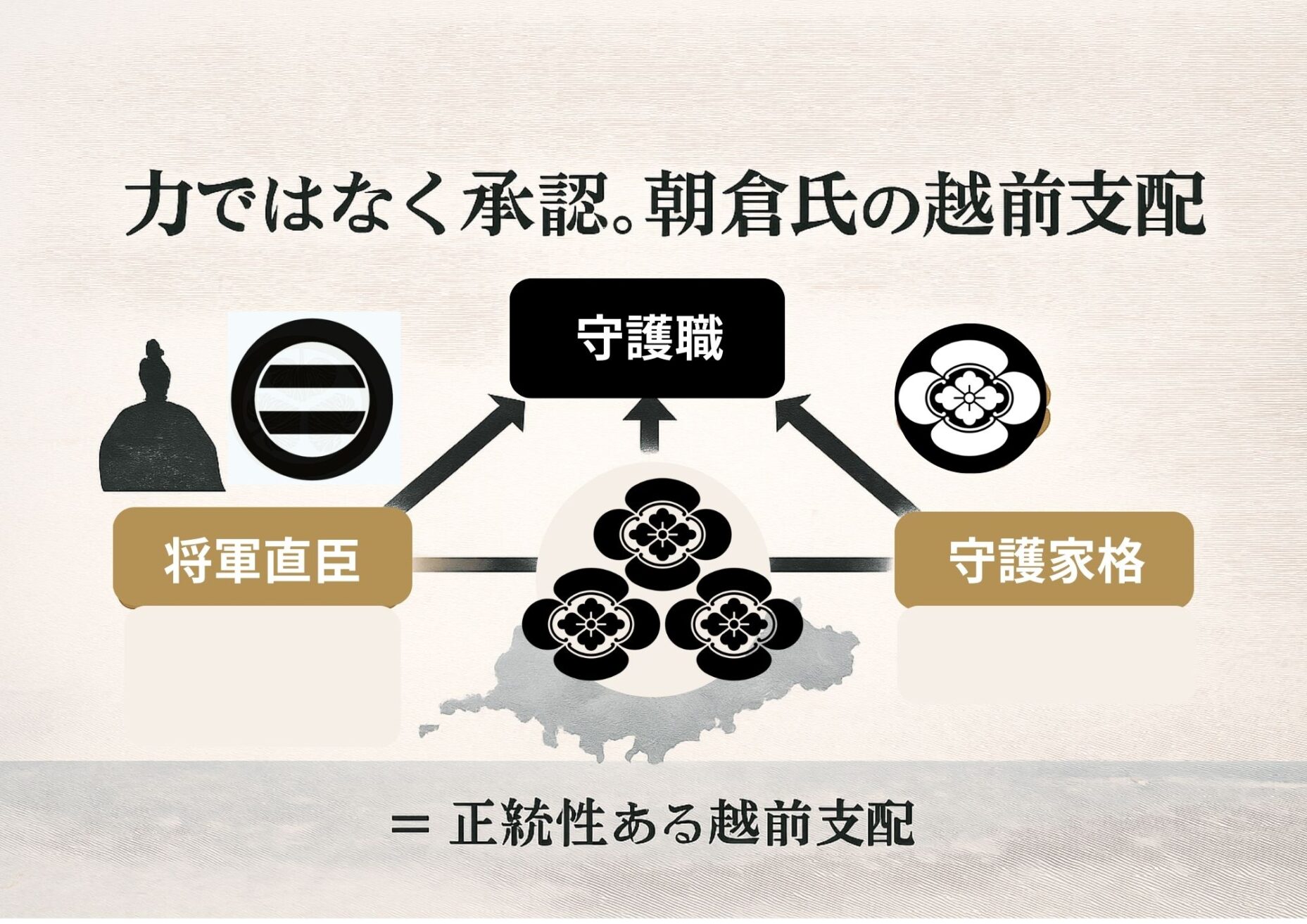

幕府による朝倉氏支配の承認

決着は明確ではないですが、史料からは朝倉氏が将軍の直臣として認められ、越前支配も公認されたことが読み取れます。

👉 この事例は、当時の大名が一国を支配するには、単なる武力ではなく、「幕府からの認定」「家格の保証」が欠かせなかったことを如実に示しています。

家格の確立と将軍直臣としての昇格

御供衆・御相伴衆への加入

その後、貞景の子・孝景(二代目)の時代には、

- 享禄元年(1528年)に御供衆

- 天文7年(1538年)に御相伴衆

として朝倉氏が幕府に名を連ねます。

守護家としての地位と戦国期の影響

これらは名誉職であると同時に、将軍に近侍することを許された者たちの集まりであり、「守護家」としての地位を保証する重要な家格的称号でした。

室町期には、

- 御供衆は将軍直臣の上席や弱小守護家の当主・子弟

- 御相伴衆は有力守護

によって構成される。

👉 朝倉氏がここに加えられたことは、幕府から名実ともに守護家として認められた証拠といえるでしょう。

朝倉氏の越前支配の特質と歴史的意義

朝倉氏は、武力で支配を確立した典型的「下剋上型大名」ではなく、幕府の承認と家格の確立によって地域支配を行った「守護的戦国大名」と位置づけられます。

実力支配と幕府承認の両立

このように、朝倉氏は単なる実力者ではなく、

- 守護代としての公式な地位

- 将軍直臣としての身分

- 守護家としての家格

という三位一体の形で、越前支配の正当性を築き上げていきました。

この点で、力で領地を奪い、その後に守護職を得た毛利氏のような戦国大名とは明確に異なる系譜にあります。

戦国守護権力としての朝倉氏の位置づけ

近年の研究(川岡勉氏など)によれば、戦国期において「守護権(国成敗権)」を握ることで、守護職(しゅごしき)の任命を受けるのではなく、守護家という家(家格)によって体現される傾向が強まっていたとされます。

朝倉氏も守護家として認定されることで越前の支配権は強固なものになりました。

守護が有するべき国内における軍事・治安・裁判・課税等の統治機能。

守護権を行使するための具体の役職・ポジションを意味します。

👉 朝倉氏の事例はその象徴であり、彼らを**「守護的戦国大名」「家格権力者」**として位置づける意義はきわめて大きいのです。

まとめ|朝倉氏から見る戦国大名の成立条件

戦国時代といえば下剋上のイメージが強いですが、

朝倉氏のように、幕府との関係性と家格を戦略的に活用して勢力を拡大したケースも少なくありません。

「戦国大名=力で成り上がった存在」とは限らず、

むしろ「守護家の地位や家格をいかに活かしたか」が、大名としての成否を左右したことが、朝倉氏の軌跡から見えてきます。

📌 あなたの「戦国史観」をアップデートしませんか?

戦国大名のイメージを「下剋上」や「実力主義」だけで語るのは、もはや過去の理解かもしれません。

この記事を通じて、朝倉氏のように伝統と正統性を重視した支配のあり方に注目していただけたなら幸いです。

🔎 「戦国大名の成り立ち」や「守護家の役割」についてもっと知りたい方は、以下のカテゴリ記事もぜひご覧ください!