前編:尼子経久と大内氏──二匹の虎の戦いと将軍交代の影

前作「【応仁の乱と尼子氏の出雲支配──下剋上ではなく、守護権の継承だった】」では、守護職を継承するには力だけでなく幕府や守護家の承認が必要であることを解説しました。

今回は、力による下克上によって出雲守護へとのし上がった尼子経久の物語を、『陰徳太平記』を手がかりにたどり、後世に広まった通説の背景を考えていきます。

尼子氏と大内氏──二匹の虎のように対立

軍記に描かれる両雄

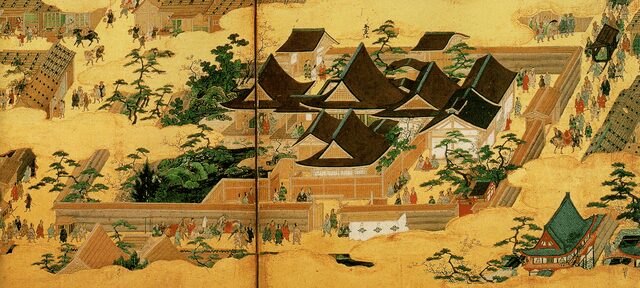

『陰徳太平記』は、毛利家・吉川家を主役にした軍記物語。戦いが中心のため、毛利・吉川にとっての「敵」として、大内氏と尼子氏が繰り返し登場します。

国境を接した二大勢力

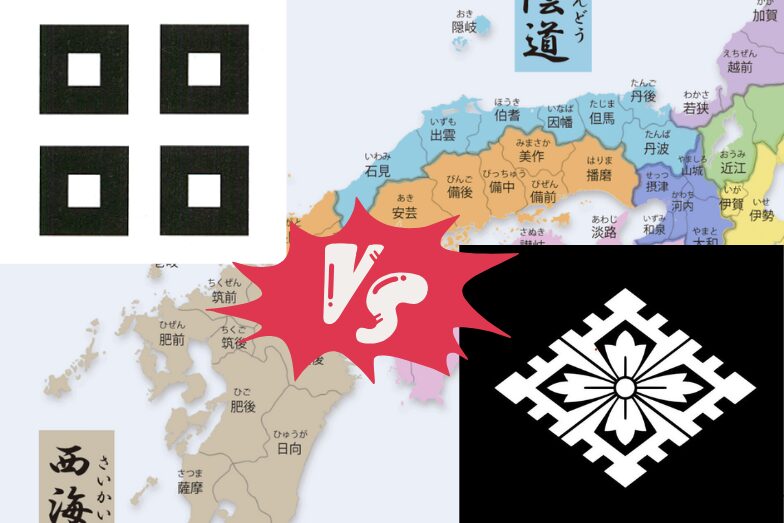

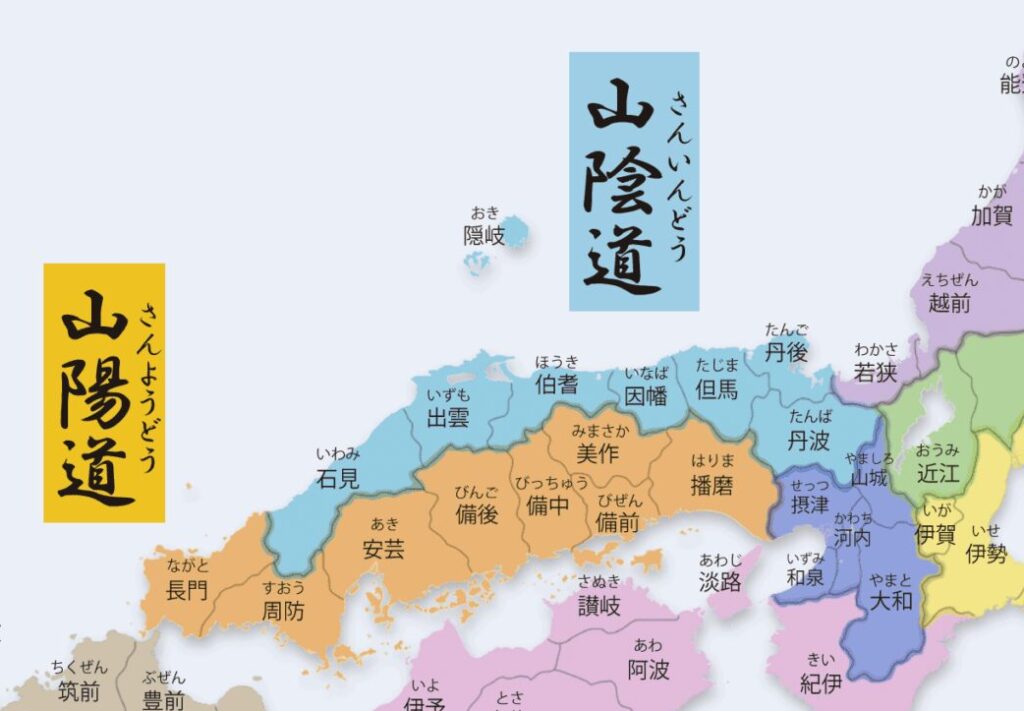

出雲の尼子経久と周防(すおう)の大内義興は、領土をめぐって対立しました。

まさに「二匹の虎のように並び立ち、決着がつかなかった」存在です。

揺れ動く国人たち

両国の間に暮らす国人衆は翻弄されました。

朝は尼子に礼を尽くし、夕方には大内に従う──「龍の如く変じ、雷の如く動く」と表現されるほど、日々態度を変えざるを得なかったのです。

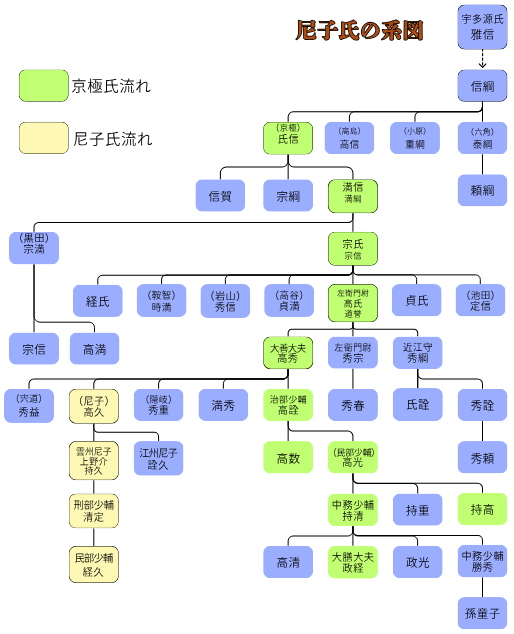

尼子経久の出自──宇多源氏の名門

名門・宇多源氏の血筋

尼子経久(あまご つねひさ)は、宇多源氏から分かれた京極氏の流れをくむ名門一族の出身。

宇多天皇の皇子を祖とする名家であり、その血筋の由緒は折り紙つきでした。

出雲での成長と試練

祖父の代から出雲に下向し、当初は京極氏の守護代として立場を固めます。

やがて国人層との結びつきを強め、「出雲の顔」として台頭しました。

しかし若き経久は、京極氏の命令に背いたことで富田城を追われることになります。

放浪の末、寺に身を寄せて僧のように暮らした時期もありました。この苦難の時代が、後の知略に満ちた経久を形づくったと考えられます。

将軍交代と経久への誘い

大内義興の権勢

時は室町幕府の権威が揺らぐ時代。

将軍・足利義稙(よしたね)の復帰は大内義興の尽力によるものでした。その功績から義興は大きな権勢を得て、朝廷・幕府で絶大な影響力を誇ります。

経久の不満

経久は「義興の下に置かれる」状況を屈辱と感じ、不満を募らせてました。

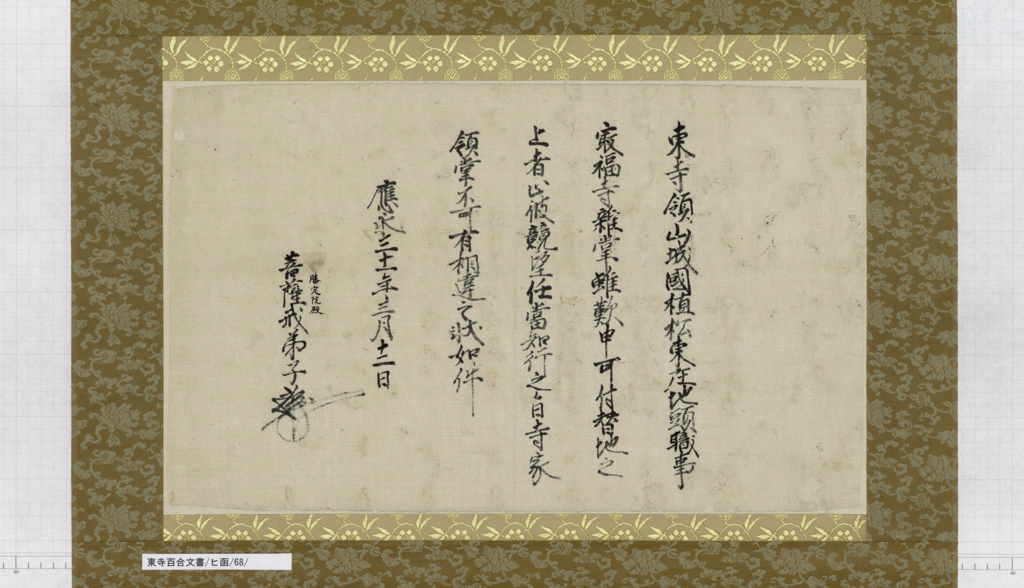

六角貞頼からの檄文

そこへ届いたのが、近江守護・佐々木貞頼からの檄文です。

彼は「先代将軍の子・義晴を擁立すべき」と訴え、「出雲・伯耆・因幡・美作・石見・備後はあなたに任せる」と破格の約束を記しました。

経久の決意と挙兵の企て

経久はこの書状を「天の恵み」ととらえ、わずかの迷いもなく承諾します。

すぐに京都を脱出し、まずは宿敵・大内氏を攻め、その後は中国地方の制圧に乗り出す決意を固めました。

まとめ:動き出す経久の野望

名門に生まれながらも富田城を追われ、僧のような生活を送った尼子経久。

大内義興の圧倒的な権勢に反発し、六角貞頼からの誘いを受け、ついに戦乱の表舞台へと帰り咲きます。

次回は、尼子経久の代名詞ともいえる「富田城奪還」の壮絶な戦いを追いましょう。

知略と奇策で城を奪い返すその姿は、戦国武将の真骨頂です。