【応仁の乱と尼子氏の出雲支配──下剋上ではなく、守護権の継承だった】

戦国時代というと「下剋上」、つまり家臣が主君を打ち倒してのし上がるイメージが強いかもしれません。しかし、実際の歴史の現場はもっと複雑で、「力だけで奪う」のではなく、幕府や既存の守護家の権限を引き継ぐ形で支配を正当化していくケースも多くありました。

出雲の尼子氏は、その典型例です。

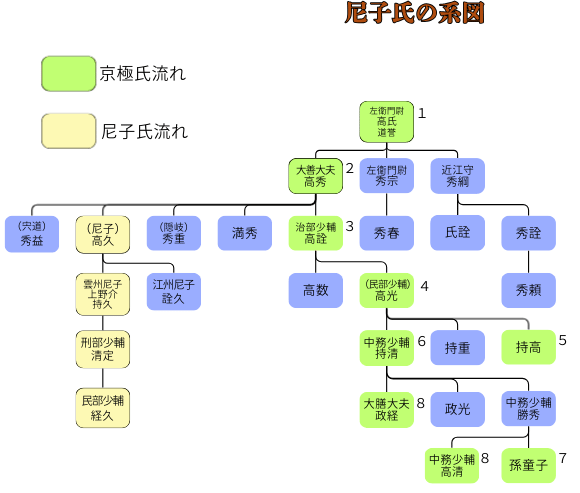

京極氏の出雲支配と尼子氏の登場

尼子氏はもともと京極氏の一族・家臣であり、出雲守護の代行役(守護代)として現地に派遣されました。京極氏自身は京都に拠点を置く「在京守護」であり、広大な所領のすべてを直接統治するのは難しかったためです。

その結果、遠隔地の出雲では、国人層や寺社勢力との折り合いをつけ、在地秩序を守るのが守護代の大きな役割でした。尼子氏もまた、その任務を担いながら次第に存在感を強めていきます。

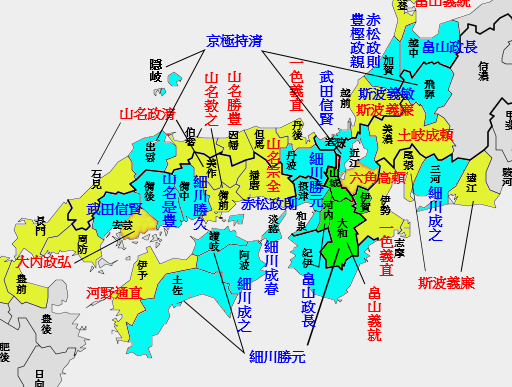

応仁の乱と尼子清定の台頭

応仁の乱(1467年〜)が起こると、京極氏は東軍方の有力守護として京都で奮戦しました。しかし、その間に出雲国内では山名氏の影響力が広がり、国人の離反が相次ぎます。そこで出雲を預かる尼子清定が反乱鎮圧に大きな功績をあげました。

この軍功により、尼子氏は幕府からも領地を安堵され、出雲東部に広大な所領を持つ有力者として台頭していきます。

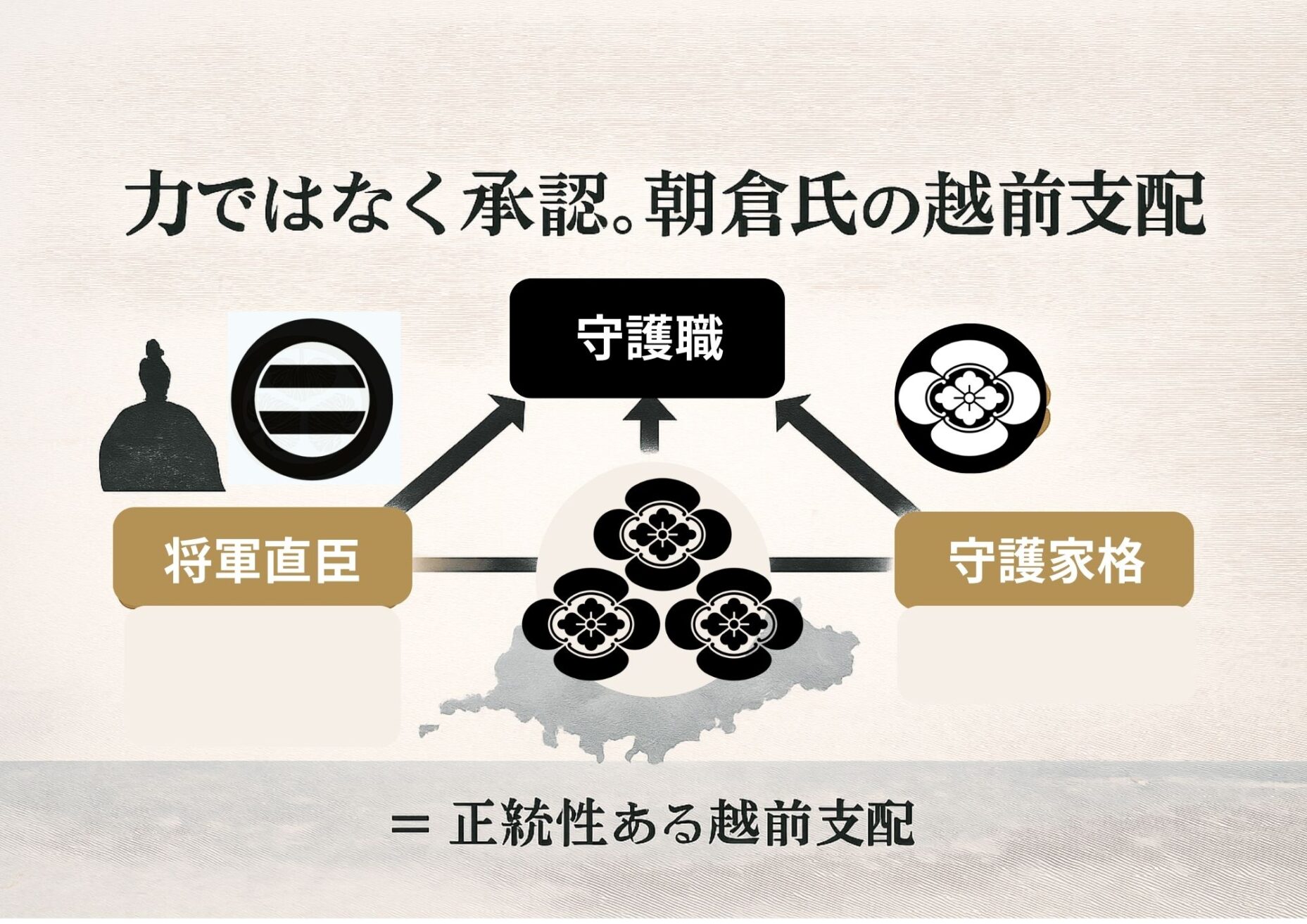

幕府による承認と「守護家」への道

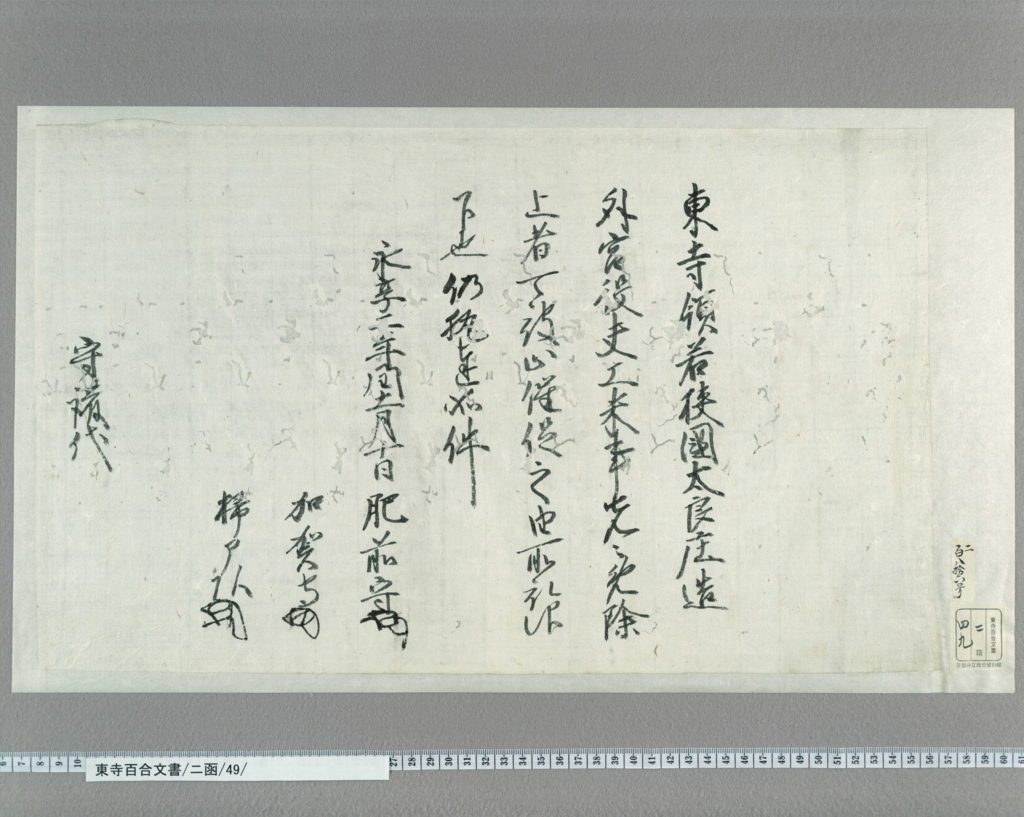

文明3年(1471年)、幕府は尼子清定に対して、京極氏とほぼ同じ格式の奉書を発給しました。これは「出雲支配者として尼子氏を事実上認める」意味を持ちます。つまり、尼子氏は「幕府の公認」を得て、守護代から一歩ずつ守護家への道を歩み始めたのです。

奉書は、公式文書のこと。内容は以下の通り。

日御碕社と杵築大社の境界争いにおいて日御碕社の主張を認め、大社に占有地の返還を命じた。

その後も京極氏の分裂や弱体化を背景に、尼子氏は国政を担う立場を拡大。永正年間には、将軍からの直々の内書(御内書)を拝領し、名実ともに「守護家」としての格を高めていきました。

「惣領割分之旨」と守護権の正統性

やがて天文21年(1552年)、尼子晴久は出雲・隠岐を含む八カ国の守護に正式補任されます。このとき幕府文書に「惣領割分之旨」、すなわち「本来の京極家から守護権を分割継承した」という記述が見られます。

これは、尼子氏が単なる下剋上で支配を奪ったのではなく、京極氏の正統な後継者として幕府に認められていたことを示しています。幕府の承認こそが支配の正当性を裏づけていたのです。

補任とは幕府の公式な任命(任命状)を受けて、その地位や土地を認められること

守護職は「簒奪」戦国期の支配構造における「家」と「正統性」

戦国大名というと、しばしば「力だけで国を取った」というイメージがありますが、実際にはそうではありません。守護職は家格と結びついた地位であり、幕府の認可を得なければ公的な支配者として認められませんでした。

尼子氏は実力で出雲を押さえつつも、同時に「正当な継承者」としての立場を固め、守護家としての家格を獲得していったのです。

まとめ:尼子氏は下剋上の象徴ではない

このように、尼子氏の出雲支配は単純な「下剋上」ではなく、京極氏からの継承と幕府による承認の積み重ねによって正当化されたものでした。

戦国時代の支配構造は、力と同じくらい「家」と「正統性」が重要だったことを、尼子氏の歩みは雄弁に物語っています。