本当の織田信長は「魔王」ではなかった?逸話と史料でたどる信長の素顔

「第六天魔王」👉この異名に象徴されるように、織田信長といえば“冷酷非情な魔王”というイメージがつきまといます。

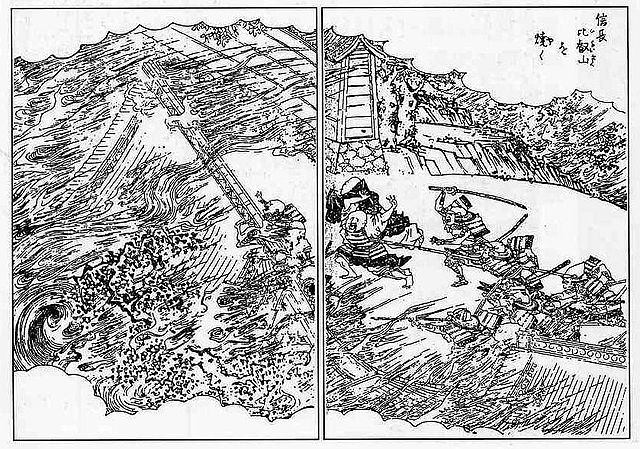

比叡山焼き討ちを始め一向一揆への苛烈な弾圧など、その過激な行動が目立ち、歴史上でも“悪役”的な扱いを受けることが少なくありません。

しかし、果たしてそれが信長の本当の姿だったのでしょうか?

この記事では、家臣が記した一次史料『信長公記(しんちょうこうき)』をはじめ、当時の書簡や逸話をもとに、信長の「人間らしい一面」や「知られざる素顔」に迫ります。

信長を“魔王”としてではなく、一人の革新者、そして人間として見直してみましょう?

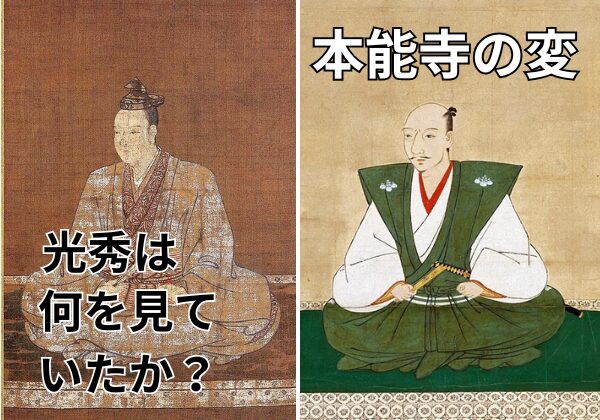

織田信長=魔王?そのイメージはどこから来たか

比叡山焼き討ちと「第六天魔王」

信長の“魔王”イメージを決定づけた事件といえば、延暦寺(比叡山)の焼き討ち(1571年)です。

武装した僧兵を抱える延暦寺を軍事的脅威と見なした信長は、女子供を含めて大規模な掃討作戦を実行し、世の批判を浴びました。

この過激さに、当時の仏教関係者たちは彼を「仏敵」「第六天魔王(仏道を妨げる悪魔)」と呼びました。

この言葉が後世にまで残り、信長=冷酷な魔王というレッテルが貼られていくのです。

信長は本当に冷酷だったのか?

武将としての厳しさと合理主義

確かに信長は、戦国武将として非情な決断を下すことが多くありました。

裏切り者には容赦なく、一揆勢力や敵対勢力に対して徹底した処断を行っています。

しかしそれは、「戦国時代という過酷な時代背景」や、「中央集権化を急ぐ国家的視点」から見れば、冷静かつ合理的な行動だったともいえます。

『信長公記』に見る信長の人柄と行動

信長の側近である太田牛一が著した『信長公記』には、信長の公私にわたる行動や言動が詳細に記録されています。

そこからは、礼節を重んじ、家臣を大切にし、文化にも理解を示した「人間・信長」の姿が見えてきます。

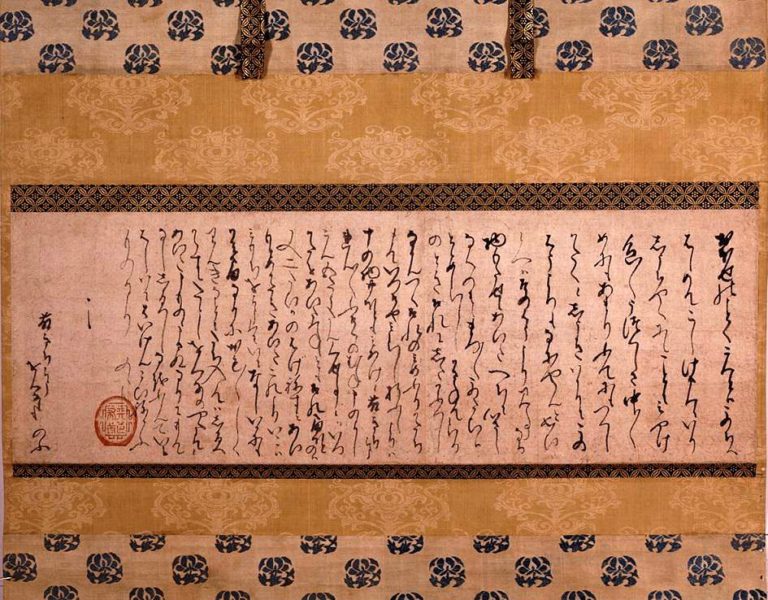

家臣の妻・ねねへの励ましの手紙

信長は感情に流されず、冷静に人を導く人物でもありました。

あるとき、ねね(豊臣秀吉の正室)が秀吉の浮気性に悩み、信長に相談したことがあります。

この時の信長の返答が残された手紙にはこうあります。

「身の持ち方を陽快にして、奥方らしく堂々と、やきもちなどは妬かないように。女房の役目として、言いたいことがある時は、すべてを言うのではなく、ある程度に留めて言うとよい。」

ねねを慰めるだけではなく、夫人としてのふるまいを理性的に諭す姿勢に、信長の現実主義者としての一面がよく表れています。

このような人間関係への助言の仕方にも、信長の「冷徹ではないが情に溺れない」バランス感覚がうかがえます。

信長の革新性。時代を先取りした合理主義者

信長は城の構造、兵農分離、楽市楽座、南蛮貿易など、当時としては画期的な制度改革を次々と実行しています。

それらは武力や恐怖による統治ではなく、商業振興や技術革新による未来志向の支配を目指したものでした。

このような一連の政策からは、「恐怖の支配者」ではなく、「合理的な改革者」としての顔が浮かび上がります。

まとめ。信長の本当の姿とは?

信長の「魔王」イメージは、その苛烈な行動の一部が強調された結果に過ぎません。

しかし史料を丁寧に読み解けば、信長は冷酷一辺倒な人物ではなく、知性と優しさ、そして人間味を備えた革新者であったことが見えてきます。

人はひとつの面だけで語れるものではありません。

信長の真の姿に触れることで、私たちは戦国の時代をより深く理解することができるのではないでしょうか。