🏯 「家督を継げなかった武士たち──部屋住みの運命」

江戸時代の武家社会には、華やかな表舞台の裏側で、ひっそりと生きた多くの人々がいました。

その代表が、家督を継げなかった次男以下(庶子)の武士──「部屋住み」です。

生まれながらの武士でありながら、家督を継ぐこともなく、仕官の機会に恵まれない人々

彼らの多くは名も残さず、歴史書では「○○、無役のまま卒」と一行で終わることさえあります。

しかし、彼らの“静かな時間”は、武家社会の構造や価値観を理解する上で非常に重要であり、また、彼ら自身がどのように生き、どのような未来を開いたのかを知ることは、歴史を立体的に見る手助けとなります。

本稿では、「部屋住み」とはどのような存在であったのか、どんな人生を歩んだのか、そして彼らが幕末・明治維新の激動期にどう影響を与えたのか、わかりやすく整理していきます。

🏠 部屋住みとは何か──武家社会の「静かな立場」

● 家督を継げない次男以下の定位置

江戸時代、武家の世界は「家」を単位とする社会でした。

家督(一家の主人)を継ぐのは通常は長男であり、次男以下は家督相続の対象外となるのが基本です。

彼らは家中で一定の身分を持ちながら、「部屋住み」と呼ばれる状態で屋敷の一室に住み、独自の生計手段を持たず、家の扶養下に置かれました。

- 給金は家からの手当のみ→捨扶持

- 婚姻も自由ではない→跡取りが怪我や病気の時は、跡取りと成るため

- 独立性はほぼゼロ

- 社会的役割も限定的

このように、武士としてのアイデンティティは保持しつつ、主体的な行動が制限されていたのが部屋住みの特徴です。

● “正式な身分”でありながら“曖昧な位置”

部屋住みは不名誉なものではありませんでした。

あくまで制度上の位置づけにすぎず、一定の武士としての尊厳は保たれていました。

しかし一方で、

- 家中における発言力は乏しい

- 未来への見通しも立てづらい

- 「余剰の武士」という意識を周囲から向けられやすい

という、ある種の“宙ぶらりん”な立場でもあったのです。

この曖昧さは、その後の人生の選択肢に大きく影響することになります。

▶ 関連記事はこちら:

将軍継嗣問題と徳川家定──一橋慶喜vs紀州慶福と井伊直弼の決断から読む幕末政局

🔄「部屋住み」の5つの典型的な末路パターン

① 養子として他家の跡継ぎになる

最も“幸運な道”がこれです。

家格の近い家、あるいは血縁のある家に養子入りし、その家の跡継ぎとなることがありました。

- その家の実子が早世した

- 家老家など、有力家への婿養子に求められた

- 嫡子が病弱で代替を探していた

などの理由で、部屋住みが選ばれることがありました。

- 養子=“武士としてのキャリアの逆転”

- 実家も家格を保てることがあり、双方にメリット

ただし、こうした例は少数派であり、家格や血縁が一定以上であることが前提でした。

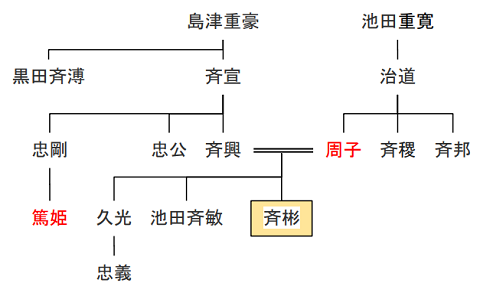

直弼の弟「直恭」は、日向国延岡藩内藤家と養子縁組。のち第7代藩主となる。

②藩内で役職を得て出仕する

次に多いのが、藩内で役職を得て正式に出仕し、藩士として働くケースです。

- 学問に秀でていた

- 剣術や兵学の才があった

- 執務能力が高かった

こうした能力が評価されると、家老・奉行・番頭などの配下に就いて働き、やがて役職を上げていくこともありました。

- 塚原昌義→旗本塚原昌常の四男から外国総奉行

- 鍋島茂義→佐賀藩武雄領主鍋島茂順の5男から藩の請役(国家老)

- 松平忠周→紀州徳川家(徳川吉宗の弟)から藩の要職を歴任

特に幕末期には、能力主義を導入した藩(佐賀、長州、薩摩など)で部屋住みからの抜擢が増え部屋住から

▶ 関連記事はこちら:

井伊直弼の藩政改革【前編】彦根藩主就任と財政再建・弘道館改革による基礎固め

井伊直弼の人材登用【後編】長野義言と宇津木景福──彦根藩を支えた“思想と実務”の側近たち

③学問・芸術・宗教など「内面の道」に生きる

これは“静かな成功例”と言える生き方です。

- 茶の湯

- 剣術

- 漢学

- 国学

- 禅僧としての修行

など、自分の世界に没頭し、家督とは別の形で生き方を確立する人々もいました。

井伊直弼の青年期(埋木舎)もまさにこの典型であり、

「政治の表舞台に出ない時間」が

「人格形成・教養・精神力の蓄積」につながりました。

▶ 関連記事はこちら:

埋木舎に咲いた志──井伊直弼、静寂の歳月が育てた「大老の心」

④無役のまま一生を終える(最も多い)

最も一般的だったのがこのケースです。

史料にはしばしば、

「○○、終生無役にて卒」

「若年にて卒」

「病により没」

とだけ記される人物が多数います。

彼らは、

- 独自の生計を持たず

- 家からの手当で暮らし

- 屋敷の一室で静かに一生を終える

という生き方でした。

これが、江戸武家社会における“家の継承システム”の闇の部分でもあります。

⑤僧侶・神職など別身分に転じる

武士の身分を保ちながら、権門に移る例もありました。

- 菩提寺住職の血縁である

- 家の事情で僧侶が必要

- 武士以外の道を求めて隠棲

などが背景にあります。

特に江戸後期以降、藩財政の悪化で武士の扶持米が減少し、僧侶に転じるケースが増えました。

🌾 特殊例:武士を捨てて農民・職人になるという選択

きわめて例外的ですが、

- 改易(お家取り潰し)

- 脱藩

- 幕末動乱期の混乱などを契機に、武士身分を失って百姓や町人になる例もありました。

江戸中期までは法的に厳しく禁じられていたため少数ですが、幕末の動乱期には身分の流動化が徐々に進み、こうした転身が散見されるようになります。

ただし、これらの例はあくまで“非常に例外的”であり、部屋住み全体の傾向とは切り離すべきです。

🧘♂️ 成功例としての井伊直弼──“静かなる時間”が人生を変えた

部屋住みの象徴的存在が直弼です。

● 部屋住み15年

井伊直弼は、17歳から32歳までの15年間を「埋木舎」で過ごしました。

- 茶の湯

- 居合術

- 和歌

- 禅

- 国学・兵学

かれは「静」の中で徹底した修養を積み、精神力を磨き続けました。

この時間は後に、

- 大老としての強靭な決断力

- 逆境に耐える粘り強さ

- 迅速な状況判断の源泉となります。

まさに「影の時代が、表舞台の実力を作った」典型例と言えるでしょう。

▶ 関連記事はこちら:

大老就任──井伊直弼を取り巻く政局と「時節到来」の自覚

■幕末・明治維新と「部屋住み」の再評価

幕末の動乱は、部屋住みの立場にも影響を与えました。

● 実力主義の台頭

各藩が軍制改革や人材登用を迫られたことにより、“血筋より能力”が求められる風潮が強まりました。

その結果、

- 部屋住みから抜擢される者

- 軍務や外交に起用される者も増えています。

● 明治維新後の身分廃止

維新後は、武士身分そのものが消滅。

部屋住みかどうかという身分差は意味を失い、

- 官僚

- 教育者

- 宗教者

- 農工商への転身など、多様な道が開かれました。

部屋住みという制度は、近代国家の成立とともに完全に終焉します。

🌿総まとめ──“表に出なかった人々”の生きた歴史

部屋住みの歴史は、輝かしい武将や改革者たちの陰で生きた、名もなき人々の物語です。

彼らは声高に語られることはありませんでしたが、武家社会の構造を支える“もう一つの柱”であり、その人生は決して無意味ではありません。

井伊直弼のように大きく花開いた者もいれば、静かに一生を終えた者もいる。

しかし、そのどれもが「江戸時代のリアルな姿」を映し出しています。

歴史とは、光と影の両方によって成立している。

部屋住みの存在は、そのことを静かに物語っているのです。

▶ 関連記事はこちら:

宇陀松山城跡を歩く 〜歴史と遺構を訪ねて〜