ハリスの真意とは何だったのか?日米修好通商条約と井伊直弼・堀田正睦の決断

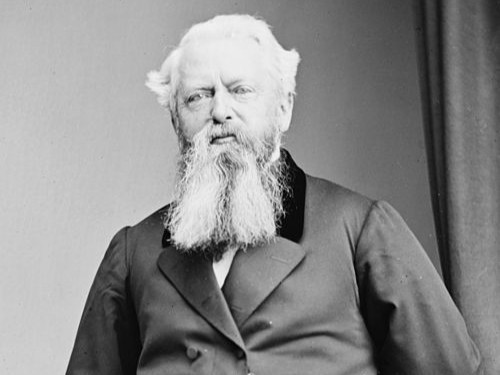

幕末の日本を開国へと導いたアメリカの外交官、タウンゼント・ハリス。

その人物像はしばしば「誠実な日本の友人」として語られますが、彼の言動の背景には、当時のアメリカ国内の事情や世界戦略が深く関わっていました。

本記事では、ハリスの本当の意図に迫るとともに、堀田正睦や井伊直弼との関係、そして日米修好通商条約の交渉の舞台裏を丁寧にたどっていきます。

当初ハリスは下田に領事として駐在することを認められなかった

アメリカの外交官ハリスは、駐日領事として下田に赴任しましたが、下田奉行は彼の駐在を認めませんでした。

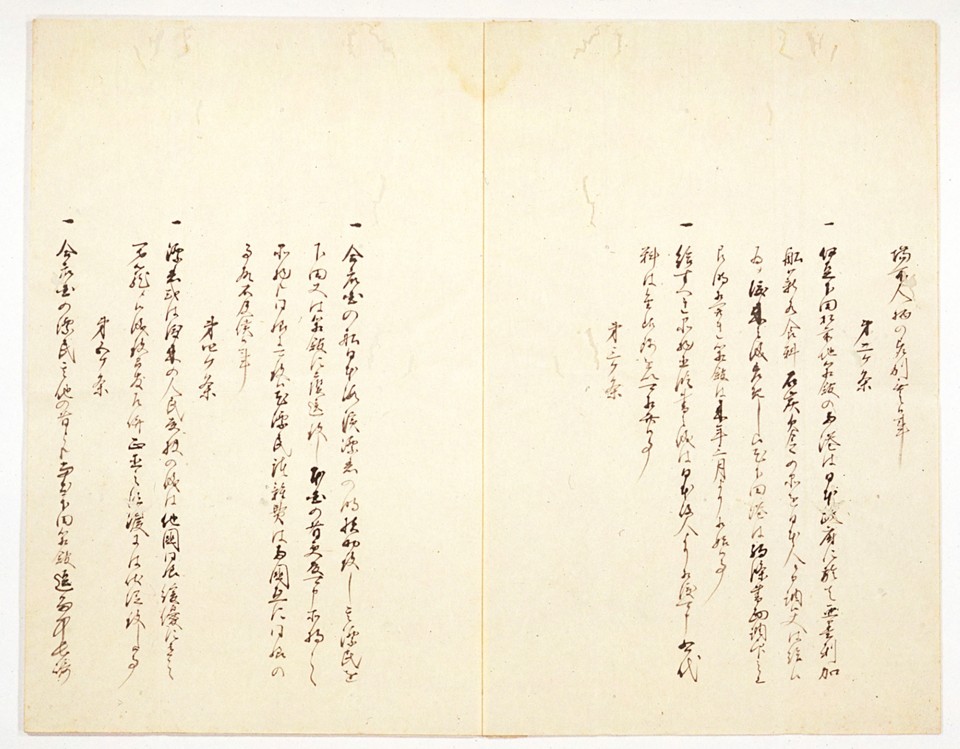

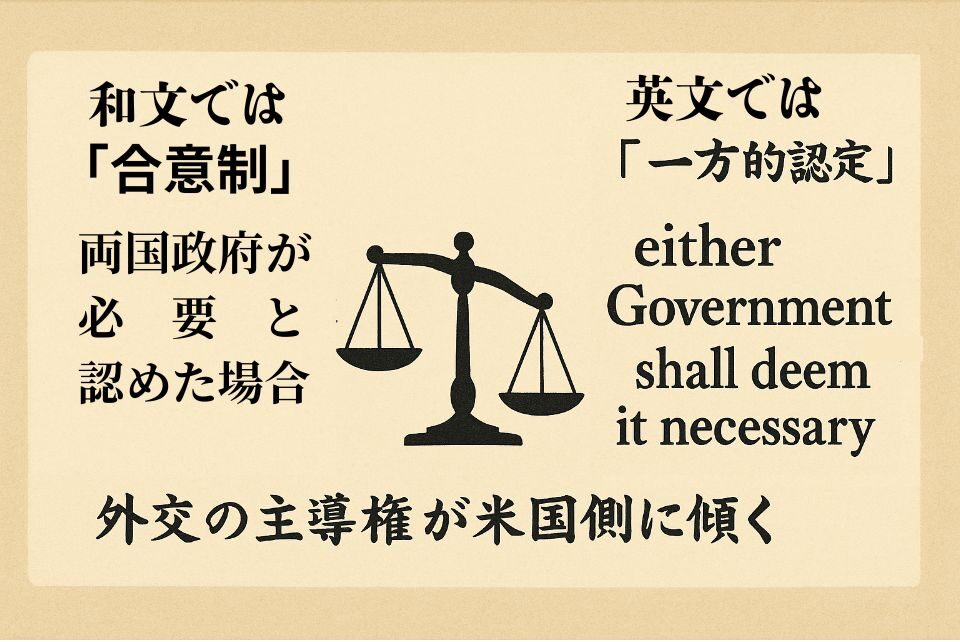

理由は、日米和親条約の条文に「和文」と「英文」で違いがあったからです。

和文では「両国政府が必要と認めた場合」に領事を置けるとあり、英文では「どちらかの政府が必要と認めた場合」と書かれていました。

つまり、日本側は「合意が必要」と理解し、アメリカ側は「自国の判断でよい」と考えていたのです。

ハリスの日記には、下田奉行所との最初の会談で「今は何の問題もないから、領事を置く必要はない」と言われたことが書かれています。

また、当時の下田は津波被害で荒れており、領事が住む場所もなかったため、奉行側は「今は無理なので、一度帰国し、また後で来てほしい」と伝えたのです。(タウンセンド・ハリス. 日本滞在記(上) (p.241). Kindle 版)

日米和親条約第11条

| 区分 | 和文条約 | 英文条約 |

|---|---|---|

| 内容 | 「両国政府が必要と認めた場合」 | When either Government shall deem such arrangement necessary |

| 意味の差 | 双方の合意によって領事を置く | どちらか一方の判断で可能 |

「either Government」の和訳と意味

・直訳:いずれか一方の政府/どちらかの政府

・外交上の意味:一方の判断で行動できる(単独決定)

・和文「両国政府」との違い:英文の方が米国側に主導権が傾く

📖 出典

- 英文原文: Treaty of Peace and Amity between the United States and Japan (Kanagawa Treaty, 1854)

(出典:U.S. Department of State, Treaties and Conventions, 1871) - 和文: 『日本外交文書 別巻1』(外務省外交史料館編)より翻訳対照。

ハリスは「誠実な外交官」か、それともしたたかな戦略家か?

タウンゼント・ハリスは1856年に下田に着任し、日本との本格的な通商条約締結を目指します。彼はたびたび次のように語っています。

- 「アメリカは日本を植民地化する意図はない」

- 「宗教(キリスト教)を押しつけるつもりもない」

- 「軍事力ではなく、平和と友好をもって関係を築く」

これだけを見れば、ハリスは極めて誠実な外交官に映ります。

しかし実際の交渉では、**列強の脅威を交渉材料にした「心理的な圧力」**を用いていたのです。

背景にあったアメリカの焦り。内政危機と通商路確保

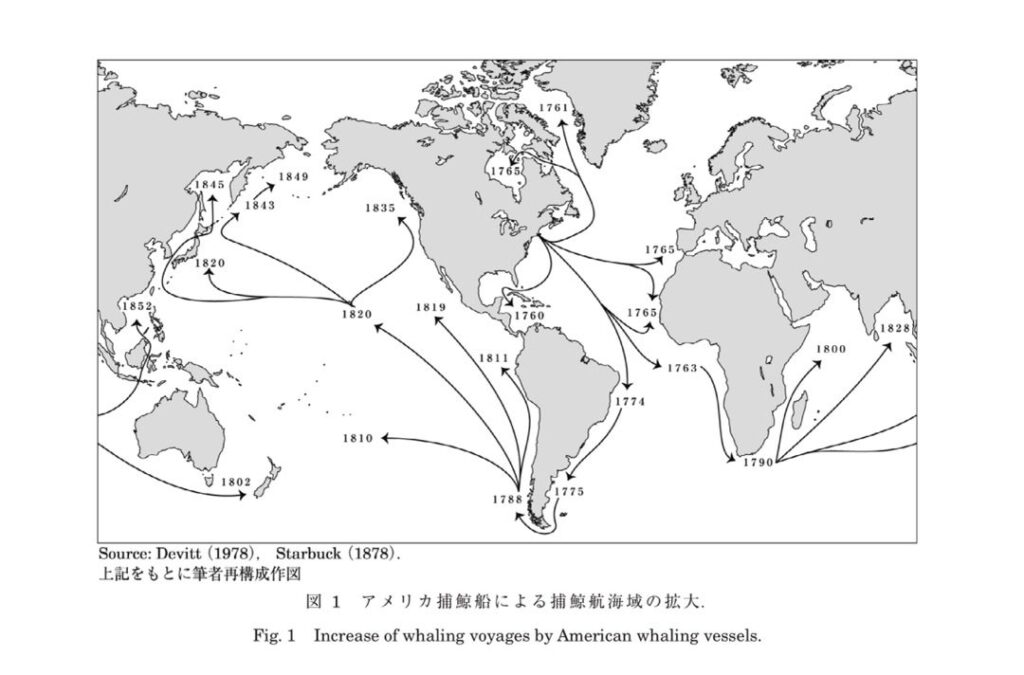

当時のアメリカは南北の分裂が進行し、1861年の南北戦争へと突き進んでいました。奴隷制度問題によって国内が不安定化し、太平洋貿易の拡大による経済的活路が急務となっていたのです。

- カリフォルニア併合(1848)→ 太平洋進出の起点

- ゴールドラッシュ後の中国市場拡大競争

- アロー戦争に見る英仏の東アジア侵略

こうした状況下、ハリスは「日本は次の清国になるかもしれない」と危機感を抱き、日本に開国を迫ったのです。

ハリスが使った「脅し」。英仏の侵略を盾に

ハリス演説ーー1857年12月7日、老中堀田正睦邸にて二時間に及ぶ演説。

ハリスは、日本が鎖国を続けていては世界の変化についていけないと説きました。アメリカはアジアで領土を取るつもりはなく、台湾やハワイ(サンドウィッチ諸島)の併合を断ったことをその証拠として挙げました。また、アメリカはイギリスやフランスのように東アジアを分割しようとする国々とは協力しないとも語りました。

そのうえで、ハリスは日本に求めていることは次の3つだと説明しました。

①自由な貿易

②外国代表(領事など)の常駐

③港をもっと開くこと

さらに、適切な税をかければ、その収入で海軍を強化できると助言しました。

また、ハリスはアヘン戦争の例を挙げて、イギリスが中国にアヘンを売りつけたように、日本にも同じことをしようとするかもしれないと警告しました。

最後に彼は、「私は一人で交渉に来ており、軍艦を連れてきて無理に条約を結ばせる国とは違います。アメリカ大統領の真心からの使者ですから、ぜひ誠意をもって考えてください」と強調しました。

この「他国の脅威を利用した交渉術」は、まさにしたたかな戦略でした。

軍事的威嚇を直接行わない代わりに、**日本の不安を巧みに突いた**のです。

ハリスの日本人観。尊敬と優越感の交錯

ハリスは日本人を次のように評価しています。

ポジティブな側面:

- 清潔で礼儀正しい

- 社会秩序が保たれている

- 文化的洗練や教育水準もある

ネガティブな側面:

- 科学や自由の概念に乏しく「未開」と感じる

- 西洋文明に導かれるべき存在とみなす

つまり、**一定の敬意を払いながらも「啓蒙すべき対象」と見る優越意識**が根底にありました。

これは当時の欧米列強に共通する「文明の使命感」=ソフトな帝国主義の一形態です。

堀田正睦との関係。交渉は進んだが、朝廷に阻まれる

当時の老中首座・堀田正睦は、蘭学を積極的に取り入れ、蘭方医の佐藤泰然を招いて佐倉順天堂(現在の順天堂大学の前身)を設立しました。

幕府では奏者番1(そうじゃばん/そうしゃばん)、寺社奉行2、大坂城代3を経て、1841年に老中に就任しました。

老中首座・水野忠邦の天保の改革には最初から否定的で、その失敗を予測して1843年に自ら辞任。その後は藩の政治に力を注ぎました。

「奏者番→寺社奉行→大阪城代→老中」エリートの出世コース

1855年の安政の大地震で負傷しましたが、その直後、阿部正弘の推薦で再び老中首座となり、外国掛も兼ねました。堀田は開国を進める立場で、外交にも積極的に取り組みました。

日米修好通商条約の草案をまとめた堀田は、まず孝明天皇の勅許4を得て、国民の理解を得た上で条約を結ぶべきだと考えました。

そこで、目付の岩瀬忠震を伴い、安政5年2月5日(1858年1月25日)に自ら京都に上り、勅許を得ようと努力しました。

しかし、京都では尊王攘夷の気運が高まり、若い公家たちが抗議の座り込みを行うなどして強く反対。3月20日(5月3日)、孝明天皇は条約締結の申し出を正式に拒否しました。

その後も堀田らは有力な公家を通じて説得を試みましたが、勅許は得られず、事情を下田にいたハリスに伝えて調印の延期を申し出ました。

しかしその後、大老に就任した井伊直弼によって堀田は罷免され、1859年に隠居に追い込まれました。さらに、桜田門外の変の後には、安政の大獄に関わったとして再び蟄居を命じられました。

これは冤罪ですね、のちに蟄居は赦されました。

井伊直弼との関係。独断専行で条約締結へ

-e1747230874105.jpg)

幕府としては、ハリスの要求を受け入れる以外に選択肢がないことは分かっていました。しかし、勅許(天皇の許し)を得ずに条約を結ぶ決断は、なかなか下せませんでした。

当時の大老・井伊直弼は「勅許がないまま調印してはならない」という強い立場でしたが、これに賛成したのは若年寄の本多忠徳だけでした。

そのため、幕府は「やむを得なければ調印も仕方ないが、できるだけ時間を引き延ばせ」という指示を外交担当に出しました。

このとき井伊は、開港はもはや避けられないと理解し、「調印を拒んで国際的な恥を残すよりは、自分が責任を背負ってでも条約を結び、国を守るべきだ」と決断したのです。

すでに天皇に勅許を願い出ていながら、最終的には無断で調印したことは、もちろん重い責任を伴うものでした。

ただ問題は、もし他の誰かがその立場にいたとしても、別の道が本当にあり得たのかという点です。

日米修好通商条約の内容とその後の影響

対等ではなく、不平等条約であった

- 領事裁判権(治外法権)をアメリカに認めた:

→ 日本で罪を犯したアメリカ人を、日本の法律ではなくアメリカの法律・領事裁判で裁く。

日米和親条約を補完する目的で締結した日米追加条約で規定した領事裁判権を踏襲した。

- 関税自主権がなかった:

→ 輸出入の税率は日本が自由に決められず、アメリカとの合意(貿易章程)で固定された。

もともと日本側に関税自主権の概念がなかったため、ハリスの草案通りに規定した。ハリスは、日本側が不利にならないように税率を設定した。

貿易の開始と開港・開市

- 下田・箱館に加えて、神奈川・長崎・新潟・兵庫を開港する。

- 江戸・大坂で商業活動を許可(開市)したが、居留は不可とした。

- アメリカ人に居留地での土地借用・建物建設・商取引を認めた。

外交関係の樹立

- 日本がワシントンに外交使節(公使)を置けることを明記。

- アメリカも江戸に公使、港に領事を置くことを認めた。

航行と仲裁・保護の義務

- アメリカ軍艦は日本船の航海を支援・保護することが定められた。

- 日本とヨーロッパ諸国間でトラブルがあった場合、アメリカ大統領が仲裁する役割も定められた。

宗教の自由とキリスト教伝道の布石

- アメリカ人に宗教の自由が認められ、教会の建設も可能とされた。

- 一方で、神社仏閣への冒涜や宗教論争は禁止された。

- 踏み絵の廃止が条約に明記された点も重要。

アメリカ人による活動の自由

- 一定の範囲での旅行の自由。

- 学者・法律家・職人などの雇用も認められた。

- アメリカの軍艦・商船・蒸気船などの購入や建造依頼も可能にした。

日本の近代化に影響

- 欧米との本格的な貿易開始により、日本に洋式文化・技術が流入した。

- 幕府の財政や外交体制にも大きな影響を与え、のちの尊王攘夷運動や倒幕運動の遠因にもなった。

ハリスの真意とは何だったのか?

| 視点 | 内容 |

|---|---|

| 個人の意図 | 日本と友好関係を築き、通商を拡大する「平和的外交官」 |

| 戦略的立場 | 英仏の侵略を交渉材料にし、アメリカの通商路確保を最優先 |

| 背 景 要 因 | 国内の分裂(南北問題)、太平洋戦略への焦り |

| 日 本 観 | 敬意と優越感が入り交じる、典型的な欧米的アジア観 |

| 成果と代償 | 条約締結に成功するも、不平等性と政争の火種を残した |

まとめ──ハリスの「誠実さ」と「したたかさ」のあいだで

タウンゼント・ハリスは、日本に対して常に誠実であろうとした外交官でした。

しかし、その誠実さの裏には、アメリカという国家の利益を第一に考える冷静な計算もありました。

彼が日本に求めたのは単なる通商ではなく、西洋文明の秩序の中に日本を組み込むことでした。

つまり、ハリスは「友好」を装いながらも、「対等」ではなく「導く側」としての立場を意識していたのです。

この時代の日本が直面した3つの課題

- 1. 武力を用いず、外国の圧力にどう対応するか

- 2. 条約の不平等をどう克服するか

- 3. 朝廷と幕府の対立をどう調整するか

井伊直弼は、国家の存続を第一に考え、時間との競争のなかで条約調印を決断しました。

堀田正睦は、勅許を得て合法的に進めようとしました。

そしてハリスは、両者の間で巧みに言葉を操り、目的を達したのです。

ここから学べる歴史の教訓

外交とは、武力よりも言葉と理解の力で動くもの。

わずかな翻訳の差や一文の解釈が、国の未来を左右します。

幕末の日本人たちは、その重さを身をもって知ることになりました。

現代への問いかけ

もしハリスが今の日本を見たら、どんな言葉を残すでしょうか。

そして私たちは、彼のような「他国との対話力」を持っているでしょうか。

歴史を学ぶとは、過去の出来事を暗記することではありません。

その中にある人間の決断・信念・迷いを読み取り、今をどう生きるかを考えることです。

ハリスの物語は、そのことを静かに教えてくれます。

- 奏者番:大名や旗本が年始・五節句などに将軍に謁見するとき、その姓名の言上、進物の披露、将軍からの下賜品の伝達などをつかさどった。1. ↩︎

- 寺社奉行:寺社の領地・建物・僧侶・神官のことを担当した武家の職名。2. ↩︎

- 大阪城代:5、6万石の譜代大名を任命。大坂城に駐在し、城下や畿内の治安・警備、および西国諸大名の動向の監視にあたった。3. ↩︎

- 勅許:天子や天皇の命による許可を意味します。4. ↩︎