弘化三年──井伊直弼、運命が動き出した年

はじめに

弘化三年(1846年)は、井伊直弼(いい なおすけ)にとって人生の大きな転機となった年でした。それまで静かに暮らしていた「埋木舎(うもれぎのや)」での生活が終わり、政治の世界へと歩みを進めることになります。

政治の世界へと踏み出す一方で、直弼は茶の湯にも深く向き合い、自分なりの生き方と信念を確立していきました。

この一年は、後に「開国の大老」として日本の運命を担う彼の**思想と精神が形をなした、まさに“覚醒の年”**だったのです。

この記事では、江戸出府から「正道の喫茶」完成までの歩みをたどりながら、

井伊直弼がどのようにして政治家としての責任感と、茶人としての精神性を育てていったのかを、わかりやすく紹介します。

突然の転機──兄の死と江戸への出府

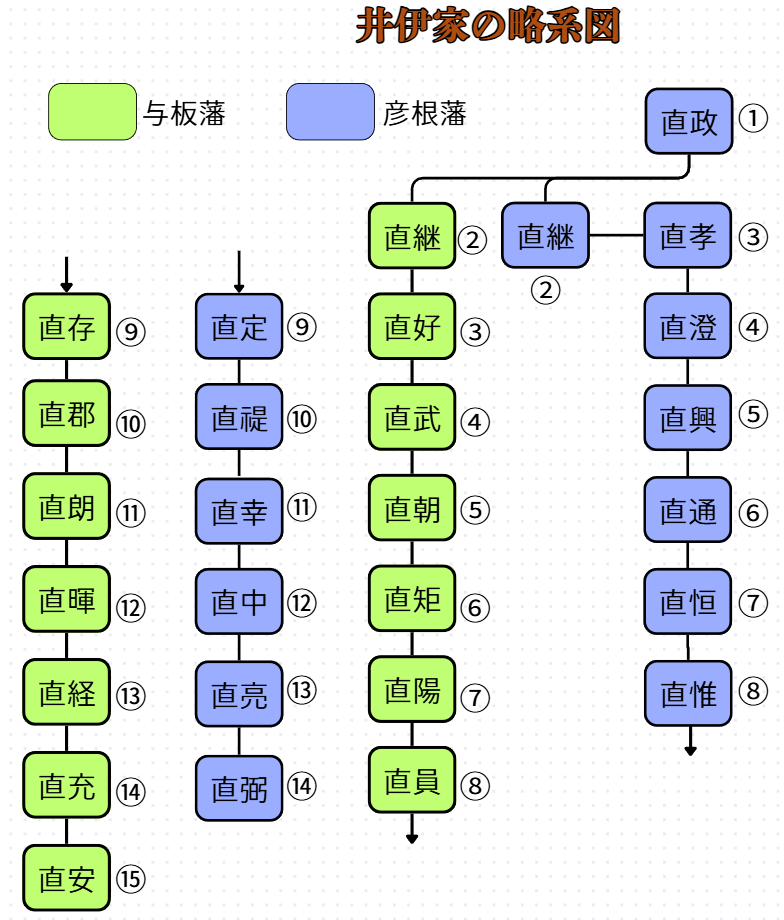

井伊美術館の井伊家歴代の数え方についてを参考にしました。

弘化三年の初め、直弼の人生は大きく変わります。

この年の1月、彦根藩の第13代当主井伊直亮(なおあき)の世子の直元が急に亡くなり直弼が兄直元に代わり世子となったのです。

世子:江戸時代の日本で、将軍や藩主の世嗣ぎの雅称「将軍世子」「藩主世子」

この出来事により、直弼は約15年間にわたって過ごしてきた尾末町の「埋木舎」から離れ、江戸の藩邸(はんてい) へ出向くよう命じられました。

長いあいだ世間から離れて修養してきた彼にとって、これはまったく新しい世界への第一歩でした。

世嗣としての自覚の芽生え

それは、これまで庶子(しょし/側室の子)として表に出ることのなかった直弼にとって、思いがけない地位の上昇でした。

江戸出府ののち直弼は将軍への拝謁を得て世嗣を許されて正式に彦根藩藩主の跡取りと認められました。

彼はこの新しい立場を前にして、これまでの自分を見直し、「もっと広い世の中で役に立つ人間になろう」 と心に決めたと考えられます。

井伊直弼と井伊直亮──兄弟のようで理解し合えなかった二人

井伊直弼(いい なおすけ)と、当時の藩主で養父でもあった井伊直亮(なおあき)のあいだには、長いあいだ深い対立がありました。

それは、直弼がまだ世継ぎになる前、尾末町屋敷で暮らしていたころに始まります。

不遇な立場と冷たい扱い

直弼は藩主の十四男として生まれ、藩を継ぐ見込みがほとんどない「部屋住み」という立場でした。

そのため、藩の重臣(家老たち)からも軽く扱われ、直弼自身は強い不満と孤独を感じていました。

兄の死によって世継ぎ候補になっても、直亮はあまり関心を示さず、周囲には説明もしませんでした。

さらに、家老たちの中には直弼に味方する者もいて、それが直亮の疑いと不信感を強める原因となりました。

「出家したい」という思い

孤独な生活の中で、直弼はしだいに**仏門に入りたい(出家したい)**という気持ちを強くしていきます。

しかし直亮はその願いをなかなか認めず、むしろ「世のために尽くせ」と命じ、直弼を現実の社会に引き戻しました。

このすれ違いは、二人の心の溝をさらに深めることになります。

能力への疑いと誤解

直亮や重臣たちは、直弼の考え方を「不安定で危うい」と見ていました。

一方の直弼は、藩の政治のあり方や重臣たちのふるまいに不満を持ち、何度も意見しました。

しかしその正直さが「反抗」と取られ、直亮はますます彼を信じられなくなっていったのです。

「隠れたい心」と、芽生えた覚悟

こうして、直弼は「世の中から離れて静かに生きたい」という思いを抱くようになります。

けれどもその苦しい時期の中で、彼は次第に人の上に立つ覚悟と精神力を身につけていきました。

この経験こそが、のちに彼が幕末の大老として日本を導く力となったのです。

政治への意識──「仁政(じんせい)」を目指して

弘化三年六月六日付の手紙で、三浦高秋(みうらたかあき)に向けて、自分の政治に対する考えを語っています。

三浦高秋は彦根藩の用人役であり「茶友」でもあり、直弼の信頼すべき藩士の一人です。

彦根藩の用人役とは、家老・中老につぐ役職。

そこには、「世の人々を思いやる政治をしたい」という、まっすぐな願いが記されていました。

「出世して名を上げたい」という気持ちよりも、「民の暮らしを安らかにしたい」という思いが中心にあったのです。

この理想こそが、のちに直弼が大老として幕府を支えるときの信念──仁政(人を思いやる政治) の原点となりました。

皇国学と修養の決意

弘化三年五月、直弼は学者の 福田寺摂専(ふくでんじせっせん)に宛てて手紙を書き、自分が「皇国の学(こうこくのがく/国のあり方を学ぶ学問)」を深く理解するよう努めていることを伝えています。

福田寺摂専:直弼の従兄弟であり、和歌の道を通じた親友。彼は僧侶であり、福田寺(米原市長沢、長浜御坊)と関わりの深い人物です。

彼は、武士としての道(武道)と神道の精神がどのように違うのかを考え、両方の良さを取り入れようとしていました。

この姿勢からも、直弼が単なる政治家ではなく、心と学問を結びつけようとする思想家 であったことがうかがえます。

茶の湯に込めた理想──「正道の喫茶」の誕生

弘化元年(1844年)秋ごろ ― 草稿の執筆と写しの作成

直弼は 弘化元年(1844年)秋ごろ、自分の茶道に関する考えをまとめた草稿を、福田寺摂専に託しました。

摂専はこれを昼も夜も惜しまず書き写し、その写しが後に『入門記』として伝わる**「柳和尚宗観(りゅうおしょうそうかん)」**署名入りの茶書のもとになったと考えられています。

この時期、直弼は自分の茶道の根本的な考え方や修養の道を6冊にまとめる予定で、

その中で「自分が一派を立てるに至った理由」を述べ、独自の茶の湯の流儀を確立することを目指していました。

弘化3年(1846年)10月 ― 『入門記』の完成

資料によると、『入門記』と題された文書が、直弼が藩主世継ぎになった後の

弘化3年(1846年)10月に記されていることが確認されています(参考:「井伊直弼の茶の湯(上)」)。

この頃、直弼はすでに藩の後継者として江戸へ出る準備をしており、

それまでの静かな修養生活から、新しい責任を背負う覚悟を固めた時期でもありました。

つまり、『入門記』の完成は、彼が精神的にも大きく成長した節目と重なっていたのです。

この中で彼は、「正しい茶の道」=正道の喫茶(せいどうのきっさ) という考えを打ち立てます。

茶道をただの作法や趣味としてではなく、心を磨き、人を導くための道 として捉えたのです。

直弼にとって、茶の湯は「武士の生き方」とつながるものでした。

静けさの中にある強さ、そして礼を尽くす心──それこそが、彼の茶道観の核心でした。

まとめ──兄の死が生んだ「覚醒の年」

弘化三年は、井伊直弼の人生を大きく変えた一年でした。

直弼にとって、茶の湯は「武士の生き方」とつながるものでした。

兄の死という悲しみをきっかけに、彼は藩を支える立場へと進み、政治や学問、茶道を通して自分の信念を磨いていきます。

この年を境に、直弼は“静かな修行者”から“志を持った行動者”へと変わりました。

のちに日本の開国を決断する大老へと成長していく、その心の芽生えが、まさにこの弘化三年にあったのです。

関連記事:

- 井伊直弼の評価はどう変わった?──時代と思想が生んだ「名臣」と「国賊」の二つの顔

- 埋木舎に咲いた志──井伊直弼、静寂の歳月が育てた「大老の心」

- 井伊直弼の指導力──家老中心から「藩主主導」へ変えた政治改革|やまのこゑ、いにしえの道