法隆寺に見る木造建築の変遷──飛鳥から昭和までの木材利用と技術の変化

はじめに

世界最古の木造建築として知られる法隆寺。

その長い歴史の中で、建物は飛鳥時代の創建から、藤原・鎌倉・室町・江戸・大正・昭和といった各時代に修理や再建が行われてきました。

しかし、それぞれの時代に施された技術や思想には大きな違いがあります。

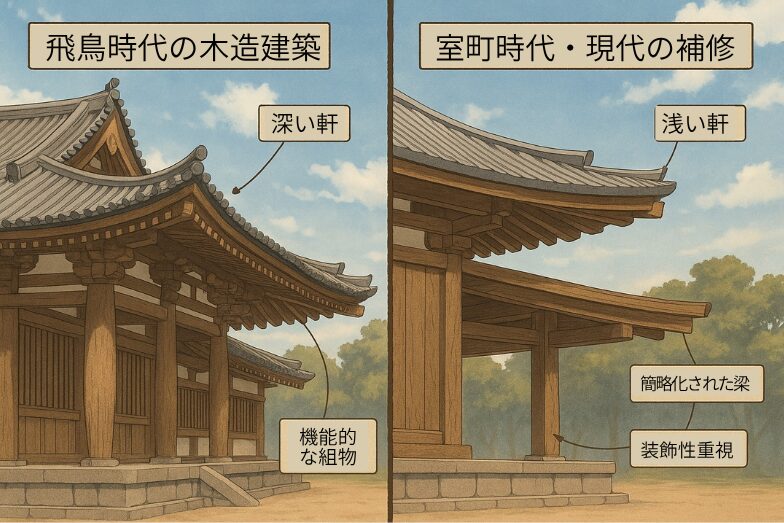

特に、飛鳥時代の建築が「木の個性を活かした機能美」を重視していたのに対し、時代が進むにつれて形や装飾性の追求が目立つようになったのです。

本記事では、飛鳥時代を中心に、法隆寺の建築技術の変遷を見ていきます。

1. 飛鳥時代の建築思想──木を生かす知恵

木の個性を活かす

飛鳥時代の大工たちは「木を貴ばず山を貴ぶ」という考え方を持ち、一本一本の木の癖や性質を活かすように建築を行いました。

柱や梁は、木の強い部分と弱い部分を見極めて組み合わせることで、自然の力を損なわずに建物を支える構造をつくっていたのです。

柱の加工とエンタシス

- 大木を四つに割って柱にする「四つ割り」

→ 木目を通すため歪みにくく、理にかなった構造。 - 柱の中央をふくらませる「エンタシス」

→ 美観だけでなく、荷重を分散させる合理性を持つ。

軒の深さと機能性

金堂や五重塔の軒は4メートル近く張り出し、日本の多湿な風土に対応して建物を雨風から守りました。

斗栱(ときょう)の工夫

飛鳥時代の斗栱は荷重を合理的に分散させる機能美を体現しています。

「雲肘木(くもひじき)」の曲線は力を逃がし、わずかな木の狂いも全体に響かないように工夫されていました。

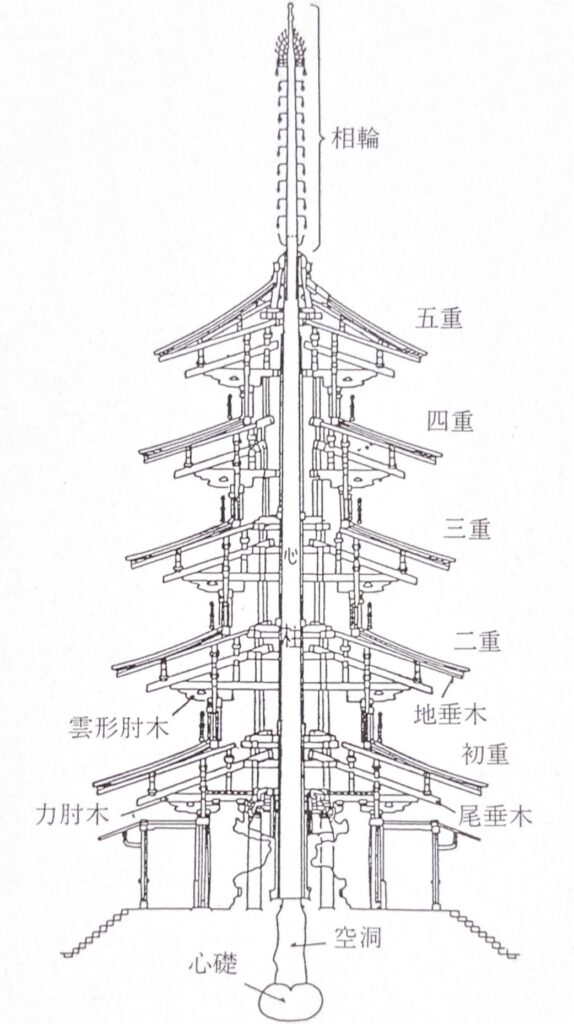

耐震構造の知恵

法隆寺五重塔の構造は「軟構造」で、地震や強風に揺れても力を吸収し元に戻る仕組みを持っています。

中心の「心柱(しんばしら)」は地面に固定されず、揺れを吸収する役割を果たす設計でした。

東京スカイツリーも心柱を使っています。

2. 時代とともに変わる建築技術

装飾性の増加

時代が下ると、建築は機能美よりも装飾美へとシフトします。

室町時代には、梁を直線的に伸ばす「直線美」が重視され、飛鳥時代にあった力学的合理性は失われていきました。

軒や屋根の変化

飛鳥の屋根の反りは「真反り」と呼ばれる大きな弧を描いていましたが、後の時代には浅く直線的な形が好まれるようになります。

修理にみる技術の変化

- 大正時代の回廊の柱:台カンナで仕上げられ、非常に滑らか。ただし飛鳥時代のヤリガンナによる自然な仕上げとは異なる。

- 藤原時代の大講堂:軒が浅くなり、雨や湿気を受けやすい構造に。

柱と梁のバランスの変化

- 飛鳥時代:柱が太く、梁は細い → 力を効率的に分散。

- 後世:梁や桁が太くなる → 横方向の強調が進む。

3. 文化思想の反映としての建築

法隆寺の変遷をたどると、各時代の美意識や建築観が色濃く反映されていることがわかります。

- 飛鳥時代:自然を尊重し、木の個性を活かす構造美

- 中世以降:直線美・装飾美の追求

- 近代:工具や技術の変化による仕上げの違い

飛鳥の建築は、単なる意匠ではなく機能と美の融合を体現していた点で、現代にも大きな学びを与えてくれます。

まとめ

法隆寺の木造建築は、1300年以上にわたる修理・再建を経て今も残り続けています。

その背景には、飛鳥時代の大工たちが持っていた「木の命を活かす」思想と合理的な構造技術がありました。

時代とともに建築様式は変化しましたが、私たちが学ぶべきは、自然と調和しながら千年先を見据えた建築をつくる精神なのかもしれません。