大工(宮大工・棟梁)の仕事と役割──木を生かし、人を束ねる日本の伝統

はじめに

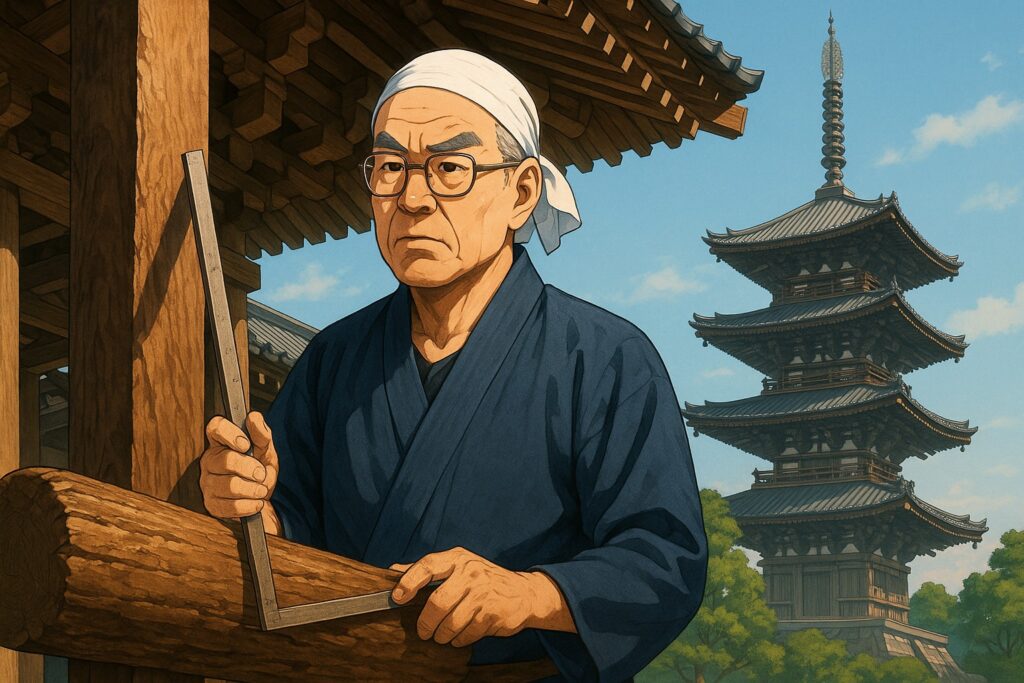

「大工」と聞くと、家を建てたり木を加工したりする職人の姿を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、法隆寺や薬師寺の修復に携わった宮大工や棟梁の仕事は、それだけにとどまりません。

彼らの仕事は、木の命を最大限に生かし、千年先に残る建物を築くこと。そして人々の心と技術を束ねて建築を成し遂げるという、非常に専門的かつ精神性の高い営みでした。

大工(棟梁・宮大工)の仕事の定義

木の性質を見抜く

棟梁の最も重要な役割は、木の癖を見抜き、適材適所に使うことでした。

木材は育った土地や風向きによって、それぞれ異なる「癖」を持っています。その癖を無視すれば、木はねじれたり割れたりしてしまいます。

棟梁は木が自然の中で育った方向を見極め、木に無理をさせない形で組み合わせることで、建物が長く持つように工夫しました。

建築物の長寿命化と人を束ねる役割

宮大工が担ったのは、法隆寺や薬師寺など寺社建築の新築・修繕・解体でした。

この仕事には高度な技術に加えて、人をまとめる力も必要です。

「木を組むには人を組め」という言葉の通り、棟梁は木材を組むだけでなく、大勢の職人の心をひとつにまとめ、建物を完成へ導く役割を果たしました。

具体的な作業と心構え

木材加工と道具の工夫

大工の仕事には、木材の特性を最大限に生かすための道具と技術が欠かせません。

- 鋸(のこぎり):木の柔らかさや癖に合わせて、刃の立て方を調整。

- ヤリガンナ(槍鉋):平面を削るための古い道具。電気カンナよりも耐久性に優れ、水を弾きカビが生えにくい木肌を生み出す。

- 「打ち三礼」:塔を建てる際には、仏像彫刻の「一刀三礼」と同じく、木を刻むたびに心で礼を尽くす心構えが重んじられた。

昔の大工と現代の大工

かつての大工は、設計から木の選定、加工、建て上げまですべてを担うのが普通でした。

一方で現代は、設計は設計士、積算は積算士といった形で分業化が進んでいます。

宮大工の特別な役割

寺社専門の職人

宮大工は、一般の家を建てる大工とは異なり、寺社仏閣を専門に手がけました。

昔は「宮大工」という呼び名はなく、**寺社番匠(てらしゃばんじょう)**と呼ばれていました。

経済的な背景

宮大工は民家を建てて収入を得ることはできず、法隆寺の棟梁でさえ毎日仕事があるわけではありませんでした。

そのため、暇なときには農業や薪割りをして生計を立てていたといいます。

副業は必須だったんです♪

木と人に仕える姿勢

宮大工の仕事は、木の癖を見抜き、千年持つ建物を造ること。

そのために道具を常に手入れし、心を込めて木に向き合いました。

仕事は「仕えること」であり、建物が千年残ることを願って木を刻むのが宮大工の誇りでした。

まとめ──大工の本質は「木と人に仕える」こと

大工(棟梁・宮大工)の仕事は、単に建物をつくることではありません。

- 木の性質を見抜き、活かす。

- 千年先を見据えた建築を目指す。

- 職人たちの心を束ねる。

- 仕事を「仕えること」として捉え、無私の精神で建物に奉仕する。

こうした大工の精神性があったからこそ、法隆寺や薬師寺といった木造建築は千年以上にわたって人々を魅了し続けているのです。