法隆寺に学ぶ自然との調和──宮大工が示す日本の文化思想

kirishima

やまのこゑ、いにしえの道

『木に学べ』は、奈良・薬師寺の再建に尽くした宮大工の棟梁(とうりょう)、西岡常一さんが書いた本です。

木と向き合う中で学んだことを通して、「仕事の姿勢」や「人としての生き方」を語っています。

効率やスピードが重視される現代だからこそ、西岡常一の言葉は深く響きます。

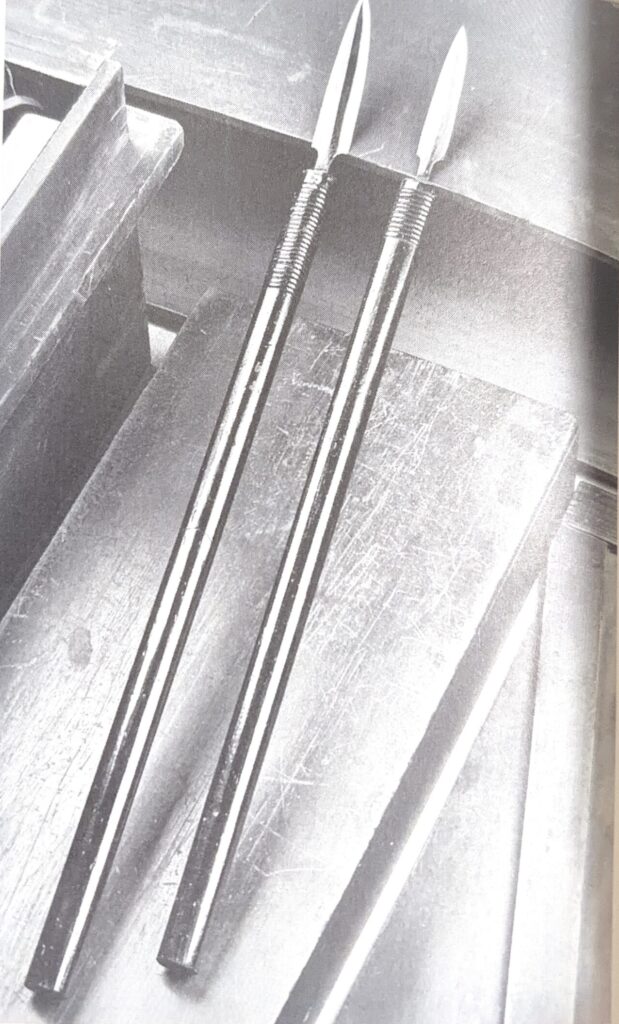

木は1本ごとに性格がちがいます。まっすぐな木もあれば、曲がった木もあります。大切なのは、木の「くせ」や「特徴」を見極めて、その良さを生かすこと。無理やり使うのではなく、「木に使わせてもらう」気持ちが必要です

宮大工の仕事は「長く残るもの」をつくること。100年ではなく、千年先まで残る建物をつくるために、昔の知恵や工夫を受けつぎます。先人から学び、次の世代に伝えることが宮大工の使命です。

弟子は、先生のやることを見て覚えます。細かく教えるより「自分で考えて工夫する」ことが大事。失敗も大切な学びの一つ。木が一本一本ちがうように、人もそれぞれちがう。だから個性を大事にして育てるべきだ、と語ります。

自然に感謝し、逆らわずに生きる。お金や効率よりも、「本当に価値のあるもの」を残すことを大切にする。人間関係も、木の組み合わせのように、相性を見てお互いを生かすことが大切。

『木に学べ』は、宮大工の技術の話にとどまらず、「どう生きるか」を考えさせてくれる本です。

木と人を重ね合わせて、自然を尊び、人を育て、未来に残るものを作ることの大切さを教えてくれます。