宇陀松山城跡を歩く 〜歴史と遺構を訪ねて〜

はじめに

2025年8月13日、奈良県宇陀市にある宇陀松山城跡を訪ねました。

当日は薄曇りで、真夏にしては暑さが和らぎ、登城にはちょうど良い気候。歴史ある山城の跡地を巡るには、なかなかのコンディションでした。

宇陀松山城とは

宇陀松山城は、南北朝時代の14世紀半ばに、大和国宇陀郡の国人(地元豪族)「宇陀三将」の一人、秋山氏によって築かれました。当初は「秋山城」と呼ばれており、標高473mの古城山頂に築かれた典型的な「山城」です。

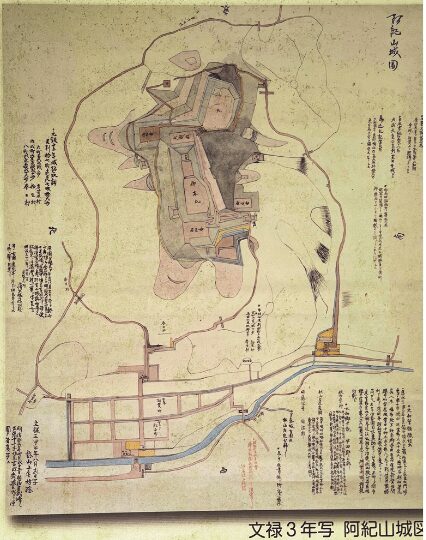

江戸時代の城割図に「阿紀山城」とあります。

豊臣政権期

天正13年(1585年)、豊臣秀長が大和郡山城に入部した際、秋山氏は退去。その後は豊臣家家臣や多賀秀種(文禄元年/1592年〜)など歴代城主によって大規模な改修と城郭の拡張が図られ、織豊系城郭(総石垣・天守郭・多門櫓など)として近世城郭へと発展しました。

多賀秀種は、名人久太郎と渾名された堀秀政の弟。

江戸初期・廃城

関ヶ原の戦い(1600年)後、豊臣家に代わって福島高晴(福島正則の弟)が城主となり、ここで「松山城」と改称。本丸御殿や城下町の整備が進みます。

しかし元和元年(1615年)、大坂夏の陣で高晴が豊臣方に内通して改易されたため、徳川幕府の命により小堀遠州が城の破却を担当、城郭は取り壊されました。

その後と現在

廃城後も城下町は地域経済の中心として栄え、商家町から在郷町へ発展。江戸期には織田信雄(信長の次男)の子孫が「宇陀松山藩」を治め、織田家が丹波国柏原へ移封されるまで藩政が続きました。

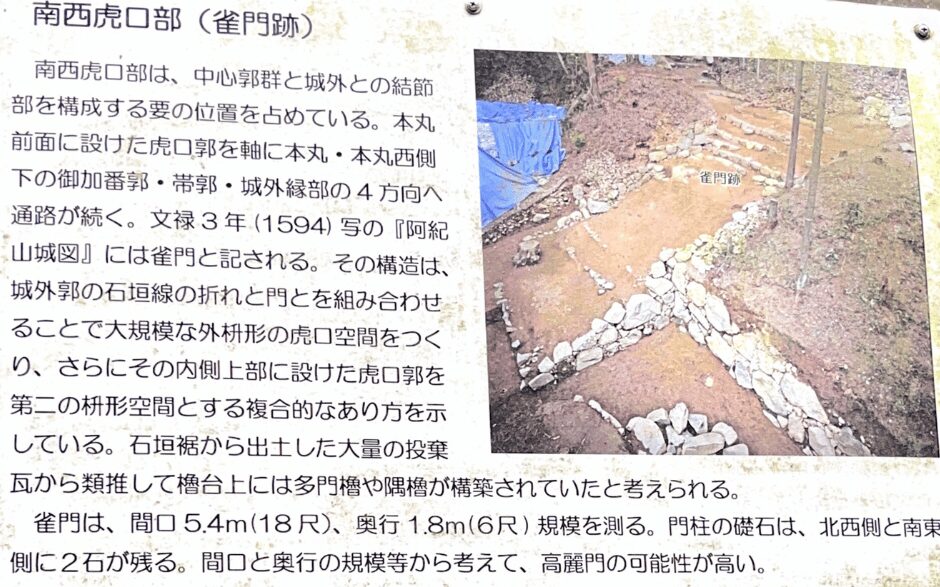

宇陀松山城跡は昭和・平成の発掘調査により総石垣や特徴的な虎口などが発見され、2006年には国史跡に指定。城下町も伝統的建造物群として保存されています。

近年は発掘調査が進められており、出土した鬼瓦などの遺物は3Dデータとしても公開されています。将来的な復元にも期待が高まります。

登城記

城跡の入口は整備されていますが、本丸までは軽い山登り。

軽装で来ましたが、幸いリュックと軽登山靴だったので足元は安心。途中からは山道らしい山道となり、緑のトンネルを抜けていきます。

本丸跡に到着すると…そこは想像通り、広々とした草地と残された石垣だけ。建物はありませんが、かつての威容を想像すると胸が熱くなります。遠くには宇陀の町並みと山々が広がり、まさに天然の要害といった景色でした。

感想

発掘調査中のため、所々に説明板や保護柵があり、歴史好きとしては「この先どう復元されるのか?」というワクワク感が膨らみます。

木々の間から見える景色や、静けさに包まれた曲輪跡は、戦国期の空気を感じさせるようでした。

いつか復元された宇陀松山城を見に、再び訪れたいと思います。

大和郡山城は、天守台を中心に櫓や門、橋が史料に基づき復元され、石垣修復も完了。

高取城は石垣や門の一部、鯱瓦などが修復・公開。城跡や登城道の整備が進行中。

アクセス情報

- 所在地:奈良県宇陀市大宇陀

- アクセス:近鉄榛原駅から奈良交通バスで約20分「大宇陀」下車、登山口まで徒歩約15分

- 所要時間:登り約20〜30分

おまけ:出土鬼瓦のデジタルデータ

宇陀市の公式案内によると、出土した鬼瓦や瓦片の3Dモデルが「Sketchfab」で公開されています。

QRコードからアクセスすれば、当時の細やかな装飾を間近に見ることができます。

📸 撮影日:2025年8月13日

🌤 天気:薄曇り、やや涼しい

👟 装備:リュック、軽登山靴