⚔️応仁の乱とは何だったのか?将軍家の跡継ぎ争いと戦国時代の幕開け

1467年(応仁元年)に始まり、11年もの長きにわたって続いた応仁の乱は、日本史上最も混迷を極めた内乱の一つです。この戦いをきっかけに、中央政権の統制が弱体化し、守護大名が没落して戦国大名が台頭する下剋上の時代が幕を開けました。

本記事では、応仁の乱の背景・経過・終結、そしてその後の影響まで、史料とエピソードを交えて詳しく解説します。

応仁の乱の真相を探ることは、戦国時代の構造を読み解く手がかりにもなります。

■ 応仁の乱の背景──三大内紛の連鎖

応仁の乱の原因は一つではありません。主に以下の三つの「内紛」が複雑に絡み合ったことが引き金となりました。

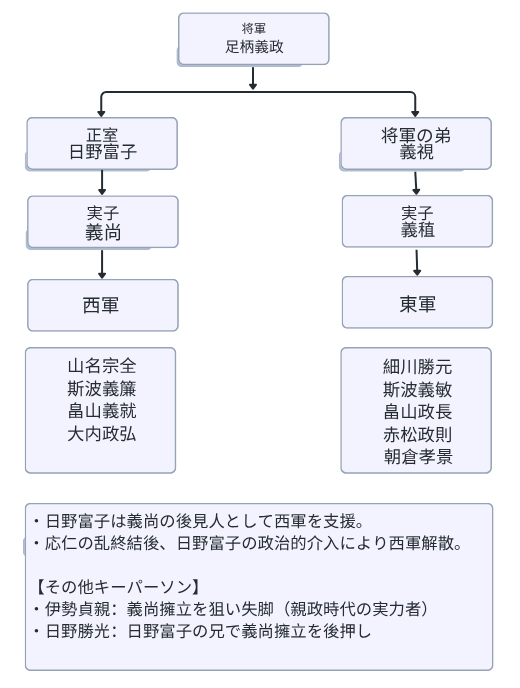

- 将軍家の後継争い:足利義視と足利義尚の対立

- 畠山氏の家督争い:畠山政長と畠山義就の抗争

- 斯波氏の家督争い:斯波義敏と斯波義廉の争い

この三者の争いが、守護大名の派閥対立を加速させ、最終的に全国を巻き込む大乱へと発展していきます。

| 年(西暦) | 出来事 |

|---|---|

| 1441年(嘉吉元) | 6代将軍・足利義教が嘉吉の乱で暗殺される。幕府権力が弱体化。 |

| 1449年(宝徳元) | 足利義政、8代将軍に就任(8歳) |

| 1459年頃 | 義政の弟・義視を後継に指名。 |

| 1465年(寛正6) | 義政と日野富子の子・義尚が誕生。後継者問題が再燃。 |

| 1466年(文正元) | 義視が細川勝元を頼り東軍へ。日野富子・義尚を支持する山名宗全は西軍に。 |

| 1467年(応仁元) | **上御霊の戦い勃発。応仁の乱始まる。**京都市中が戦場に。 |

| 1468年 | 義視が西軍に加わり「将軍二人時代」に。 |

| 1473年 | 山名宗全・細川勝元ともに死去。 |

| 1474年 | 細川政元と山名政豊(孫同士)が和睦。 |

| 1477年 | 畠山義就が河内国へ撤退し、応仁の乱終結(実質的)。 |

| 1485年(文明17) | 山城国一揆が勃発。民衆主導で畠山両派を追放。自治体制へ。 |

■ 応仁の乱の始まり「上御霊の戦い」とは?

1467年1月18日、畠山政長と畠山義就の間で上御霊の戦いが始まりました。 政長は自邸を焼き払い、花の御所(幕府)のすぐ近くにある上御霊社に出陣しました。 この時、山名宗全は花の御所に立て籠もり、細川勝元は花の御所を包囲しました。

義政は、この戦いは畠山氏の戦いであると、山名・細川両氏の参戦を禁止しました。 しかし、宗全は義政の禁止命令を破り、義就方へ援軍を送りました。対する勝元は命令を守り、義就方へ援軍を送りませんでした。

数で勝る義就の軍勢が政長を打ち破り、上御霊社は炎上、政長は命からがら勝元邸に逃げ込みました。 この戦いで畠山義就が勝利し、勝元は政長を見殺しにした臆病者としてののしられ幕府第一の実力者から転落しました。宗全は武力によって政権を奪取し、細川勝元は「官軍に敗れた腰抜け」と罵られました。

もともと義就が優勢だったので、宗全が援軍しなくても義就の勝利で終わっていた可能性が高いです。この時点で応仁の乱は防げていたはずです。

■ 東西両軍の形成と京都での激戦

汚名返上に燃えた勝元は1467年5月26日の明け方に挙兵しました。 「応仁記」によれば細川方は16万騎、山名方は11万騎という大軍が衝突し、京都のいたるところで火が点けられ、「甚大な被害」を被りました。

実際の両軍の兵力は、合わせて数万騎が妥当でしょう。

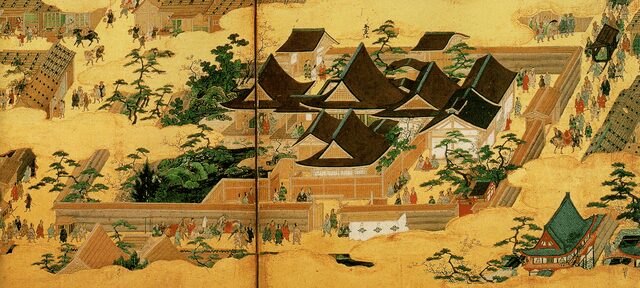

今の京都は、応仁の乱がなければどんな街並みが残っているのでしょうか?

勝元は花の御所を包囲して義政を確保し宗全に先手を打ちました。 義政は停戦命令を出しましたが、勝元は義視を大将にしてほしいと要求し義政はこの要求を受け入れました。

これにより、細川方が京都の東側にある花の御所に布陣したため東軍、山名方が西側にある山名邸に布陣したため西軍と呼ばれました。西陣という地名は、西軍が陣を張ったことに由来します。

東軍が幕府の後ろ盾を得たことにより、東軍優勢の状況が続きました。しかし、周防の大内政弘が数万の大軍を率いて西軍に参陣したことで、西軍の反撃が始まりました。 大内氏は、かつて足利義満に勢力を削られ、細川氏とは貿易の権益を争う「因縁の関係」にあり、山名氏に味方しました。

政弘の上洛で東軍の総大将であった義視は姿を隠し、勢いに乗った西軍は京都市街地の南部を抑え、東軍は花の御所周辺に孤立しました。

相国寺の戦いと足軽の横行

応仁の乱の中で「最も激しかった」と言われた相国寺の戦いは当初、西軍の畠山義就・朝倉孝景の連合軍が攻撃して激戦の末武田軍を撃破して相国寺を焼き討ち(西軍に内通した相国寺の僧が放火したとも)し制圧した。

東軍は一旦退却したが、畠山政長らの援軍を得て反撃し相国寺跡地に陣取っていた一色軍と六角軍を打ち破り奪回した。しかし、再度孝景が率いる西軍が相国寺の占拠に成功し、一旦休戦となった。この戦い以降、戦場は京都の市街地から周辺へと拡大した。

この戦乱で暗躍したのが足軽です。彼らはお金で雇われた兵士で、防御が薄い敵拠点を襲撃して金品を盗み、火を放つという「火付盗賊」のような働きをしました。彼らの存在が京都の混乱に拍車をかけした。

近年の研究によると、慢性的な飢饉と地方からの流入によって都市の貧民層が増加し、その一部が足軽となった。また、牢人や没落武士も加わって土一揆を形成し、高い戦闘力を持つようになった。

■ 義視の西軍入りと「将軍二人時代」

将軍義政は戦いを終わらせるため、義視を京都に呼び戻しました。しかし、義視は日野勝光(日野富子の兄で義尚派)や、伊勢貞親を敵視していたため、東軍を離脱し延暦寺へ逃亡。その後、西軍に迎えられました。

義視が西軍に下ったことで「将軍二人時代」が成立することとなり、戦乱は長期化しました。

また、南朝の血を引く人物を天皇に擁立しようとする動きもありましたが、義視の反対によりこれは頓挫しました。

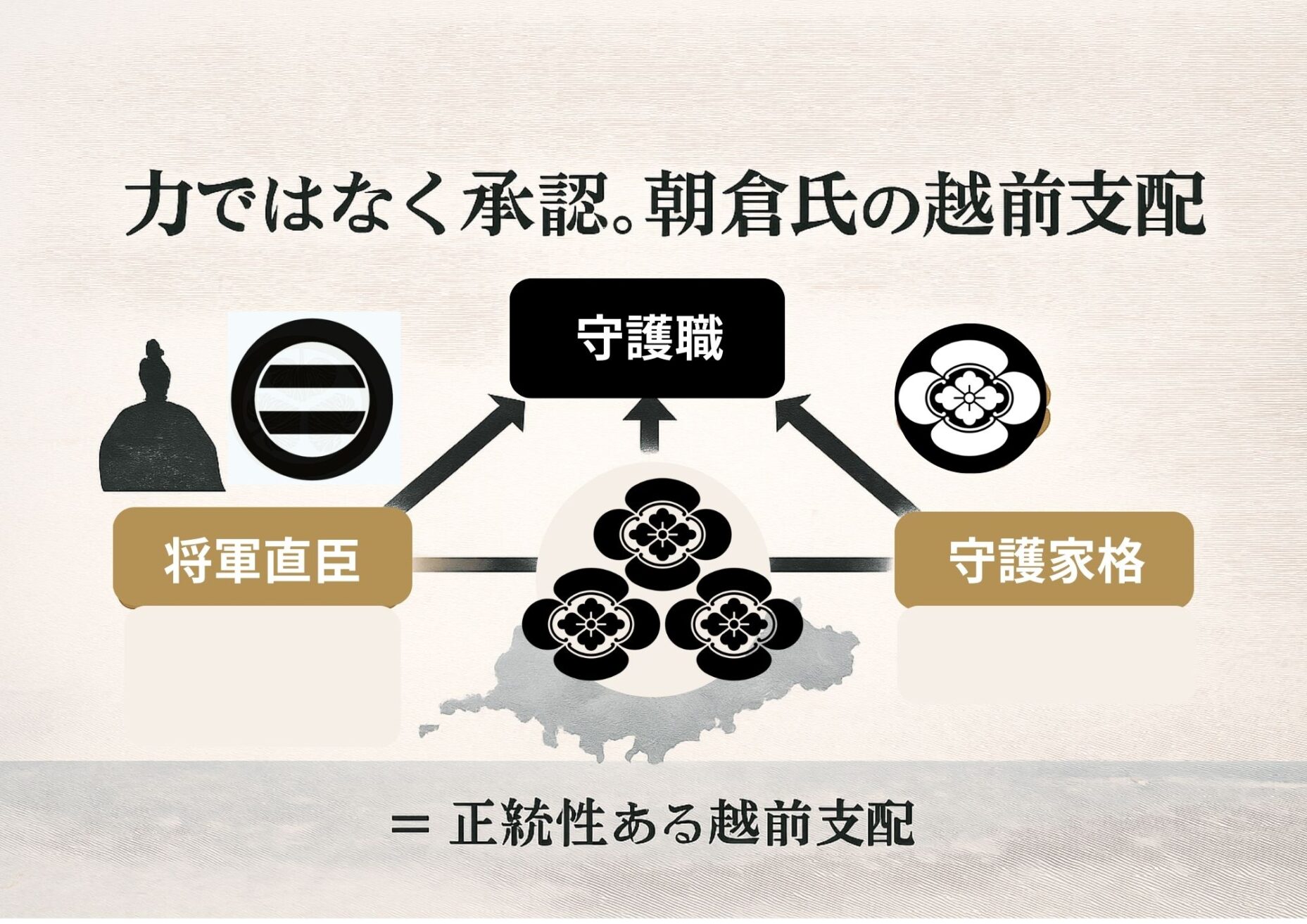

義政は、西軍の主力であった朝倉孝景(斯波義廉の家臣だが実質的に斯波氏のトップ)に越前(現在の福井県)の守護代を与える条件で寝返らせることに成功しました。その後。孝景は越前を平定し、西軍の日本海側からの兵士や物資の補給を阻止しました。

文明3年(1471)5月21日、義政から孝景に「越前守護職に任じる」と読める御内書が出され、長く彼が越前守護とされてきました。

後に、この文書を偽文書とする説と、正当なものとする説に分かれて論争が続きました。

最終的に文書の形式や時代背景から見て、守護に任じられたとは考えにくく、実際には守護代の地位を得たとするのが妥当という見解が有力です。

さらに、東軍の赤松政則が京都南部の大山崎を抑えたことで、瀬戸内海からの補給も絶たれ、東軍の優勢が決定的なものとなりました。

■ 応仁の乱終結の鍵は日野富子?和睦の裏側とは

この頃になると、山名宗全も細川勝元も厭戦気分になり、和睦の機運が高まりました。しかし、畠山義就、大内政弘、赤松政則などの勢力は和睦に反対しました。

勝元は和睦を諦めず、隠居して家督を息子の聡明丸(さとあきまる、後の細川政元)に譲りました。政元の母親は山名宗全の娘であり、宗全の孫に家督を譲ることで和睦への意思表示をしました。

これを受け、山名宗全も家督を孫の政豊(まさゆたか)に譲りました。

その後、将軍義政も政務から引退し、9歳の足利義尚が将軍となり、母の日野富子が後見人となりました。

文明6年(1474年)4月、細川政元と山名政豊の間で和睦が結ばれました。

和睦に反対していた大内政弘を説得するため、日野富子は自身の財産を使い、政弘に対して周防、長門、豊前、筑前4カ国の守護職と石見、安芸の所領を安堵し、さらに官位も金銭で解決しました。

これらは政弘が求めていたものであったため、彼は自国へと帰っていきました。

また、富子は帰国費用がない西軍の大名に帰国費用を貸して帰国を促しました。

応仁の乱の終結において「欠かせない人物」となりました。

日野富子はこの帰国費用を高利で貸付けたり、至る所に関所を設けて税金を徴収したりして、当時の人々に評判が悪かったそうです。

こうして西軍は解体され、主戦派の畠山義就も河内国へと下り、西軍の大将であった義視も美濃国(現在の岐阜県)へ落ち延びた後に義政と和解しました。こうして長きにわたる応仁の乱は終結しました。

■ 応仁の乱の終焉と戦国時代の始まり

応仁の乱は一応の終結を迎えましたが、その影響は大きく、京都は焼け野原となり、日本の社会構造に大きな変革をもたらしました。

応仁の乱以前は、守護大名が京都に滞在して政治に参加する「守護在京制」が一般的でした。彼らが京都にいる間、領国は守護代という代官が管理していました。

しかし、応仁の乱が勃発し、守護たちが京都での戦いに手いっぱいになると、地方の守護代は守護の手を離れて力をつけ、守護の支配を脅かす存在となりました。

応仁の乱が終結後、京都にいた守護大名は領国へ戻りましたが、「下剋上」によって領国を追われて滅亡し、守護代や配下の奉行などが領主となり「戦国大名」が生まれていきました。

畠山氏の内紛の延長戦と山城国一揆

応仁の乱が終結しても、畠山氏の内紛は未解決で、畠山義就と畠山政長の戦いは「延長戦」へと突入していきました。

京都から軍勢が引き上げた後、義就は京都南部を支配していましたが、京都で戦う理由がなくなったため、政長が支配する河内国へ侵攻し大部分を平定しました。その後も大和国へ侵攻しました。

幕府は政長を支持し、義就討伐を決定しましたが、宇治川を挟んで両者は対峙して長期化しました。 長引く戦いで戦場の民衆は兵士に米を奪われたり、田畑を荒らされたり、兵士として徴用されたり、「生きてるだけでやっと」の状況でした。

戦いが終わらない限り安心できないと考えた山城国(現在の京都府南部)の国人(こくじん)たちは、畠山氏を追い出すために一揆を結びました。これが山城国一揆です。

「一揆」とは、中世・近世の日本において、共通の目的のために人々が団結して行動を起こすことを指します。

山城国一揆は、15歳から60歳までの大規模な一揆で、畠山氏の軍勢に対抗できるほどの勢力でした。彼らは政長と義就の双方に使いを送り、次の三つの要求を突きつけました。

- 今後畠山氏は山城国に入ってはならない

- 荘園を元の状態に戻す

- 新しい関所を立ててはならないという

両畠山氏は一揆の主張を受け入れ、山城国から撤退しました。

これにより、山城国一揆の人々は、自分たちの手で地域を運営し始め、平等院で会議を開き、「国中掟(くになかおきて)」という法律を定め、約8年近くにわたる自治を行いました。

この山城国一揆は、畠山氏を追い出したという意味で、真に「応仁の乱を終わらせた」とも言える画期的な出来事でした。

応仁の乱の教訓──現代にも通じる歴史の転換点

応仁の乱とその延長戦は、日本の社会と政治のあり方を根本的に変え、室町幕府の権威を失墜させ、約100年続く戦国時代の幕開けとなりました。