応仁の乱の火種👉畠山氏の内紛が引起した戦国の序章

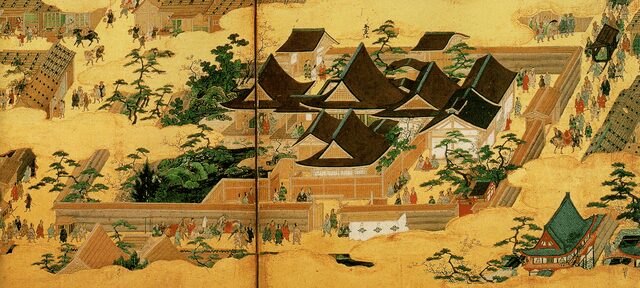

室町時代後期、畠山氏は、将軍を支える最高権力者「管領」に就任することのできる三管領家の一つでした。名門中の名門であるこの一族の家督争いが、後の応仁の乱の扉を開く大きな要因となりました。この記事では、その複雑で血なまぐさい内紛の流れを丁寧に追っていきます。

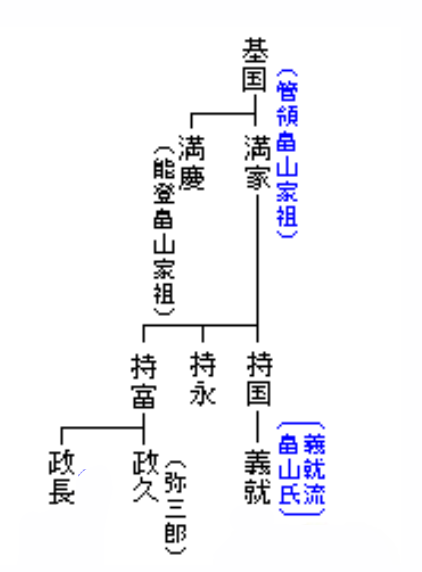

■ 畠山持国の家督をめぐる騒乱

畠山氏の当主・畠山持国は、将軍足利義教(よしのり)に対しても臆することなく意見を述べる剛直な人物でした。しかし、義教は専制的な政治を行い、自らに反対する者を次々と粛清していました。

そのため、畠山一族の人々は自分たちにも危害が及ぶことを恐れ、持国を家督から退かせ、弟・持永を新当主に擁立します。失脚した持国は河内国へ下向するものの、将軍義教が家臣に討たれた(嘉吉の乱)ため、復帰の機会を得ました。

持永派はこれを阻止しようと刺客を放つも失敗。激怒した持国は上洛し、逃亡した持永派を越中(現在の富山県)で討伐。こうして再び家督を握ることに成功しました。

■ 義就 vs 弥三郎👉新たな火種

持国は、自身の息子である義就(よしひろ)を後継者としましたが、義就は母の出自に問題があったため、当初は弟の持富(もちとみ)を後継者とする約束をしていました。しかし、持国はこの約束を反故にし、義就に家督を譲りました。

持富の死後、持富派の神保越中守(じんぼえっちゅうのかみ)が、出自に問題のある義就よりも持富の息子である弥三郎(やさぶろう)の方が家督に相応しいと主張し、反対運動を起こしました。これにより、畠山氏は弥三郎派と義就派の二派に分かれて争い始めました。

持国は神保を粛清しましたが、弥三郎派は、当時幕府で一大勢力を築いていた細川勝元を頼って逃亡しました。

■ 細川勝元・山名宗全の介入と政局の混迷

勝元は三管領の一員であり、畠山氏とライバル関係にありました。当時斯波氏に管領になれる人物がいなかったため、細川氏と畠山氏が交互に管領を務める状況でした。

勝元は、畠山氏の勢力を弱める好機と捉え、弥三郎派に味方しました。さらに、新興勢力である山名氏の代表者である山名宗全と同盟したことで弥三郎派は強力な後ろ盾を得ました。

対する持国は、将軍足利義政を味方につけ、弥三郎討伐令を出させましたが、逆に弥三郎派の襲撃を受け義就が京都から逃げ、持国も隠居しました。

義政は、弥三郎に家督を継がせ、弥三郎を匿った勝元の部下の処刑を命じました。これに宗全が激怒し、義政は宗全討伐令を出しましたが、勝元の働きかけにより取り消され、宗全は京都を追われ隠居しました。

■ 義就の反撃と将軍との決裂

山名宗全がいなくなった後、入れ替わるように義就が京都に戻り、弥三郎は大和国(現在の奈良県)へ落ち延びました。義就は義政の協力を得て大和へ侵攻しますが、独断専行や虚偽の命令発布などの行動が目立ち、義政の信頼を失います。

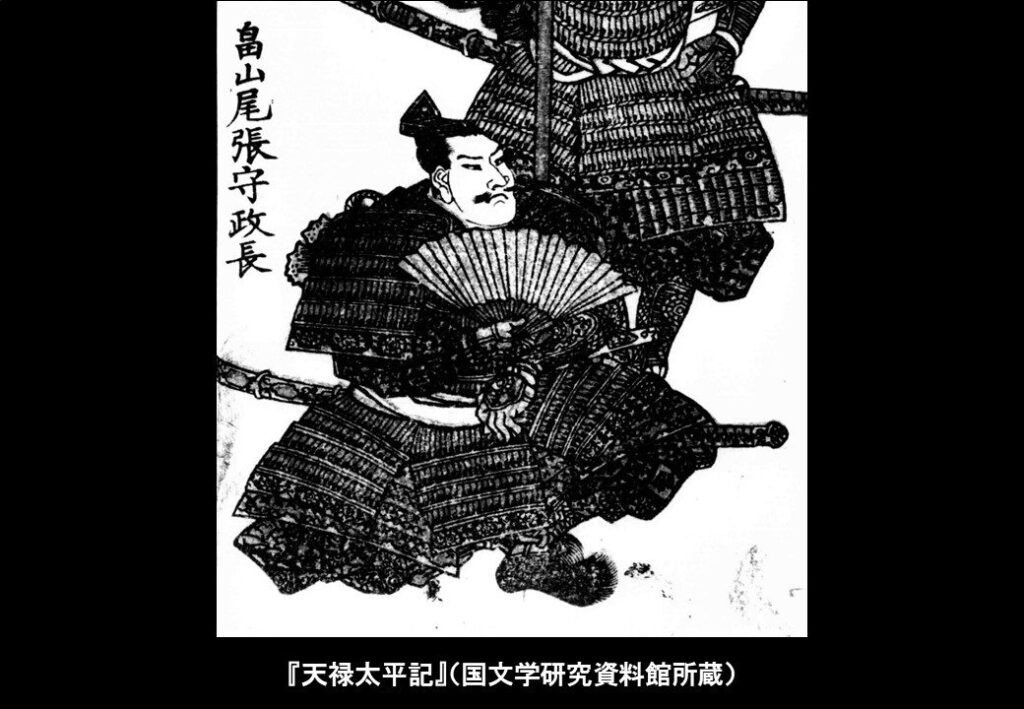

一方、隠居していた山名宗全が細川勝元の働きかけにより赦免され京都に戻り、続いて畠山弥三郎も許されました。弥三郎の死後、弟の畠山政長が弥三郎派のリーダーとなり、畠山氏の内部抗争は政長派と義就派の争いへと移行し、これが応仁の乱へと繋がっていきます。

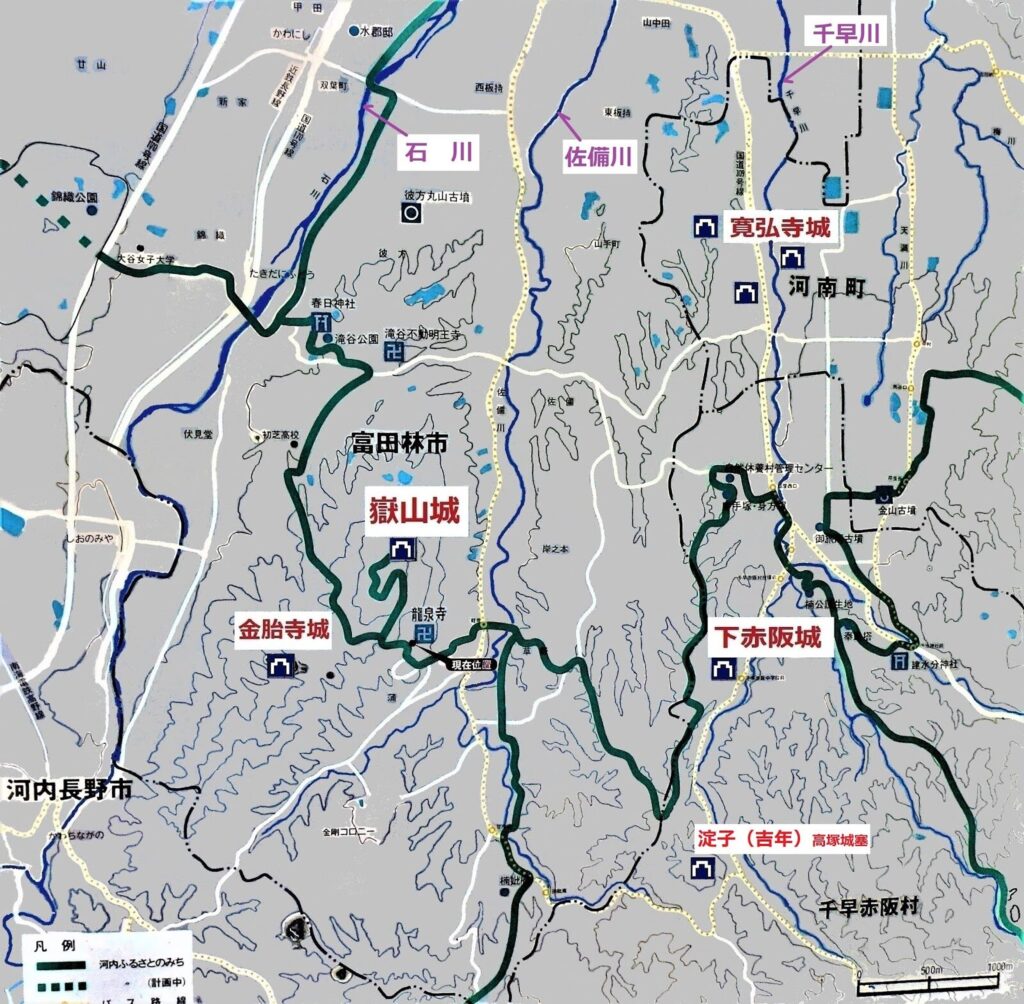

■ 嶽山城の戦い👉義就の最後の輝き

義政は義就の家督を剥奪し、養子・政国に譲らせようとするも、義就は逆上。屋敷に火を放ち河内へ下るという暴挙に出たため、政国も廃され、弥三郎の弟の政長が新たな当主とされます。

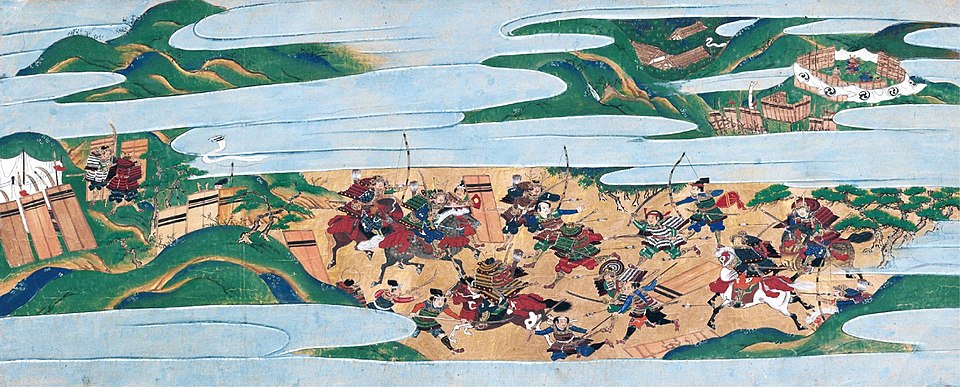

義就は河内の嶽山城に籠城して、政長、細川勝元、山名宗全らの幕府軍を相手に、2年半にも及ぶ籠城戦を展開します。義就は時に自ら出陣し戦うなど、圧倒的な戦闘力を発揮します。「この時代最強の武将」とも称されるその姿は、多くの者に衝撃を与えました。

最終的に義就は嶽山城を放棄して吉野へ退きます。政長が管領として復帰したことで一応の決着を見るものの、義就は再起を諦めてはおらず、火種は消えませんでした。

■ 終わらぬ対立が応仁の乱へ

畠山氏の内紛は、表面的には政長の勝利で終結しましたが、その実、義就との対立は根深く続いていました。この両派の対立が、やがて細川勝元と山名宗全の対立と絡み合い、応仁の乱へと雪崩れ込んでいくのです。

一門の跡目争いが、やがて全国的戦乱の引き金となった。これこそが、畠山氏の内紛が持つ歴史的意味なのです。

🔗 関連記事:

応仁の乱のもう一つの原因👉👉斯波義敏と義廉の壮絶な争いとは?