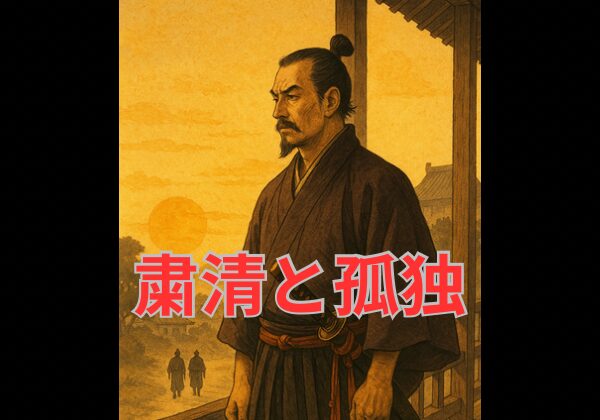

粛清と孤独👉信長が家臣を追放し続けた先にあったもの

🟨はじめに:追放された重臣たち、その理由とは

織田信長が晩年に行った苛烈な人事の代表が、重臣・佐久間信盛の追放です。

天正8年(1580年)、石山本願寺攻めの不手際などを理由に、長年の忠臣である信盛に突如追放を命じました。同時に、林秀貞などの古参家臣も排除されます。

信長は、功績や忠誠があっても成果を出せない者を容赦なく切り捨てました。

とくに佐久間信盛には、過去の不始末を遡って糾弾するなど、家臣統制の厳しさが強まっていたことがうかがえます。

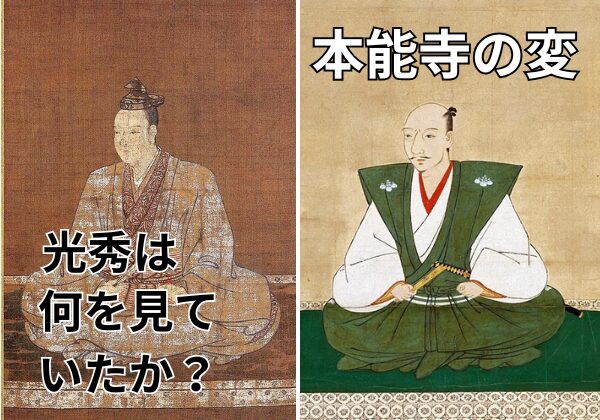

こうした処分は「万人恐怖」とも呼ばれ、家臣団に緊張と恐怖をもたらしました。やがてそれは、明智光秀の本能寺の変という信長の最期にまで影響を及ぼすことになります。

🟥 第1章:佐久間信盛・信栄父子の追放状

▍十年戦功なし──信長の怒りが爆発

信盛は30年にわたり織田家に仕え、石山本願寺攻めでは総大将も務めました。

しかし戦果が乏しかったこと、家臣の統率不足、吝嗇(けち)ぶり、忠義の薄さなどを信長は厳しく非難しました。

追放状では「三年も陣にいて働きがない」「忠節も見えない」「虚名で世を渡ってきた」など痛烈な言葉が並び、父子ともに高野山に追放されました。

実際は5年だが信長の記憶違いか?写本の誤記か?定かではありません。

▍家臣団に与えた衝撃

この追放は家臣たちに強い不安をもたらしました。

「いつ自分も同じ目に遭うかわからない」;信長の成果主義は、組織に緊張感を生んだ一方で、信頼関係を損ねる要因にもなったのです。

🟥 第2章:林秀貞👉かつての守役も容赦なし

信長の弟・信勝を擁立した「24年前の謀反」を理由に、林秀貞は天正8年、突如追放されました。

共犯者の柴田勝家が重用されたままだったことから、秀貞の処分は不公平で、実際は“理由なき粛清”とも言われます。

信長としては勝家は信勝配下の武将で命令に従ったまでのことと、考えていたかも?

詳細な罪状もなく、『信長公記』にも一言だけ。「昔、逆心あったため追放」とだけ記されています。

長年にわたって家老を務め、信忠の教育係も務めた重臣をも切り捨てた信長の姿勢は、家臣たちに警戒心を強めさせる結果となりました。

🟥 第3章:強まる統制、失われる信頼

信長初期の家臣団は、柴田勝家ら武断派が中心でしたが、天下統一が進むと、行政能力のある文治派(村井貞勝・堀秀政など)が台頭します。

信長は成果主義を徹底し、古参であっても成果を出せなければ容赦なく切り捨てました。

この方針は、組織の活性化に役立つ一方、家臣たちには常に不安と緊張がのしかかる結果となります。

明智光秀のような有能な家臣ですら、冷遇や侮辱に不満を募らせ、本能寺の変につながったとされます。

🟥 第4章:「頼れるのは自分だけ」👉信長の孤独

信長は、身内や側近ですら期待に応えられなければ切り捨てました。

その徹底ぶりが「頼れるのは自分だけ」という極端な孤独を生みます。

表面的には強固な体制でも、家臣たちは信長に恐れを抱き、深い信頼関係は築けませんでした。

本音で語り合える者がいない中で、信長は警戒心に満ちた孤高のリーダーとなっていきます。

🟨 まとめ:信長の苛烈さは、孤独の裏返し

信長の粛清は、組織統制の手段であると同時に、「信頼できない」という失望の表れでもありました。

恐怖による支配は、家臣たちに不安を与え、やがて反逆へとつながります。

家康との対話で、信長が「そなたのように家臣を友垣のように扱いたい」と漏らしたという逸話も残っています。

それは、信長自身に信頼できる仲間がいなかったことの証かもしれません。

リーダーが苛烈になるとき、そこには往々にして“孤独”がある。

信長はその極致に立った、まさに「命令する孤独に耐えた」支配者だったのです。