信長が動かねば誰も動かぬ“ヘタレ軍団”を率いた英雄の孤独

はじめに👉信長と家臣団の構図

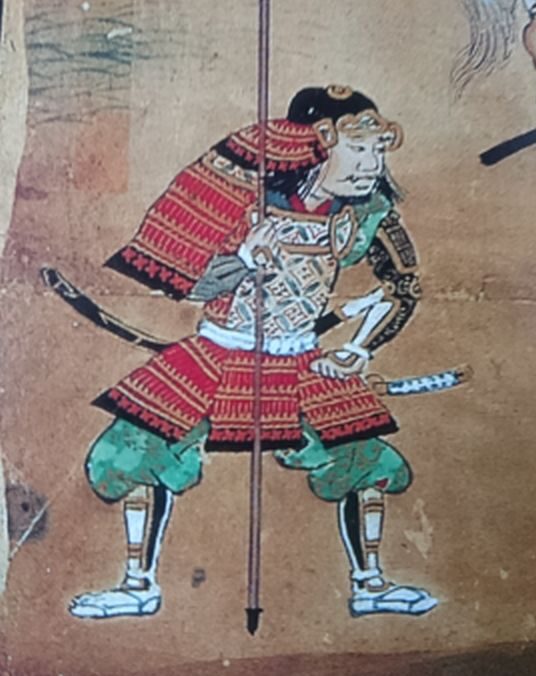

織田信長といえば、戦国最強のカリスマとして知られていますが、実はその背後には「信長が動かねば誰も動かぬ」という、極めて独特な家臣団の姿がありました。

現代で言えば、「上司が猛烈に働いて、部下がようやく重い腰を上げる」そんな構図が、戦国の戦場にそのまま展開されていたのです。

本稿では、利根坂の戦いや天王寺砦の戦いをはじめとした実例をもとに、信長がなぜ“ヘタレ軍団”を率いながらも天下布武を成し遂げたのか、その苦悩とリーダーシップを探っていきます。

第1章:刀根坂の戦い👉退く敵を追えず

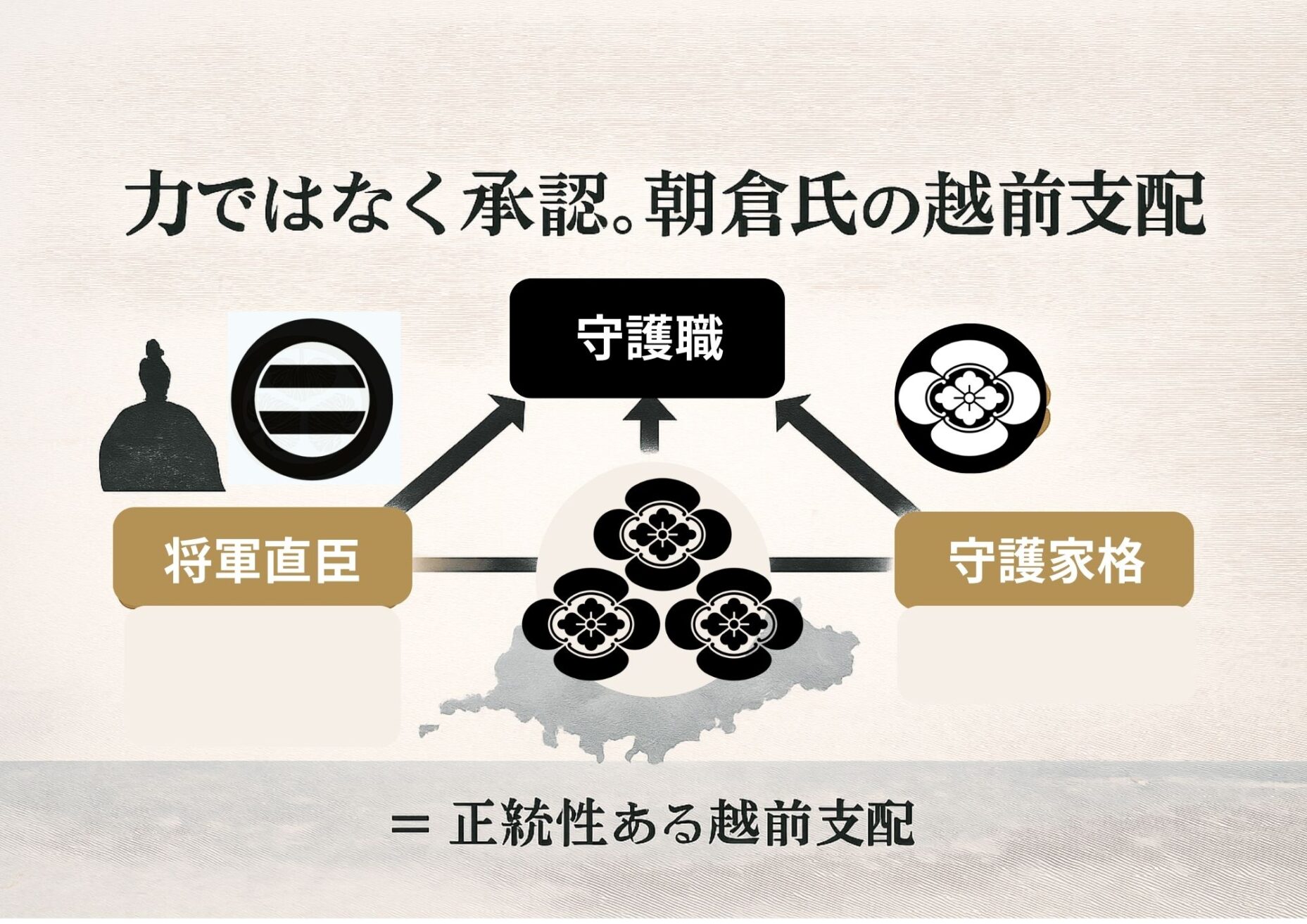

▍背景:なぜ朝倉義景と戦ったのか?

1573年(天正元年)、織田信長は近江の浅井・朝倉連合軍との戦いを本格化させていました。

信長の妹・お市の方を妻に迎えながら離反した浅井長政と、これを支援する越前の大名・朝倉義景。この二家は信長にとって重大な脅威であり、近江・越前における覇権をめぐって激しく対立していました。

この年、信長は浅井長政の本拠・小谷城へと侵攻し、長政を打倒せんと兵を進めたため長政は同盟関係にある朝倉義景に援軍を依頼しました。義景は兵を率いて出陣しましたが、信長軍の勢いに押されて撤退します。

これが「刀根坂の戦い」に繋がります。

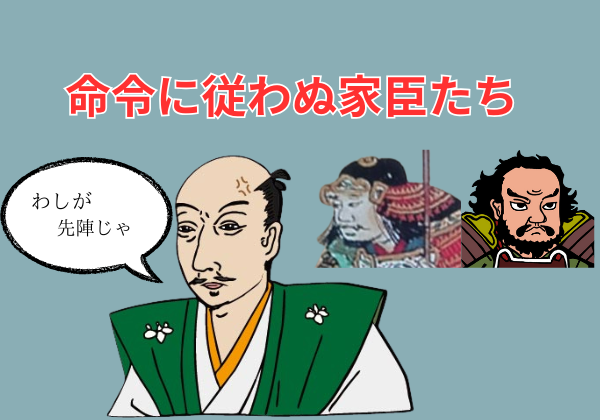

▍戦いの実態:命令を守らぬ家臣たち

信長は朝倉軍の士気が低いことから、義景がいずれ撤退するだろうと予測し、配下の柴田勝家・佐久間信盛らに朝倉軍が撤退を始めたら必ず追撃するように厳命しました。

ところが、いざ朝倉軍の撤退が始まっても柴田勝家・佐久間信盛といった有力家臣たちは、命令を無視して砦に留まり、まったく追撃しようとしません。

これを見た信長は激怒し、自ら先頭に立って朝倉軍を追撃。信長が動いて初めて、家臣たちは慌てて後に続きました。

つまりこの場面でも、「信長が動かねば、誰も動かぬ」構図が露呈したのです。

この逸話は、『信長公記』巻九「朝倉義景追討の事」に詳述されています。信長が命じても家臣が動かず、自ら追撃に立った様子が描かれています(新人物往来社版または中公文庫版)。

第2章:天王寺砦の戦い👉命懸けの最前線指揮

1576年(天正4年)、信長は石山本願寺との戦いに突入していました。本願寺は強大な経済力と軍事力を持つ宗教勢力で、全国の一向宗門徒を糾合し、「信長包囲網」の一角を担っていました。

そのなかで本願寺兵が大坂の「天王寺砦」を包囲し、信長方の将兵が孤立しました。

信長はこの窮地を救うべく、わずか3000の兵で出陣する。対する本願寺側は1万以上の大軍でした。

▍信長、負傷しながらも前線で戦う

兵力差は歴然。だが信長は一歩も退かず、自ら先頭に立って突撃しました。

戦闘中、信長は足に銃弾を受けて負傷したとされるが、それでも退かずに指揮を続けた。その姿を見て、家臣たちがようやく続きました。

結果、本願寺軍は撤退し、砦の包囲は解かれました。

ここでも、信長の決死の行動があって初めて家臣が動いたのです。

『信長公記』巻十一「天王寺合戦の事」に、信長の負傷と奮戦の様子が克明に描かれています。天正四年(1576年)5月の出来事で、足に被弾しながらも兵を鼓舞した信長の姿が記されています。

第3章:川も信長が渡らねば、誰も渡らぬ

永禄9年(1566年)ごろ、美濃攻略戦のさなか、織田信長は長良川のほとりで軍を止められていた。川は増水し、濁流が行く手を阻む。

家臣たちは足を止め、誰一人として渡ろうとしない。前進命令も虚しく、軍は膠着したままだった。

そのとき、信長が馬上から一喝する。

「一番槍は、この信長じゃ!」

叫ぶが早いか、信長は馬に乗ったまま増水した川へと突入。泡立つ流れに身を投じた。

将兵たちは驚き、あわてて後を追う。軍はようやく動き出した。

この出来事は、『信長公記』にも記される有名な一幕。

命じても動かぬ家臣たち。ならば自分が動くしかない。

──それが信長のリーダーシップだった。

このようなエピソードは、『信長公記』や各種軍記物に枚挙にいとまがなく、信長の“先導主義”がいかに日常的であったかが伺えます。

『信長公記』巻三「長良川渡御の事」、新人物往来社版または中公文庫版参照。

第4章:「恐怖政治」ではなく「先導型リーダーシップ」

信長というと、苛烈な命令や粛清で恐怖政治を敷いたイメージが先行しがちです。

しかし、実際の戦場での姿を見ると、家臣が思い通りに動かないからこそ、自ら動くしかなかったという側面が色濃く表れます。

この点で信長は、ただの苛烈な支配者ではなく、“働かない部下を奮い立たせるために、常に誰よりも動き続けた”モーレツなリーダーでもあったのです。

甲斐の武田信玄が軍配の一振りで家臣団を自由自在に操っていたのとは大違いです。

おわりに👉カリスマの孤独

信長の戦いの多くには、「信長が動かねば家臣が動かない」という構図が見られます。

家臣に恵まれていたとは言いがたく、常に先陣を切り、自らリスクを背負い続ける。

それでも彼が成し遂げた「天下布武」は、まさにその孤独な献身の上に築かれたものでした。

私たちは今、信長の勝利だけでなく、そこに至るまでの苦悩と孤独にも目を向けるべきかもしれません。

―信長が動いたからこそ、日本は動いた―

次回予告:信長の“苛烈な命令”はなぜ正当化されたのか?👉家臣統制のジレンマ