比叡山焼き討ちの真相|織田信長はなぜ延暦寺を徹底攻撃したのか?

織田信長による「比叡山焼き討ち」は、日本史上でもっとも苛烈な宗教弾圧の一つとして語り継がれています。

なぜ信長は比叡山延暦寺という宗教勢力をここまで徹底的に攻撃したのか──。

比叡山延暦寺はなぜ狙われたのか?|宗教勢力の実態

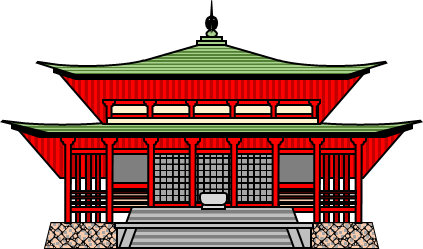

延暦寺は「宗教国家」だった

戦国時代、比叡山延暦寺は単なる宗教団体ではなかった。

膨大な荘園経営、門前町支配、そして僧兵という武力を持つ巨大宗教勢力であり、近江を中心に事実上の宗教国家として機能していました。

僧兵と荘園が支えた比叡山の権力

“神聖不可侵”とされた比叡山は、実は、同時に一大政治・軍事勢力でもあり、周辺の戦国大名との対立も珍しくなかった。

特に織田信長が台頭して以降、比叡山との関係は急速に悪化していくことになる。

織田信長と比叡山延暦寺の対立|浅井・朝倉と結んだ宗教勢力

比叡山が敵対勢力を匿った背景

織田信長が比叡山と真っ向から対立することになった背景には、「政治的な敵対関係」がある。

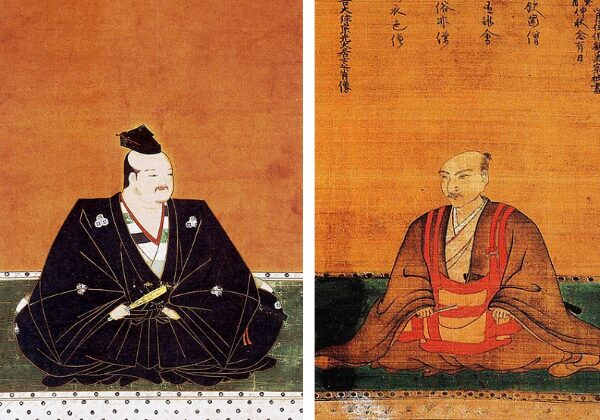

延暦寺と信長の関係が悪化した直接のきっかけは、浅井・朝倉連合との結びつきでした。

1568年、信長は足利義昭を奉じて上洛を果たし、室町幕府の再興に協力した。

しかし、翌年には北近江の浅井長政と越前の朝倉義景が反信長勢力として台頭し、比叡山もこの「反信長包囲網」に組み込まれていく。

もともと浅井・朝倉連合軍が比叡山を拠点としていたわけではありません。

しかし、1570年の「志賀の陣」で織田軍の圧力を受けた際、一時的に延暦寺の山内に退避し、僧兵の支援を受ける形となったのです。

この比叡山の対応が、信長の怒りを買い、「宗教勢力が武力で政治に介入する存在」として排除の対象となっていきました。

「中立」を装う延暦寺と信長の最後通告

信長は延暦寺に対して繰り返し「敵方を匿わぬよう」求めましたが、明確な返答は得られませんでした。延暦寺の曖昧な態度は、「中立」を装いながらの敵対行為とみなされるに至ります。

比叡山焼き討ちの全貌|信長が下した徹底攻撃の理由と背景

信長は、単に「信仰が気に入らないから焼き討ちにした」のではない。

彼の目には、延暦寺は「聖域に名を借りて政治介入と軍事行動を続ける腐敗勢力」と映っていた。

「信仰は尊重する。しかし、僧兵を持ち、敵と手を組むなら討つ。」

この信長の信念は、当時としては非常に革新的であり、従来の「寺社=絶対不可侵」という価値観を根底から覆すものだった。

比叡山焼き討ちの経過|信長軍の進軍から炎上まで

作戦の全貌と死傷者の規模

- 実施:1571年9月12日

- 兵力:約3万

- 焼失:門前町〜山中の堂塔多数

- 死者:数千人(女性・子供含む)

僧侶や非戦闘員、女性や子供も巻き込まれるこの作戦は、後世「信長最大の非道」とも評されるが、同時に彼の国家構想👉「信仰の自由」と「政治の中立」を分けるという思想を体現した行動でもある。

全山焼失は本当か? 発掘調査の最新知見

近年の発掘調査により、「比叡山全体が焼けた」というイメージは過大であることが明らかになってきました。実際には、根本中堂など主要伽藍の一部は焼失を免れていたと見られています。

つまり、「比叡山焼き討ち=全山壊滅」というイメージは、必ずしも事実に即しているとは限らず、信長が「あえて否定せずに」そのままにしておくことで、「自分に逆らえばこのような目に遭う」という強烈な警告として利用した可能性があります。

信長の思想|宗教と政治の分離

信仰は認めるが、武装は許さない

信長は、宗教そのものを否定していたわけではありません。

彼は仏教寺院の再建にも資金を出していますし、キリスト教を保護したのも信仰というより「政治から独立した存在」であったからです。

重要なのは、「宗教が武装し、政治に介入すること」への強い拒否感でした。

「信仰は自由。しかし、僧兵を持つ寺は容赦しない」

これは、明確な「宗教と政治の分離」思想であり、当時としては極めて先進的な考え方でした。

信長は本当に「仏敵」だったのか?

比叡山焼き討ちについては、後世の人々の評価が大きく分かれます。

- 徳川期以降の儒者や仏教者たちは、「天道に背く暴君」として批判。

- 一方、近代以降は、「封建的な宗教支配を断った革命者」として再評価。

現代では、信長のこの行動を「中世的特権階級との決別」とする見方が多くなってきています。

庶民の視点と延暦寺の再建

僧兵による暴力と民衆の不満

通行税の徴収、農地の取り上げ、僧兵による暴力👉当時の延暦寺に対する庶民の不満は決して小さくありませんでした。信長の焼き討ちは、こうした特権的な宗教勢力への“制裁”と捉える庶民もいたようです。

復興に至る延暦寺と後世の評価

延暦寺はその後、復興まで長い時間を要しました。

天台宗の僧侶たちは全国に散らばり、一部は本願寺などに合流した例もあります。

豊臣秀吉や徳川家康の時代になると、再建が進められ、根本中堂などの伽藍も復興されていきました。

結論:信長の比叡山焼き討ちは、国家構想の第一歩だった

「魔王」と呼ばれた男、織田信長。その異名の影には、比叡山焼き討ちの記憶が色濃く残ります。

たしかに、比叡山の焼き討ちは苛烈で、悲惨な結果を招きました。しかし信長にとってそれは、敵対勢力の連携を断ち、宗教武装勢力を排除し、中立的な統治を築くための“戦略”でもあったのです。

信長は、宗教の名のもとに武力を持つ旧勢力を否定し、「宗教と政治の分離」を日本史上で初めて明確に打ち出した人物でした。

比叡山焼き討ちは、暴虐ではなく、旧秩序に対する強烈なカウンターでした。そしてそれは、戦国という混沌を乗り越え、「国家」の形をつくろうとした信長の意思表示でもあったのです。

信長が私たちに残した問い──それは、「宗教と政治の理想的な関係とは何か」。

この問いこそ、いまを生きる私たちが考えるべき、永遠のテーマなのかもしれません。