種子島に鉄砲がやってきた──『鉄炮記』に描かれた物語

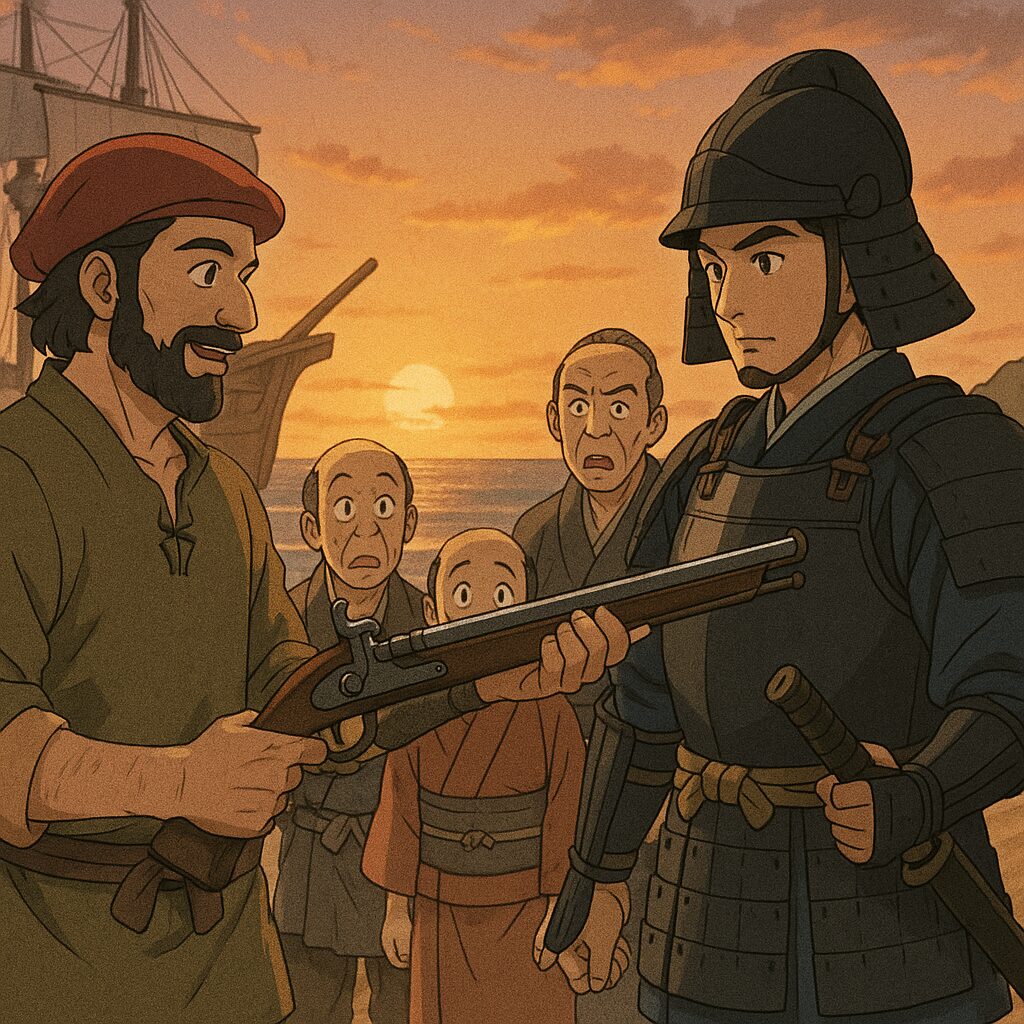

異国船の来航

天文12年(1543年)の夏、南の海に一隻の大きな船が現れました。

白い帆を張り、異国の旗を掲げたその船は、やがて種子島の浜辺に近づきます。降り立ったのは百人ほどの異国人。服装も言葉も島の人々とはまるで違い、驚きと不安が村を包みました。

そのとき、儒者・五峯(明人)という人物が筆談を試み、彼らが南蛮から来た商人、つまりポルトガル人であることがわかりました。

初めての鉄砲

領主・種子島時尭(ときたか)は、彼らが持っていた奇妙な武器に目を奪われます。

引き金を引くと火花とともに轟音が走り、鉄の弾が的を撃ち抜く――これが日本人が初めて見た「鉄砲」でした。

時尭はすぐに二挺の鉄砲を購入し、家臣の篠川小四郎に火薬の扱いを習わせます。これが、日本の鉄砲伝来の瞬間と伝えられています。

刀鍛冶が挑んだ国産化

しかし、鉄砲は使えても修理や増産はできません。翌年、再び南蛮船が来航したとき、時尭は技術を学ぶ機会を得ます。

その役目を担ったのが、地元の刀鍛冶・八板金兵衛。南蛮人に師事しながら、試行錯誤を重ね、ついに鉄砲の模造に成功します。こうして「種子島銃」と呼ばれる国産火縄銃が誕生しました。

鍛冶屋が苗字を持ってる。苗字帯刀は許されてたんや。

全国へ広がる鉄砲

種子島で生まれた鉄砲は、やがて紀州の根来寺をはじめ、各地へと伝わっていきます。戦国の世は、刀や弓だけでなく、鉄砲が戦局を左右する時代へと突入しました。

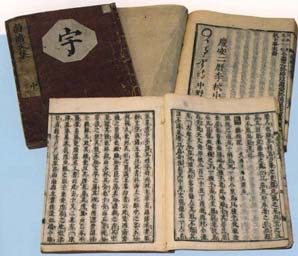

種子島氏の功績を伝える書

南浦文之が(なんぽぶんし)1606年にまとめた『鉄炮記』は、この一連の物語を記録しています。

単なる出来事の記録ではなく、「鉄砲を日本にもたらし、普及させたのは種子島氏である」という功績を後世に伝えるために書かれた書物でもありました。

史料としての価値と謎

『鉄炮記』は、鉄砲伝来を語る上で最も有名な史料です。しかし編纂は事件から60年以上経ってからのことであり、美化や脚色が含まれている可能性も指摘されています。

それでも、この書が日本史における鉄砲伝来の象徴的な物語であることは変わりません。

おわりに

種子島に漂着した一隻の船と、そこで交わされた小さな出会い。

それが戦国の戦を変え、日本の歴史を大きく動かしました。『鉄炮記』に描かれた物語は、鉄砲という異国の技術がどのように日本に根づいたのかを、今に伝えています。