幕末の日本において、黒船来航という未曾有の外交危機に立ち向かい、近代国家への第一歩を踏み出させた人物👉それが老中首座・阿部正弘です。

本記事では、彼の生涯と功績、そして現代的な評価についてわかりやすく解説します。

阿部正弘とは?名門・備後福山藩主の出身

阿部正弘(1819〜1857年)は、江戸幕府の老中首座(最高意思決定者)として、幕末の激動期を支えた重要人物です。

- 備後福山藩主・阿部家(譜代大名)の嫡男として生まれ、父・阿部正寧(あべ まさやす)の後を継ぎ藩主になりました。

- 阿部家は、かつて藤原氏流の阿倍氏(平安期の武家)にルーツを持つと伝えられる名門譜代です。。

- 幼少より文武両道・実務型の藩政改革に従事し、若くして幕府中枢へ抜擢されます。

福山城(博物館)

福山城(博物館)

阿部正弘の功績「開国」「公議」「近代化」の三本柱

1. ペリー来航への冷静な対応

- 1853年、アメリカのペリー提督が浦賀に来航。

- 阿部は武力衝突を回避し、1年間の猶予を求めて時間を稼ぐ名采配を振るいます。

- 幕閣だけでなく諸大名・知識人から広く意見を募る(公議の導入)という革新的な方法を採用。

2. 公議政体思想の先駆け

- 幕府単独の専制体制から、大名・有識者による合議制(公議政体)への転換を模索した。

- 松平慶永、島津斉彬、横井小楠、佐久間象山など、次代を担う人材を積極的に登用しました。

- これが後の「大政奉還」「議会政治」へとつながる思想的土壌となります。

3. 海防・近代化の先陣

- 海軍伝習所(長崎)を設立し、勝海舟や榎本武揚ら近代海軍の担い手を育成。

- 蕃書調所(後の開成所、東京大学の前身)を創設し、西洋科学や語学教育を推進。

- 外交実務官僚(川路聖謨、永井尚志ら)の育成にも尽力。

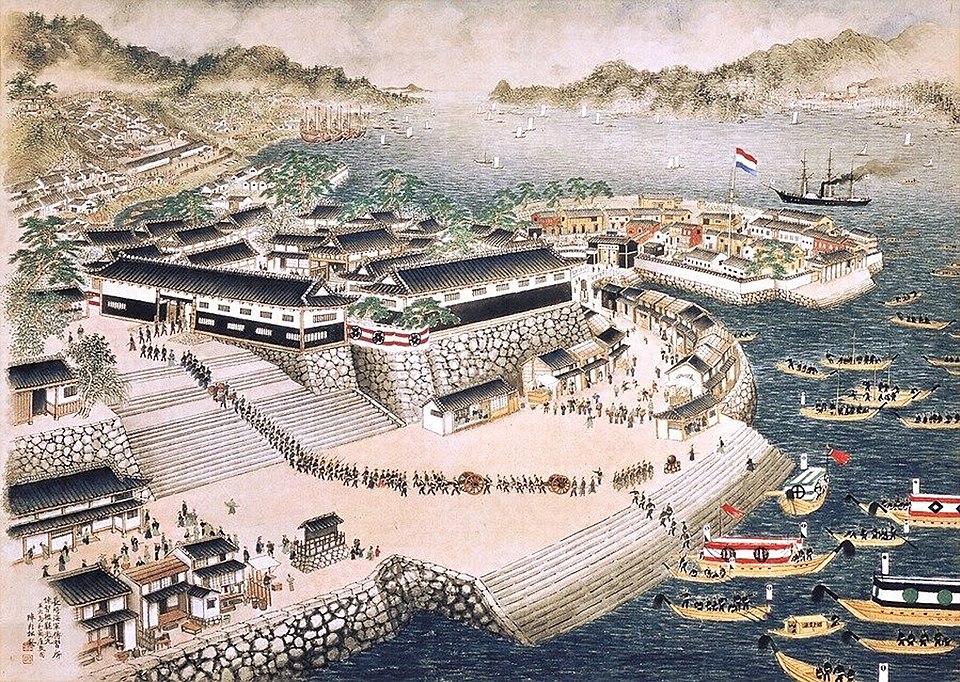

長崎海軍伝習所

長崎海軍伝習所

阿部正弘の晩年と早すぎる死

- 開国を進める中で、内外の圧力や幕府内の保守派との対立に苦しむ。

- 1857年(安政4年)、病に倒れ39歳の若さで死去。

- 彼の死後、強硬派の井伊直弼が大老に就任し、安政の大獄へと向かう。

井伊直弼の肖像画

井伊直弼の肖像画

阿部正弘の評価──「開明的改革者」としての再評価

当時の評価

- 幕臣や諸藩からは「聡明・公明正大な名君」と評価されつつも、決断の遅さを批判する声も。

- 特に攘夷派からは「軟弱」「開国派」と見なされることもありました。

現代の評価

- 現代では、冷静沈着な現実主義者として再評価。

- 公議政体や人材育成による「日本型近代化」の礎を築いた先駆者。

- 「早すぎる死が惜しまれる名政治家」として、多くの歴史家から高く評価されています。

まとめ──幕末日本を変えた「静かなる改革者」

阿部正弘は、時代の転換点において冷静な判断力と未来志向のビジョンを持った静かなる改革者でした。

- 開国と攘夷の狭間で現実的な道を選び、

- 諸藩・知識人の声を取り入れる合議制を模索し、

- 近代日本の制度と人材の基盤を作り上げた。

彼が残した「種」は、明治維新へとしっかりと受け継がれていきます。

【阿部正弘の功績年表】

| 年(西暦) | 出来事 | 補足・功績 |

| 1819年 | 福山藩主・阿部正寧の子として誕生 | 備後福山藩阿部家は譜代大名。名門。 |

| 1837年 | 福山藩主となる(19歳) | 第7代藩主。早くから政治感覚を養う。 |

| 1843年 | 老中に就任(25歳) | 幕政改革に着手。異例の若さ。 |

| 1845年 | 老中首座(政務の最高責任者)となる | 幕政主導の地位へ。改革の中心人物に。 |

1845

〜50年頃 | 人材登用(川路聖謨、佐久間象山、

永井尚志など) | 身分にとらわれない登用が特徴。 |

| 1846年 | 軍艦操練所の設立 | 海軍力強化。幕府直轄の西洋式軍事教育。 |

| 1849年 | 長崎海軍伝習所を設立 | オランダ人から本格的に西洋軍事学を学ぶ。 |

| 1853年 | ペリー来航(黒船) | 阿部は諸藩・朝廷に意見を求め「公議」へ。 |

| 1854年 | 日米和親条約を締結 | 開国の第一歩。戦争を回避。 |

| 1855年 | 長州藩士・村田清風ら改革派とも連携 | 藩を超えた協力体制づくり。 |

| 1855年 | 安政江戸地震後の復興主導 | 江戸の都市再建に尽力。 |

| 1857年 | 病没(39歳) | 死後、幕府内の路線が硬直化(井伊政権へ)。 |

ABOUT ME

こんにちは、ブログ「やまのこゑ、いにしえの道」へようこそ。

昔から歴史が好きで、とくに人物の生きざまや、史実の裏にある知られざる物語に惹かれてきました。

このブログでは、そんな歴史の記憶をたどりながら、実際にゆかりの地を歩いて感じたことを綴っています。

時には山の中の城跡へ、時には町に残る史跡へ。

旅はあくまで、歴史に近づくための手段です。

一緒に「歴史の声」に耳を傾けていただけたら嬉しいです。