島津斉彬は本当に「討幕」を考えていたのか?安政の大獄前夜に散った改革者の実像

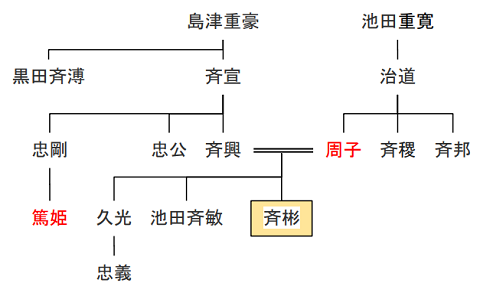

江戸末期、島津斉彬は幕政改革の象徴的存在でした。近代化の先駆者として集成館事業を推進し、薩摩藩を西洋列強に対抗し得る藩に変革しようとした。その姿勢は、他の雄藩にも多大な影響を与えています。

しかし、安政5年(1858年)、日米修好通商条約の調印をめぐり、幕府・朝廷・雄藩の間で緊張が高まりました。結果的にこの時期に斉彬は急死(7月16日)し、その直後、安政の大獄へと時代は大きく動きます。

開国と条約調印:幕府の選択は「弱腰」ではなかった

この条約が「不平等条約」として後世に悪名高いのは事実ですが、幕府の判断は単純な弱腰外交ではありません。アロー号事件で英仏が清国を武力で屈服させる中、ハリスは「英仏艦隊が日本に迫っている」と通告してきた。幕閣は、戦火を避けるため条約締結を“やむを得ない”と判断しました。

-e1747230874105.jpg)

勅許を重んじたのは斉彬だけではない──井伊直弼の立場

斉彬は「勅許を得たうえでの調印」を強く主張しましたが、それは井伊直弼も同様です。彼は、攘夷はすでに不可能であると認識し、朝廷の許可を得たうえでの条約締結にこだわりました。

しかし、朝廷側の意思統一が進まず、情勢も切迫していたため、最終的には「国家の緊急事態」として無勅許での調印に踏み切る決断を下しました。この無勅の条約締結後、攘夷派の反発が強まり、治安維持のため安政の大獄へとつながっていきます。

島津斉彬の真の構想──討幕ではなく「幕政改革」だった

斉彬は日米修好通商条約の調印自体に反対していたわけではありません。むしろ彼は開国の現実を受け入れながら、朝廷・幕府・雄藩が協調する新たな政体を模索していました。

一橋慶喜の将軍擁立を推したのも、徳川家中心の政権を維持しつつ、外圧に立ち向かう体制を整えようとしたからです。つまり、彼の構想は「倒幕」ではなく、「公武合体による体制強化」だったのです。

「10万の兵」の逸話とその意図

有名な「10万の兵を率いて上洛する」という話は、誇張があるとはいえ、全くの虚構ではありません。薩摩藩は全国最大級の軍事力を持ち、緊急動員計画もあったとされます。

しかしこの兵力は、幕府に反旗を翻すためのものではなく、政治的圧力を高めて改革を後押しするための示威行動であり、斉彬の戦略はあくまで“内からの改革”でした。

まとめ:改革を目指した斉彬と、やむを得ず調印した幕府

島津斉彬は、開国や条約締結という現実を見据えつつ、政体の再構築に賭けていた先見的な政治家でした。

一方の井伊直弼も、はじめから独裁的に振る舞ったわけではなく、時代の制約のなかで「最善の悪」として判断を重ねていたことも忘れてはなりません。

斉彬の死後、改革派が失われ、幕府は弾圧と孤立の道を進みます。

もし斉彬が生きていたなら。歴史のIF

- 先ず西郷を使って水戸藩と謀り井伊大老を取除く。

- その後1万の薩摩兵を率いて上洛する。

- 朝廷から錦の御旗をいただいて水戸藩と共に東西より江戸に迫る。

- 一橋公を将軍として幕府改革を進める。

夢物語のようですが、もし実現していたら最小の犠牲で幕政改革が実現したでしょう。