戦国大名の誕生とは?下剋上の裏にある複雑な地域権力の変化

kirishima

やまのこゑ、いにしえの道

信長=苛烈な支配者というイメージは半分正解であり、半分誤解でもあります。

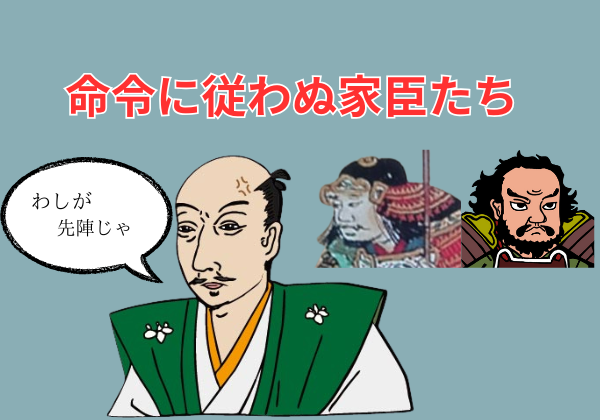

戦国時代、命令すれば家臣が動くとは限らず、主君に不満があれば離反や謀反も日常茶飯事であった。

信長もまた、「命じても動かぬ家臣」に悩み続けたリーダーの一人でした。

1573年(天正元年)、信長は浅井・朝倉連合軍の撃破に動き、越前に逃れた朝倉義景を追討します。

このとき信長は、柴田勝家と佐久間信盛に対し、こう命じていました。

「朝倉軍が退却を始めたら、ただちに追撃せよ」

ところが、いざ朝倉軍が退却しても、二人の重臣は砦に留まり、まったく動こうとしません。命令違反は明白でした。

「義景を討つのはこの時しかない…」信長は、自ら先頭に立って追撃を開始。ようやく家臣たちは後に続きます。

この件を受け、信長は次のような強烈な言葉を発します。

「命令に従わぬ者は、もはや家臣に非ず」

この言葉に込められたのは、単なる怒りではありません。

「命じても誰も動かぬ」現実に対する、統率者としての深い絶望でした。

信長が目指したのは、命令ひとつで動く鉄の組織であった。

しかし実際の家臣団は、保身や無関心に縛られた“ヘタレ軍団”だったのです。