【第2回】井伊直弼と彦根藩の藩政改革──名君か独裁者か、その決断の真意

悪名高き大老”と呼ばれる井伊直弼。では、なぜ彼は“名君”とも評されるのか?彦根藩の財政再建や町方の不満に耳を傾けた改革者としての顔に迫ることで、あなたの歴史観はきっと揺さぶられるはずです。

桜田門外の変で命を落とした井伊直弼――その名を聞けば、「安政の大獄」「強権政治」など、冷徹な支配者という印象を抱く方も多いでしょう。

しかし、その素顔はまるで違っていました。

青年期の修養と孤独については、前回の記事『【第1回】井伊直弼の青年期──埋木舎での修養と成長』で紹介しました。

若き日の彼は、政治に誠実に取り組み、文化を愛し、藩の未来を思って汗を流す一人の為政者だったのです。

今回は、彼が藩主として過ごした彦根での日々に焦点を当て、その知られざる「名君としての顔」に迫ります。

井伊直弼と彦根藩の藩政改革──財政再建に挑んだ名君

倹約と改革で立て直す──井伊直弼の財政再建策

彦根藩第14代藩主・井伊直弼が「名君」と称される理由の一つは、藩主就任直後から断行した藩政改革にあります。

当時の彦根藩は慢性的な財政赤字に苦しみ、藩の統治機構も形骸化していました。直弼はこの窮状に対し、支出の削減、農政の立て直し、役職の整理などを急ピッチで進めました。

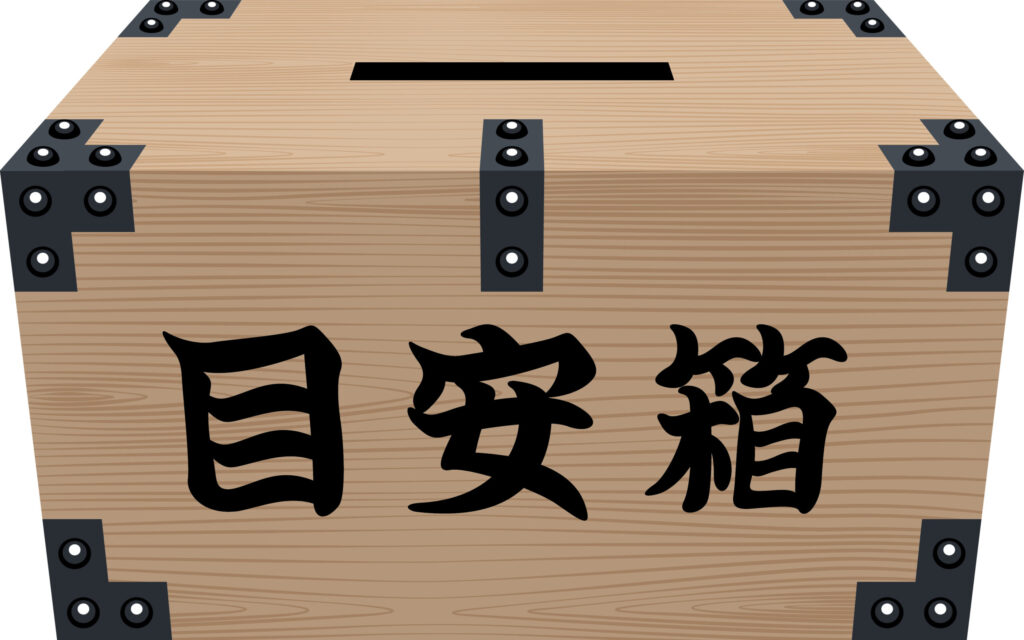

庶民の声を取り入れた「聴訴制度」とは?

特筆すべきは、「庶民や下級武士の訴えを直接受け付ける制度」の導入です。後世「聴訴制度」と呼ばれるこの仕組みにより、直弼は家中や町方の声に耳を傾け、藩政に反映させようとしました。

訴状は匿名や封書でも提出可能とされ、いわば「目安箱」に近い制度だったと考えられています。

庶民からの訴えを直接受ける“聴訴制度”を導入した井伊直弼の行動は、当時としては画期的でした。

こうした取り組みによって藩財政は安定へと向かい、治安の回復にもつながりました。改革の成果が目に見える形で表れたことが、直弼を「名君」と評価する根拠となったのです。

強権か秩序維持か──井伊直弼の政治姿勢と武家社会への影響

生活統制と規律強化の実例

ただし、直弼の改革がもたらしたのは成果だけではありませんでした。

改革の裏側には、徹底した倹約令と生活統制が伴っていました。嘉永年間に出された通達には以下のような項目が含まれていました。

- 絹布や華美な着物の禁止

- 白米の混用を週数回に制限

- 婚礼や葬儀の費用制限

- 贈答品の届け出義務

- 芝居見物や賭博の禁止

- 庭園の新設や豪壮な建築の制限

これらは、庶民や下級武士の日常生活にまで踏み込む厳格なもので、違反者には処罰が科されました。加えて、密告制度によって取り締まりの体制も強化されていました。

このような「管理された改革」は、秩序維持と引き換えに生活の自由を制限し、強権的との批判を生むことにもつながりました。

家臣団からの反発と内部対立

直弼は、改革を迅速に進めるため、自らの信頼する家臣を重用し、保守的な家老や重臣を次第に遠ざけていきます。この人事の入れ替えは、藩内のパワーバランスを崩すこととなり、特に保守派の反発を招きました。

直弼に忠実な側近と、旧来の譜代重臣との間には、対立と緊張が高まり、藩内の空気は一触即発の様相を呈していきます。結果として、改革は進んだものの、組織の団結力には大きな亀裂が生まれていたのです。

この「側近政治」と「強権的統治」は、後の安政の大獄にも通じる井伊直弼の政治スタイルの萌芽ともいえるでしょう。

名君か独裁者か──井伊直弼の人物像と茶道の精神

武家茶道「石州流」との関わり

直弼は青年期から石州流の稽古に励み、武家茶道を通じて心の鍛錬と自己規律を磨き上げました。藩政においても、茶道で培った「調和」「簡素」「節度」といった価値観は、倹約政策や生活規範の重視といった改革姿勢に反映されていると指摘されます。

さらに、直弼の茶道修練は彼の人間的魅力を形成し、厳格な政治手腕の裏にある繊細な感受性や美意識を支えるものとなりました。石州流の精神が、直弼の決断力と統治姿勢の根底を形づくったといえるでしょう。

幕末の政治判断につながる藩政経験

井伊直弼は、理想に燃える改革者でありながら、現実を見据えた強い指導者でもありました。彼の改革には、藩の未来を真剣に考えた誠意が込められていたことは確かです。

一方で、組織や人間関係の複雑さに十分な配慮がなされていたかというと、疑問も残ります。ときに独断的で、異論を排除する姿勢は、彼の「危うさ」として記憶されています。

こうした人物像は、彼の後半生、幕政に関与する過程でさらに顕著になっていきます。

まとめ ― 井伊直弼が残した藩政改革の功罪

井伊直弼の藩政改革は、経済再建という意味では確かな成果を残しました。そのため「名君」として語られることも多いですが、一方でその統治手法には、強権的で冷徹な側面も存在していました。

名君とは、果たして誰にとっての名君だったのか──。

この問いは、後に彼が幕府の最高職「大老」となり、日本全国の政治に影響を及ぼしていく中で、さらに深い意味を持つことになるのです。

あなたは、井伊直弼のどちらの顔に共感しますか?次回【第3回】では、“安政の大獄”を通して、彼の決断力の本質に迫ります。ぜひご期待ください。

参考文献

- 『井伊直弼日記(直弼日記)』

- 『彦根藩政史料』

- 川村博忠『井伊直弼──開国か攘夷か』

- 小林和幸『井伊直弼──条約調印と安政の大獄』(中公新書)

- 彦根城博物館 監修資料(館蔵文書)